SEEDS

研究シーズ一覧

シーズを検索

ご希望の方はこちら

-

次世代エレクトロニクス技術へ貢献するための大気圧プラズマを用いた新たな電気接合技術 【用途例】表面処理・接合技術・ナノ粒子修飾を大気圧プラズマにより簡便に,短時間に

従来のウェアラブルエレクトロニクスの電気接合は,紫外光などで簡便に接合ができる一方,接合するための導電性接着剤の電気抵抗が大きいため,機器の小型・軽量化の妨げにつながります.一般的に電気抵抗の小さな接着剤は加熱処理が必要ですが,ウェアラブルエレクトロニクスに用いられる有機材料を加熱することが難しいことが課題の一つです.この課題を解決するために,化学反応性の高い大気圧プラズマを用いて,加熱フリーな導電性接着剤の接着法の開拓を行います.

詳細を見る

-

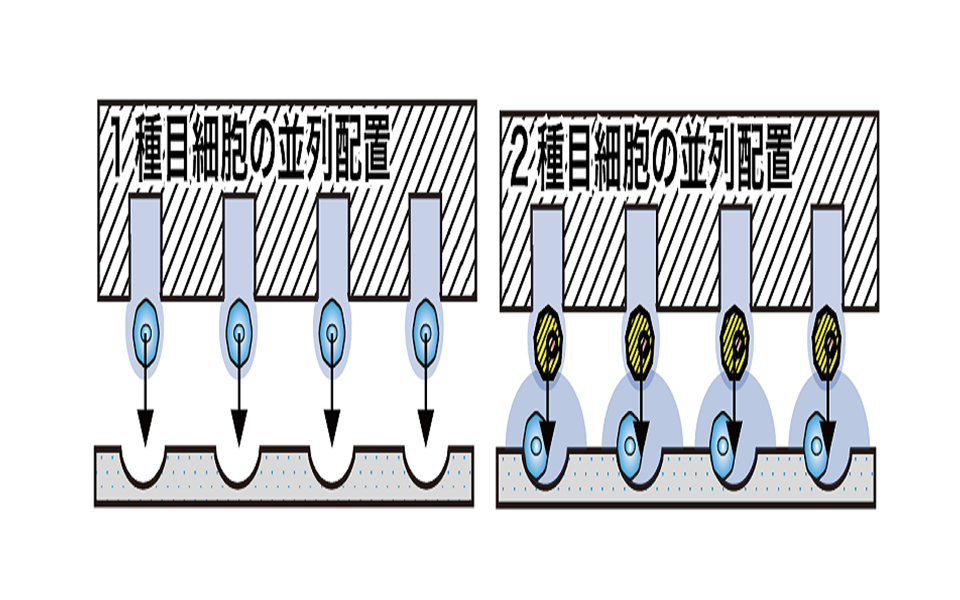

単一細胞とナノリットル溶液を操作するマルチピペットアレイの開発 【用途例】マルチピペットアレイ開発によるハイスループット実験の実現

単一細胞解析技術は、単一細胞レベルでの遺伝子発現やそれを制御するメカニズムをDNAレベルで詳細に解析する技術です。単一細胞解析市場は成長を続けていて、主な要因は製薬・バイオテクノロジー業界における研究開発の増加、個別化医療への注目の高まり、幹細胞研究の成長、がんの有病率の上昇などです。単一細胞解析製品のコストが高く、単一細胞解析市場の成長を阻害する大きな要因となっています。ここでより低コスト、容易に単一細胞を扱うツールを開発し、細胞治療につながる細胞間相互作用を調査します。

詳細を見る

-

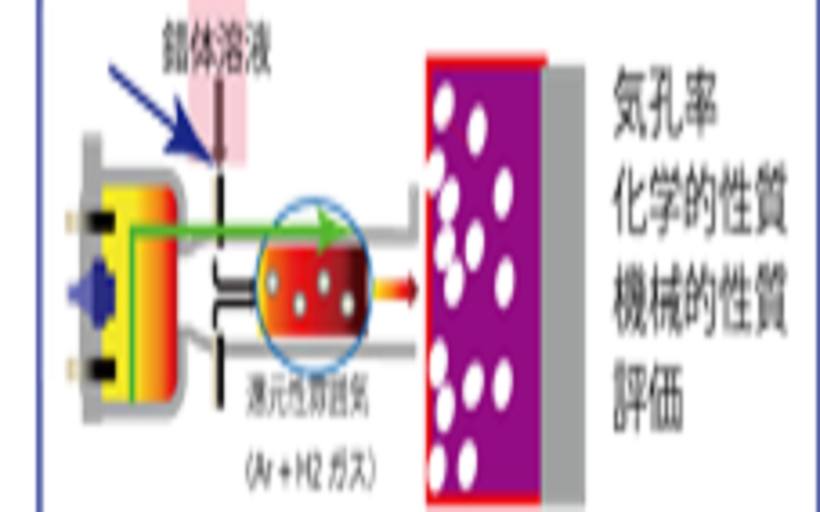

金属スクラップのリサイクル促進を志向した,錯体混合溶液による溶液溶射技術 【用途例】機械・インフラ分野での耐食性・耐摩耗性皮膜を,環境負荷を低減しつつ安価に製造できる溶射技術を実現したい.

工業製品の耐食性と比強度を高めるため,チタン合金の使用は増加している。一方で,鉄鋼材料に比して,チタンおよびチタン合金のリサイクル方法は未成熟である。酸化チタン皮膜の安価な製造法として,かつチタン材料の新たなリサイクル法として,チタン切削屑から酸化チタン原料を得て,溶射原料として活用することが考えられる。提案技術は,工業的にスケールアップが容易な溶射を活用するため,酸化チタン皮膜の安価な製造法としても展開できる。

これまでに,溶液プラズマ溶射法(SPPS)によるリン酸カルシウムや酸化チタン皮膜の製造に成功している.また,酸化チタン皮膜は光触媒特性を示し,特に可視LEDによる抗菌性を発揮するなど,耐食性・耐摩耗性のみならず機能性材料としても使用しうることが見出されている.

詳細を見る

-

持続可能な環境保全に貢献する新規アンチエイジング化粧品素材の開発 【用途例】アンチエイジング作用を持つ化粧品や健康食品の新規素材として利用

薬用として使用されている素材のほとんどは中国からの輸入に頼り、国内での生産はハトムギ、センキュウやアロエはおこなわれているが確保できる土地、環境や気候条件もあり全体でみると約12%にとどまっている。一方で我が国は四方を海で囲まれ豊富な海洋資源に恵まれている。そこでこの利点を生かし、海水で栽培することができる海藻から有用な素材を創出することで100 %国産の機能性素材を開発する。また本開発で用いる海藻は増殖が早く、新たに増加した炭素化合物の炭素はCO2由来であることが確かめられており、海藻の利用価値を創出してその栽培を拡大することでカーボンニュートラルな社会の実現に貢献したい。

詳細を見る

-

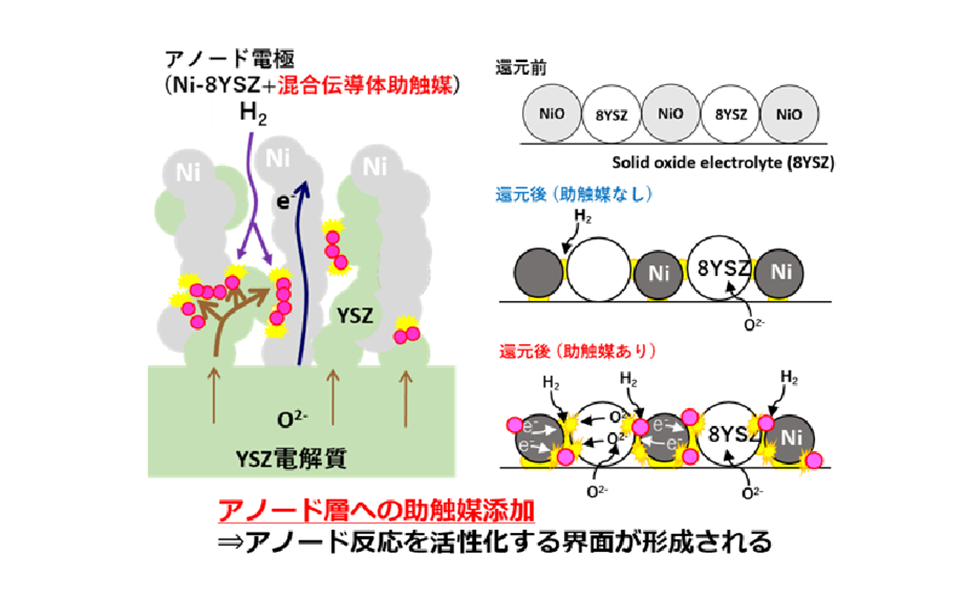

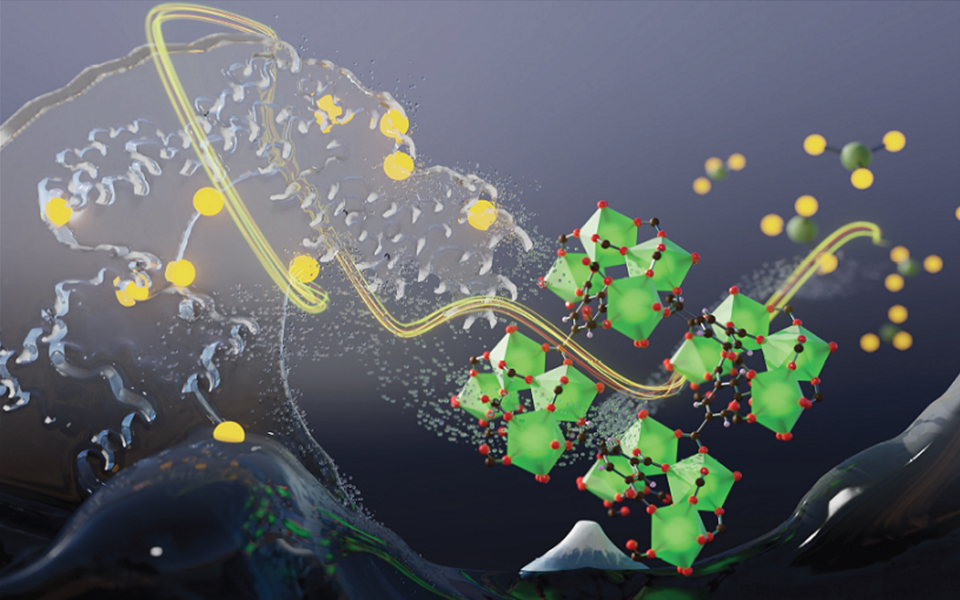

高性能と長時間運転の両立実現を目指すSOFCアノードへ添加する酸化物助触媒研究 【用途例】水素社会をリードする次世代エネルギーデバイスSOFCを開発

SOFCの性能と安定性の両立のために、安定性確保のための組成であるNiO: YSZ 重量比=4:1にアノードの反応活性助触媒を添加し、少ない3相界面数でも活性を高めることで性能を向上させSOFCのトレードオフ解消を目指した。アノード層中で起こるアノード反応(H2 + O2- => H2O +2e– )で律速となるのがZrO2表面の酸化物イオン伝導あると報告されているので、ZrO2表面で酸化物イオンが高速に移動する領域を助触媒添加で「活性サイト」として形成することが出来れば性能向上につながると考えた。活性サイトは助触媒酸化物とアノード構成材料のZrO2表面に電極焼き付け時と還元処理中に形成されると考えている。ZrO2表面の結晶構造に助触媒の構成元素が一部拡散しそれに伴いZrO2表面の欠陥構造を変化させることで活性サイトとして振る舞う。なお、助触媒にはブラウンミラライト型構造を有する酸化物を電極反応活性助触媒として採用した。

詳細を見る

-

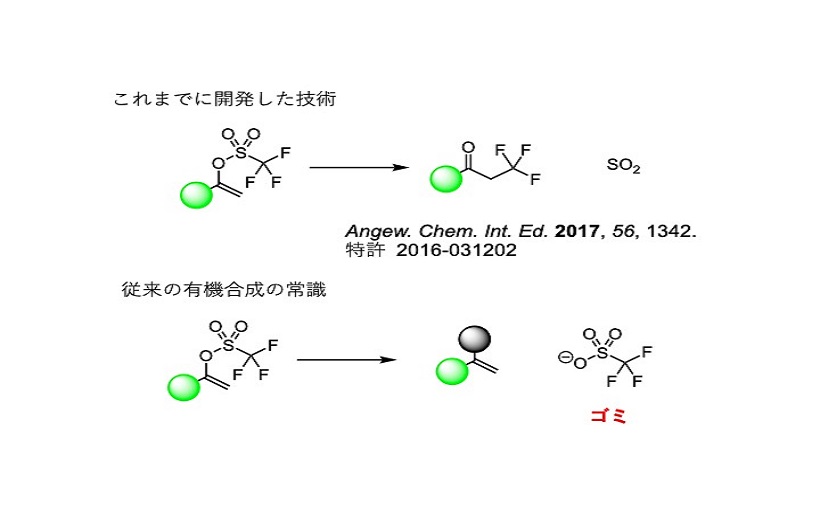

ペルフルオロアルカンスルホン酸の新しい利用法 【用途例】フッ素資源の効率的な利用

身の回りには数多くのフッ素化合物が存在しており,みなさんの生活に欠かせない存在となっています。これはフッ素が他の元素,例えば有機化学の主役である炭素と強い化学結合を形成する特徴があるため,フッ素を含む化合物は,耐熱性や耐薬品性などの様々な特性を有します。そのため,様々な分野で使用されてきました。

ペルフルオロアルカンスルホン酸の1つであるペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)は,耐熱性,耐薬品性に優れた界面活性剤であり,泡消火剤の有効成分として広く普及していました。PFOSは開発当初は無害であると考えられていましたが,強い化学結合が仇となり,蓄積性が問題となりました。現在,PFOSは残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)の附属書B(制限)に記載され,国際的に製造・使用が制限されています。しかし,いまだ未処理の泡消火剤等が多く存在します。これは,単なる焼却しか処理方法がないことに起因しています。そこで,有機化学の力を使って,PFOS化学的に分解するだけでなく,新しい有用な分子へと変換することを目指します。

詳細を見る

-

形状制約のない力学的異方性材料の簡易な弾性定数計測手法の開発 【用途例】「新規開発材料の基礎特性評価」や「製品の工程管理・品質検査・品質改善」に活用

例えば、航空機、自動車、鉄道などの安全性についての開発は、変形や振動現象を論理的に解明し機体・車体構造を検討することにより進められています。弾性定数は上述した数値シミュレーションに必須な入力値であるとともに、解析精度に最も影響を与える材料物性の一つです。これまでの弾性定数の計測には、シンプルな形状かつ力学的等方性材料に対しては機械的試験法が用いられており、力学的異方性材料に対しては複数の異なる機械的試験法が用いられております。しかしながら、3次元かつ複雑な構造に加えて、力学的異方性材料に対しては従来の機械的試験法の適用は困難です。

本研究では、固体材料の共鳴振動現象を利用した超音波共鳴法を用いることで「形状制約のない力学的異方性材料の簡易な弾性定数計測手法」を開発することを目指しています。さらに、計測した弾性定数が機械的試験法で測定される標準偏差に収まる測定精度を実現することを目標としています。

詳細を見る

-

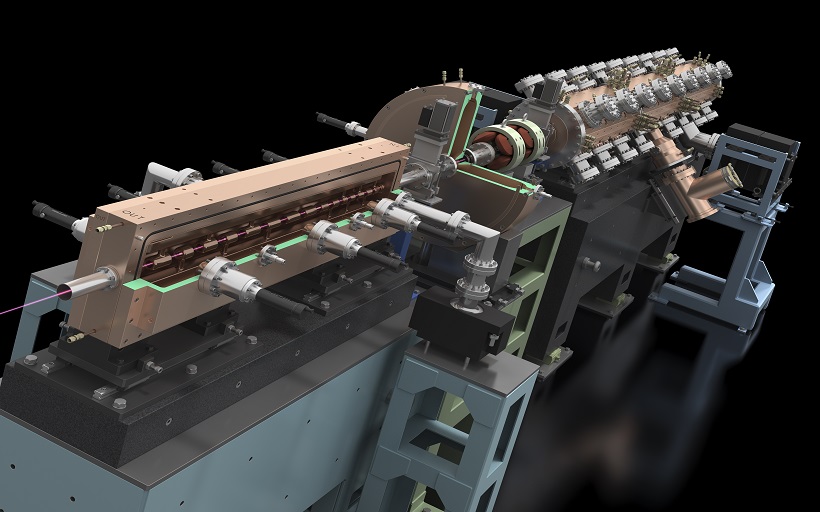

小型ミューオン加速器による革新的イメージング技術 【用途例】ミューオンビームによる超高分解能コンテナスキャン

ミューオンは素粒子の一種で、非常に高い透過力を持っている。この特徴を活かし、これまでに宇宙線ミューオンを用いてピラミッドや原子炉などの透視が行われてきた。しかし、エネルギーも到来方向も不定な宇宙線ミューオンでは分解能・測定時間ともに限界がある。一方、エネルギー・方向ともに制御可能な人工の加速ミューオンでは短時間で高分解能の透過イメージングを得ることができるが、加速器の小型化が必須になる。そこで、加速ミューオンによるイメージング技術のボトルネックになっているミューオン加速器の小型化にむけた、ミューオン加速技術のブレークスルーに挑戦する。

詳細を見る

-

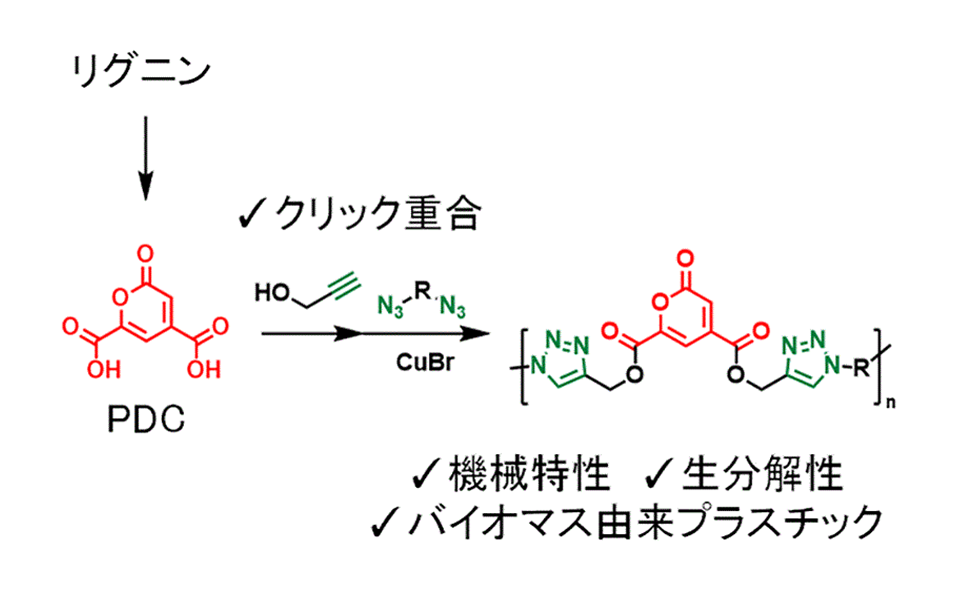

リグニン由来バイオマスプラスチックのクリック合成と化学構造による生分解性制御 【用途例】リグニン由来バイオマスプラスチックのクリック合成と化学構造による生分解性制御

化石燃料に依存したCO2排出型社会からの脱却を目指し、カーボンニュートラル(CO2循環型)社会への転換が提言されて久しい。特に注目されているのは植物由来物質を原料とする技術体系確立である。本研究では、木質バイオマスであるリグニンの分解代謝生成物である2-ピロン-4,6-ジカルボン酸(PDC)を用い、カルボン酸をアルケンやアルキンなどの官能基に変換する。得られたPDC誘導体を重合用の二官能性モノマーとして用い、クリック反応という効率的な付加反応を利用して様々なバイオマスポリマーを製造する方法を開発する。例えば、アルキンとアジドの付加環化反応やチオールとアルケンの付加反応は代表的なクリック反応である。化学構造や重合条件を最適化することで、耐熱性や機械特性、生分解性を付与することができる。また、最近では、マイクロプラスチックの海洋環境汚染が世界的な問題として注目されている。PDCポリマーの生分解性を詳細に調査して河川や海中での分解の可能性を探索する。

詳細を見る

-

固体王水を利用した難溶解性白金族金属の革新的リサイクル手法の開発 【用途例】PGMsのライフサイクル全体での環境負荷を軽減しうる画期的なリサイクル手法を提供

従来の貴金属、特に白金族金属(PGMs)を処理するプロセスは、高温での乾式処理や強力な酸による湿式処理を必要としていますが、これらは大きな環境負荷を伴います。リサイクルは鉱石からの精錬よりも環境に優しいとは言え、より負荷の小さな手法が必要とされています。さらに、PGMsの中でも特に難溶解性とされるロジウムやイリジウムは、自動車用触媒や半導体用るつぼへの需要がありつつも、精錬やリサイクルの難しさが指摘されています。

本研究で開発する「固体王水」は、塩化鉄を主体とする溶融塩を利用します。従来の乾式法よりも大幅に低い温度で処理でき、また湿式法で必要な強力な酸や塩素ガスは用いません。そのため、処理に必要なエネルギーや処理後の廃棄物処理の負担・環境負荷を大幅に軽減可能です。

「固体王水」は、広く利用されるPGMsである白金やパラジウムに加え、上述のロジウムやイリジウムへも適用可能です。特に後者は処理が難しいことに加え、供給量が極めて少ないことから、リサイクル手法供給の安定化に寄与できます。

詳細を見る

-

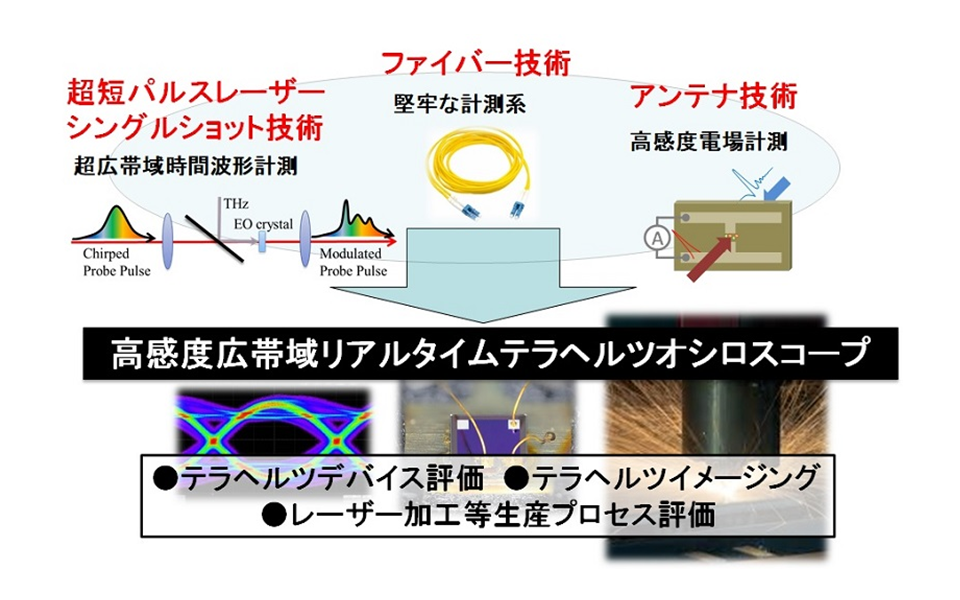

テラヘルツ領域の電磁波やダイナミクスを高感度かつ波形ゆがみなく計測できるテラヘルツオシロスコープ 【用途例】テラヘルツ波をリアルタイムかつ高感度・高精度に計測する技術を確立する

テラヘルツ領域はシリコンベースのエレクトロニクスで扱える周波数領域よりも高周波側に位置しており、従来の技術では電場波形を検出することが困難な周波数帯です。一方で、データ通信量の増大やデータ処理速度の向上などにより、テラヘルツ領域の電磁波を用いたデバイスが数多く研究されています。しかしながら、現在ではその波形をリアルタイムかつ高感度に測定できる技術は存在しないため、テラヘルツデバイス評価は難しいのが現状でした。本技術では、超短パルスレーザーを活用することで、テラヘルツ電場波形をレーザーパルス1パルスで計測できるために、テラヘルツデバイス評価に画期的な手法となり得ます。このようなテラヘルツリアルタイムオシロスコープを実現したい、テラヘルツ技術の発展に貢献したいと考えています。

詳細を見る

-

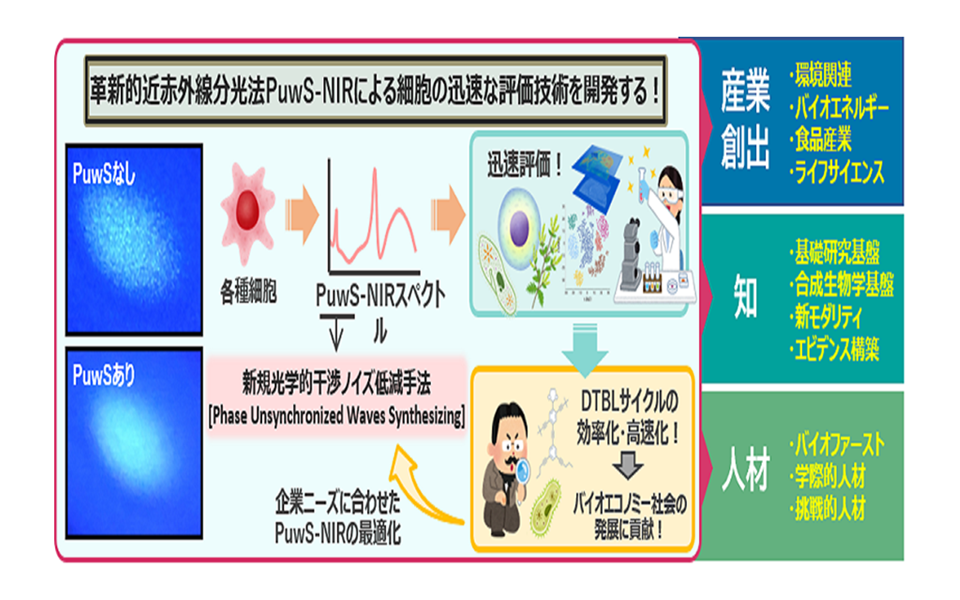

革新的近赤外分光法を駆使した迅速な細胞評価技術の開発 【用途例】近赤外分光法は、製造業や農業、医療など、様々な分野で注目

光学的干渉ノイズの軽減を介してスペクトル情報を改善する『Phase Unsynchronized Waves Synthesizing (PuwS)』を用いた革新的近赤外分光法『PuwS-NIR』を実用化します。さらにPuwS-NIRによって得られた近赤外線スペクトルからオミクス情報等を適切にデコードすることで、対象細胞の性質・機能性等を迅速に評価することが可能な新しい可視化技術を確立し、環境や食糧問題等の解決等を目的としたバイオテクノロジー産業の推進に寄与することを目指します。

詳細を見る

-

セラミックス蛍光コーティングで開拓する次世代インフラ 【用途例】蓄光体コーティングが生み出す、安全・安心な次世代インフラの提案

①施工当時と同様の機械的強度を有し、②輝度5mcd/m2以上、60分後の最低燐光輝度60mcd/m2(JIS規格)の高輝度発光、③1500度級の高温暴露に耐えうる機能性セラミックスコーティングを実現します。

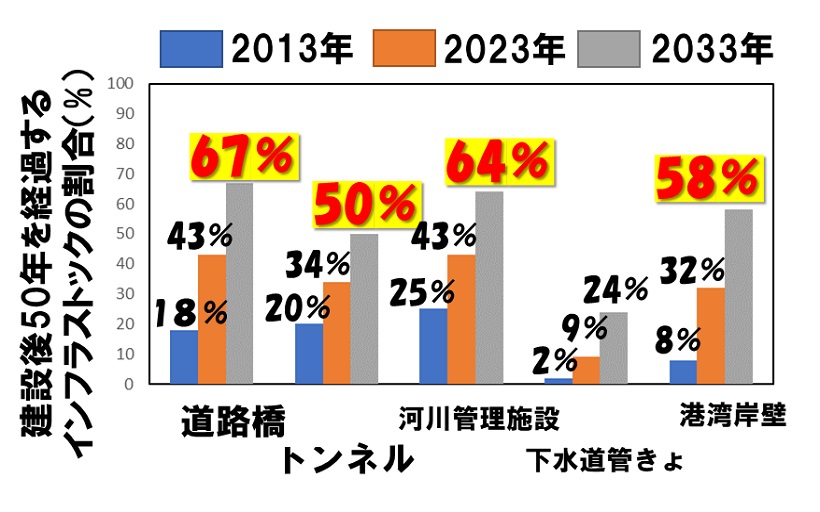

将来負担を軽減する維持管理技術を導入し、安全で強靭なインフラへの変革が喫緊の課題となりつつあります。今後、世界規模で日々増加するインフラストックへの補修・補強技術は、低環境負荷で、環境非依存的かつ簡便な後施工であることが望ましいと考えます。H28年の国土交通省の発表では、建築後50年を経過する道路橋が2033年に68%になるという報告がある。全体のインフラメンテナンス市場は、世界で200兆円の市場、日本でも5兆円市場になるという算出があります。インフラストックは、1973年のオイルショックごろまで続いた高度成長期、その後の20年の安定成長期の時代に大量に建設されました。笹子トンネル天井板落下事故のような事故を背景に、高齢化したインフラの大規模修繕や更新の計画が急務であると考えます。詳細を見る

-

その場測定とデータ転送機能を持つポータブル水質センサーシステム 【用途例】Making the water quality testing simple and trustable.

シンプルで信頼できる水中フッ化物センサー

Within the Sustainable Development Goals for 2030 of the United Nations, #6 is to “Guarantee the availability of water and its sustainable management and sanitation for all”. Every year, the world population increases the demand for blue water. In the case of developing countries, the population grows faster than the infrastructure, increasing their exposure to health risks. One of the most affected areas by the lack of water infrastructure is the east coast of Africa and India, home of millions of people. These populations are affected by fluorosis due to the high levels of fluoride in the water occurring naturally due to the geological formations. This makes the distribution of fluoride levels inhomogeneous among the different water sources. Therefore, it is important to provide local populations with sensors that allow them to differentiate safe water sources from those with high levels of fluoride. Meeting the #6 of the SDGs requires the tool that makes humanity a unique species on the planet, its ingenuity, and its ability to collaborate.

SDGs#6は「水の利用可能性とその持続可能な管理と衛生をすべての人に保証する」ことを目標としています。世界人口が増加を続ける中、安全な水の需要が年々高まっています。発展途上国の場合、人口はインフラ整備よりも速く成長しており、なかでもアフリカとインドの東海岸などでは何百万人もの住民が安全でない水による健康被害に悩まされています。これらの原因は、地層に含まれる高レベルのフッ化物によるフッ素症であり、その多くはフッ化物に汚染された飲料水や農業用水です。厄介なことに、フッ化物の汚染レベルは水源間で異なっており、住民はどの井戸が安全ではないのかを知る術がありません。したがって、安全な水源と高レベルのフッ化物を含む水源を識別できるセンサーを地元住民に提供することが重要です。 本研究では、水中のフッ化物を信頼性高く測定できるポータブル型センサーを開発し、将来的にフッ素汚染に悩む地域の人々に安全な水を供給できるインフラの開発を目指します。

詳細を見る

-

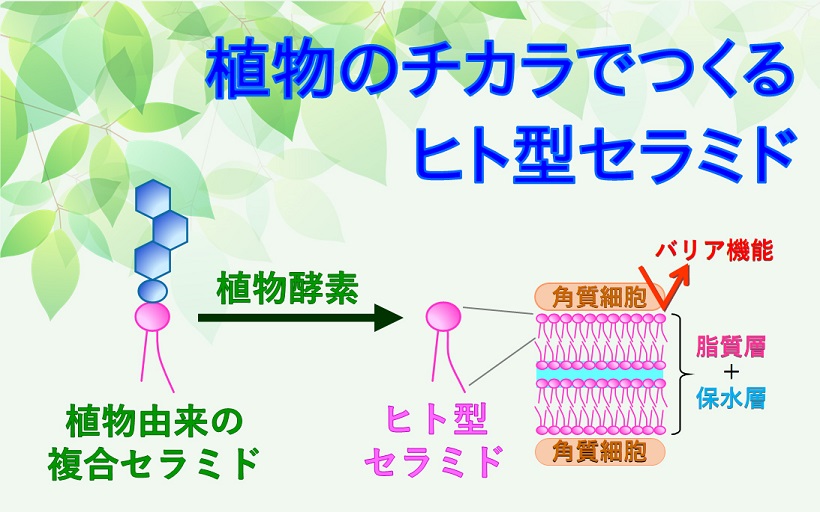

植物を用いてスキンケアに有用なヒト型遊離セラミドを量産する技術 【用途例】多様な植物材料から食品や化粧品に安心して利用できるヒト型セラミドを生産

ヒト角質層には、肌のバリア機能を担う細胞外脂質層が存在します。遊離型セラミドはこの脂質層を構成する主要成分として肌バリア機能を支える物質であり、健康食品や基礎化粧品による供給が有効です。特に機能性表示食品のスキンケア部門において、植物由来セラミドはヒアルロン酸などの他成分を大きく上回る届出件数第1位の機能性関与成分であり、その市場規模は世界的にも拡大しています。現在利用されているのは主に植物グルコシルセラミドですが、実は植物体内にはこれを大きく上回る存在量でありながらまったく利用されていない、GIPCと呼ばれる複合型セラミドが存在します。本研究では、この未利用な植物性複合型セラミドGIPCを、植物自身の代謝酵素のはたらきによってヒト肌と類似の遊離型セラミドに変換する新規技術を開発します。

詳細を見る