SEEDS

研究シーズ一覧

シーズを検索

ご希望の方はこちら

-

フレキシブル有機エレクトロニクスによるウェアラブル生体インターフェースの構築 【用途例】デジタルヘルスケア・AR/VR/MR技術に応用・融合が可能な

装着感の極めて小さいウェアラブルデバイス

世界の中でも「課題先進国」と呼ばれる日本が抱える社会課題のひとつは少子高齢化問題です。数値的には、生産年齢人口の割合低下(2060年には対総人口51.6 %)、高齢者の増加(2050年には対総人口40 %が65歳以上の高齢者)が予測されています(平成29年度国土交通白書より)。これによって具体化する社会課題は高齢化にかかわる医療・介護労働力需要増と社会保障費の増大であり、我々研究者には、新しい化学技術の開拓によってこの社会課題を解決するという使命が課されていると考えています。

本研究開発では、遠隔医療・日常的健康モニタリングのための新しいウェアラブルデバイスの姿を世界に示し、その実用化に向けて企業との共同研究開発を推進してきたいと考えています。詳細を見る

-

ナトリウムイオン電池の大容量化に資する新奇材料開発 【用途例】低コスト蓄電池

我が国の二酸化炭素排出量は電力由来が37%と最大を占めます。総量4.5億トンを占める電力由来の二酸化炭素排出を抑制しカーボンニュートラルを達成するためには、脱炭素化効果のある設備導入が必須であり、全電力供給のうち洋上風力発電などの再エネ比率を50%以上に押し上げる必要あると試算されています。

中でも洋上風力発電は陸上に比べ大きな風力を持続的に得られるため、安定かつ大電力を供給でき、また大規模発電による発電コストが火力並みに低いことから「経済性を確保できる再エネ」として広く注目されています。詳細を見る

-

ワイヤレス給電を用いた高強度磁界発生技術の開発 【用途例】従来の強磁性体に代わり、コンパクトかつ高強度磁場発生を実現

2050年のカーボンニュートラルに向けて、運輸部門をはじめとする動力の電動化が注目されています。その中で、コンパクトかつ高出力な次世代モーターの開発が課題とされています。従来は、強磁性材料を用いるためモーターのコンパクト化と高出力化はトレードオフの関係にあるとされていました。一方、超電導材料を用いたモーターは出力/重量比の飛躍的な改善が期待されています。しかし、超電導材料は冷却して使用する必要があり、電流を導入する端子からの熱侵入による冷却効率の低減が課題です。そのような中で、本研究では、熱侵入が限りなくゼロになる革新的な超電導システムを開発し、出口イメージとしてモーターなどへの展開に向けた高強度磁界の発生を目指します。そのために、我々の持つ技術シーズである新たな電気素子である「超電導ダイオード」を要素技術として研究開発を加速していきます。

詳細を見る

-

高温環境下でのスマート渦電流センサによる新検査システムの開発 【用途例】石油化学、石油精製、一般化学、水素、電力、ガス、インフラ業分野の

保全・保安業務のスマート化

石油化学、石油精製、一般化学、電力、ガス、インフラ業種企業において、保全・保安業務へのスマート化投資により安全性・収益性の双方が向上したと報告されています。特に、異常の早期対応および安定稼働、危険な現場の点検作業、配管の腐食予測など従来把握できなかった状態の監視や故障の予測は、持続的な社会を目指す上で必要です。

本研究開発では、プラント設備のスマート保安保全の高度化を目的に、これまでの渦電流センサに関する技術シーズを活用し、高温環境下にさらされる金属部材の損傷の可否を監視するスマート渦電流センサを利活用した新検査システムを開発します。本検査システムの特徴は、非接触かつ高温や蒸気などの耐環境性に強い非破壊検査が可能で、過酷な環境下であっても人に替わってプラント等稼働中での損傷状態を監視できる効果があります。ワイヤレス通信で監視することで高度な保安・保全業務サービスを社会へ提供します。詳細を見る

-

中赤外放射制御メタ表面の構築 【用途例】中赤外センサーは、分子固有の振動数を検知し、対称二原子分子と単原子以外の全ての分子を検出できる革新的センサーが実現できます

本研究では、分子と光ナノ材料との結合を利用して、分子吸収を大幅に増強する。これにより、Kirchhoffの放射の法則に基づいて、熱放射強度を増強することで、分子由来の超狭帯域放射を実現することを目指す。

これまで中赤外の光源では、放射光源、中咳がLED,、量子カスケードレーザーなどの技術が確立されてきた。放射光源は大出力が得られるが、黒体放射則により、非常に広帯域の放射をバンドパスフィルターなどの高価な光学部品で取り出すことが必要であった。またLEDは量子効率が低く十分な輝度が得にくい。量子カスケードレーザーは高価で消費電力に難がある。これらの既存光源の持つ課題を解決できるような新たな赤外光源を実現することを目指す。本研究では、金属-誘電体-金属ナノ構造からなるメタ表面と呼ばれる新しい材料で、分子振動を増強することで分子由来の放射ができるデバイスを作る。これにより、分子振動計測には必要十分な光源を実現することができる。使う誘電体を制御することにより、所望の波長に十分な輝度を持つオンデマンド光源を目指す。詳細を見る

-

ファインケミカル高生産微生物開発のための技術基盤構築 【用途例】微生物による発酵プロセスの実用化

経済成長とSDGs(持続可能な開発目標)の両立を図る概念として,生物資源とバイオテクノロジーを活用する“バイオエコノミー”が世界的に注目を集めています。バイオエコノミーを実現するためには,ファインケミカル等の有用物質を高生産する微生物を作出することが重要ですが,その開発には地道なトライ&エラーが必要で,長い時間がかかります。本研究では,独自に開発してきた合成生物学やロボティクスをベースとした微生物の代謝や遺伝子発現を最適化する基盤技術を高度化し,従来よりも短期間でファインケミカル等の有用物質を高生産する微生物を作出するための育種基盤を構築します。

詳細を見る

-

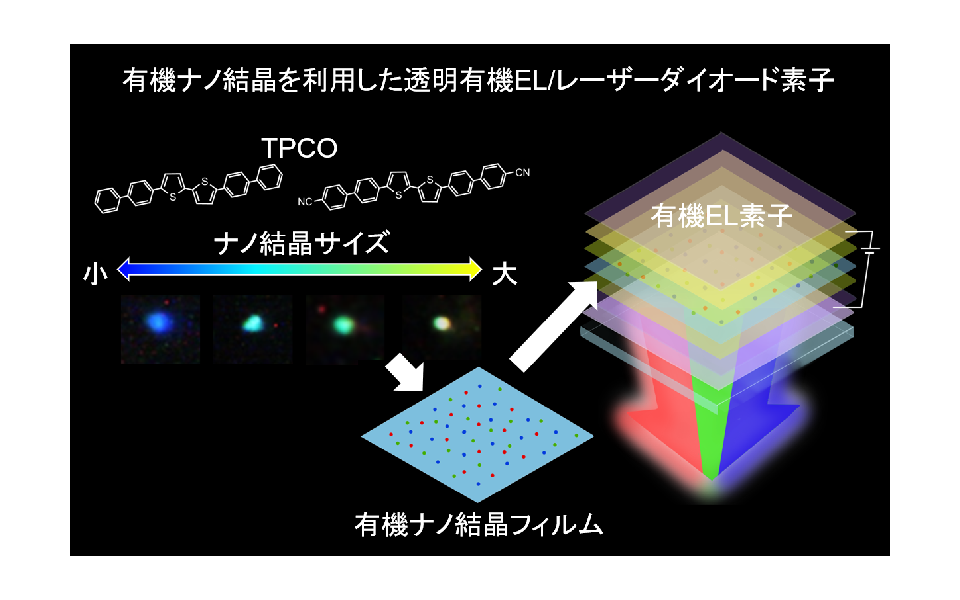

超省エネ・高輝度有機EL/レーザーダイオードを目指した、量子効果を発現する高品質有機ナノ結晶及びその水系安定分散液の製造技術 【用途例】高品質有機ナノ結晶を導入した、

有機ELなど様々な高性能有機半導体デバイスの実現

希少元素を含まず、炭素・窒素・酸素・硫黄などの凡庸元素のみで構成される化合物を用いた有機ELは、社会ニーズに合致するサステイナブルなデバイスです。しかし、有機ELは輝度が低く、高温耐性も低いことが課題です。また、従来の有機EL製造は、有機分子を人体や環境に有害な有機溶媒に溶解させ基板上に塗布しているため、有機溶媒の処理のために製造コストが高いことも大きな課題です。

私は、高品質の有機ナノ結晶が発現する量子効果に着目して研究を進めています。有機ELの担体として高品質有機ナノ結晶を用いると、0次元状態密度形成により量子効果が発現し、低駆動電圧かつ高温耐久性を持つ発光素子が実現でき、さらに結晶サイズを変えるだけで発光色を変化させることもできます。また、有機ナノ結晶は水系の分散液として調製することができ、低環境負荷な有機EL製造の実現が期待できます。詳細を見る

-

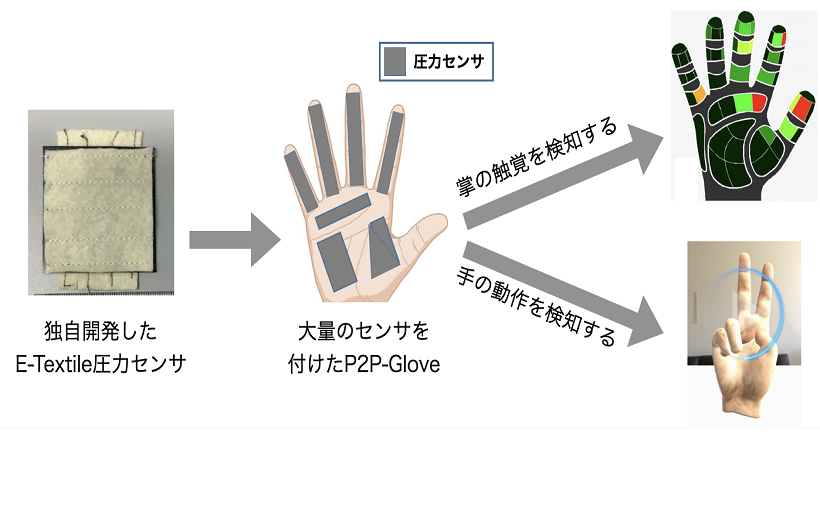

柔らかい圧力センサだけで、掌の圧力分布と手の動きを両方とも検知できるデータグローブ(Pressure to Posture Glove 略称P2P-Glove)を開発する 【用途例】P2P-Gloveが桃収穫、手話認識、医療訓練などへの分野への

応用開発等を進めている。

既存のデータグローブの問題点として、バルキーで分厚く、長時間使用した時の違和感が大きいことや、精度が低く単価が高いことなどが挙げられる。原因は掌の圧力検知と手の動き検知が異なる種類のセンサを利用しているため、データグローブの構造が複雑になることにたどり着けられる。それに対して、私は柔らかくて安価な圧力センサだけで、掌の圧力分布と手の動きを両方とも検知できるデータグローブを提案し、Pressure to Posture Glove (P2P-Glove)と名付けた。本研究により、新しい触覚と動作を同時に検知するP2P-Gloveの方式を確立させ、様々な仕事の現場や日常生活への応用の広がりに貢献することが期待できる。

詳細を見る

-

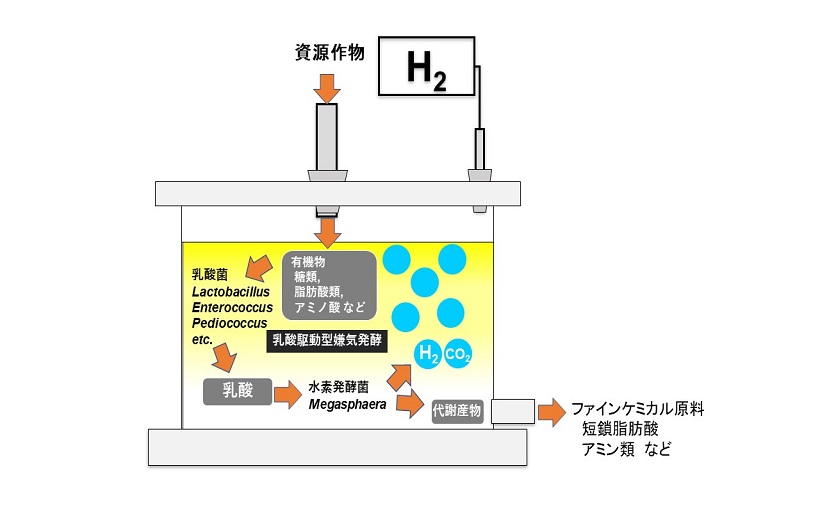

微生物による水素燃料とファインケミカル原料の同時生産技術の開発 【用途例】未利用の農地と資源を利活用する

水素燃料は、次世代の社会基盤を形成するエネルギー媒体として注目されています。またファインケミカル産業は、新たな付加価値や機能性を有する素材の生産事業として期待が高まっています。第二次産業は食品加工技術だけでなく、農産物をファインケミカル産業に供給可能な原材料に加工する技術を開発する必要があります。医薬品や生理活性物質のようなファインケミカルあるいはその原料を微生物により生産する技術を開発することは、第一次産業である農業を基盤とした新たな市場形成、新規雇用開発、サーキュラーバイオエコノミーの形成に寄与する可能性があります。

本研究課題では、農産物などから水素燃料とファインケミカル原料を同時に生産する技術(乳酸駆動型嫌気発酵)を開発し、これを社会実装規模で実証します。詳細を見る

-

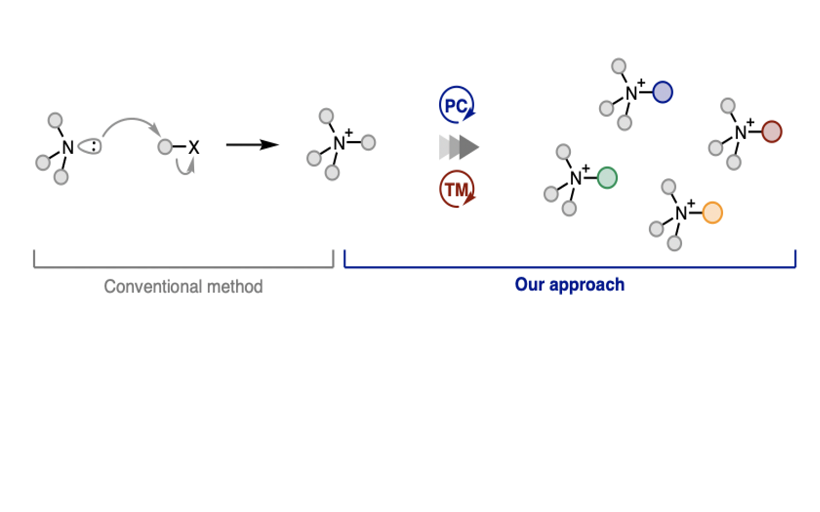

新規な構造を有する第4級アンモニウム塩の合成手法の開発および化合物ライブラリーの構築 【用途例】材料分野・ヘルスケア分野・有機合成を用いる企業全般

これまで有機化学研究の多くは中性分子に注がれてきた。その一方、取り扱いの難しさからイオン性分子の活用は遅れてきた。本研究では第4級アンモニウム塩にスポットライトを当て、触媒化学のエッセンスを取り込み、次世代機能性アンモニウム塩の創出に向けて、研究を行う。

すでに我々の分子の機能調査を始めており、今までにない生物活性などが見つかっている。しかし、アンモニウム塩の応用先は生物応用にとどまらない。イオン性を活かした新たな素材としての活用も期待される。

本研究の特色は、アンモニウム塩の合成研究という基礎研究に立脚した内容でありながら、多種多様な構造を有するアンモニウム塩を提供し、望む機能を発現すべく、分子合成を達成する点にある。特に合成手法開発が強みであり、シード分子が見つかった際には最速で構造活性相関など次のステージの研究に展開できる。ヒットした後にこそ真価を発揮する分子ライブラリーを提供し、研究を行える点が強みである。詳細を見る

-

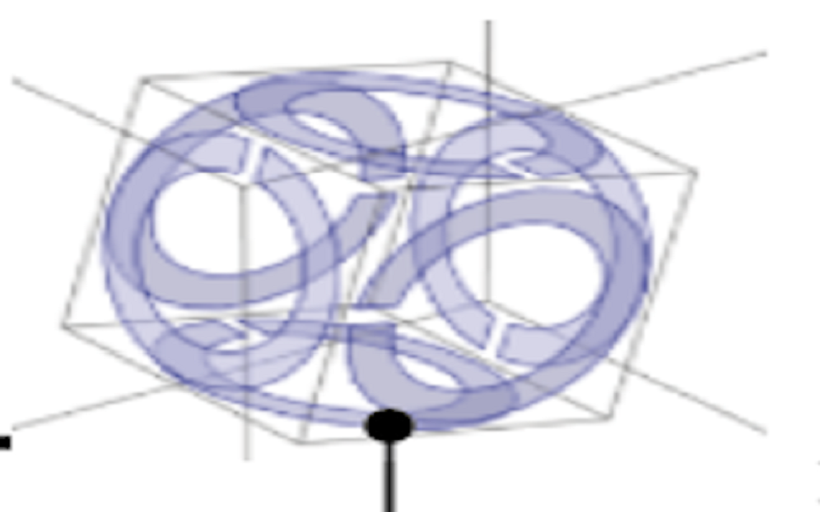

超低消費電力・大容量・高速不揮発性メモリ、疑似量子計算機、環境発電向け革新的スピントロニクス素子技術 【用途例】低消費電力半導体集積回路、非古典コンピュータ、エナジーハーベスティングでカーボンニュートラル達成に貢献

電子の持つ電気的性質(電荷)と磁気的性質(スピン)を同時に利用するスピントロニクスにより、超低消費電力での演算や記憶を可能とする半導体集積回路、量子コンピュータに迫る計算性能を室温で簡易的に実現できる確率論的コンピュータ、Wi-Fi電波からの発電によるバッテリーレスのエッジ端末などの実現が期待されます。このような低炭素社会の実現に資する革新的技術の実現に向けた基礎から応用までの研究開発を幅広く展開しています。本研究開発課題ではA)DRAMを代替する大容量(100Gbit超)STT-MRAM、B)SRAMを代替する超高速(1GHz超)SOT-MRAM、C)多体最適化問題を室温にて効率的に処理する疑似量子計算機、D)Wi-Fi電波からの環境発電、を実現する革新的スピントロニクス素子を開発します。これまで私たちが開発してきた世界をリードする技術を事業化に向け発展させ、現行技術が抱える半導体ワーキングメモリ大容量化の限界、半導体回路の発熱の問題、計算論的複雑性の高い問題の効率処理の問題などへの解決策を示します。

詳細を見る

-

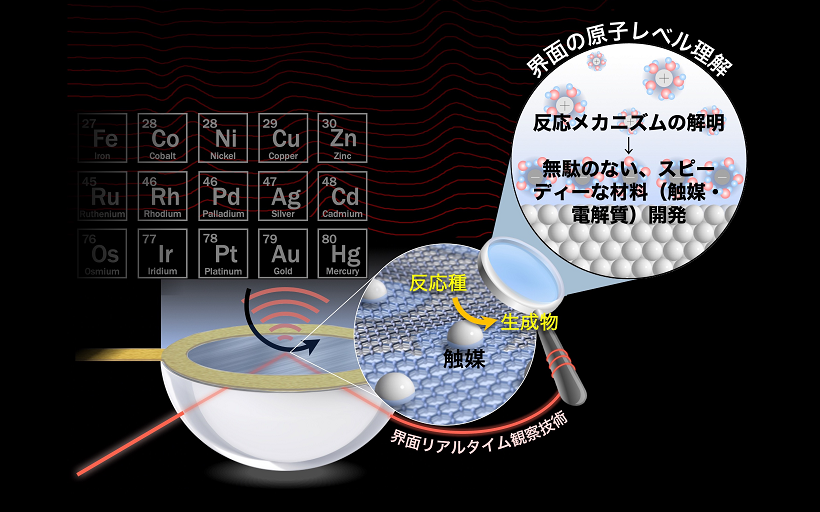

電極・電解質材料設計に資する「リアルタイム」界面可視化技術 【用途例】界面が鍵となるあらゆる化学/電気化学/触媒反応デバイスの高性能化に貢献

電気化学反応は電極と電解質の境界である「界面」で進行します。したがって、電気化学反応の特性を改善する場合には、この「界面」に着目した材料検討が最も有効だと考えられます。しかし、この「界面」は2つの異なる材料の境界の数ナノメートルの領域のことであり、その観察は困難を極めます。特に、電気化学反応が進行している状況で、「界面」を観察するのは至難の業でした。これまでにさまざまな方法で「界面」のリアルタイム観察が試みられ、多くの素晴らしい成果が得られていますが、どの方法も簡単に試せる手軽さに欠けていました。私たちは、この「界面」のリアルタイム観察のハードルを大きく下げ、材料のルーティーン試験の一つに組み込んでいただけるような手法の開発を試みています。

詳細を見る

-

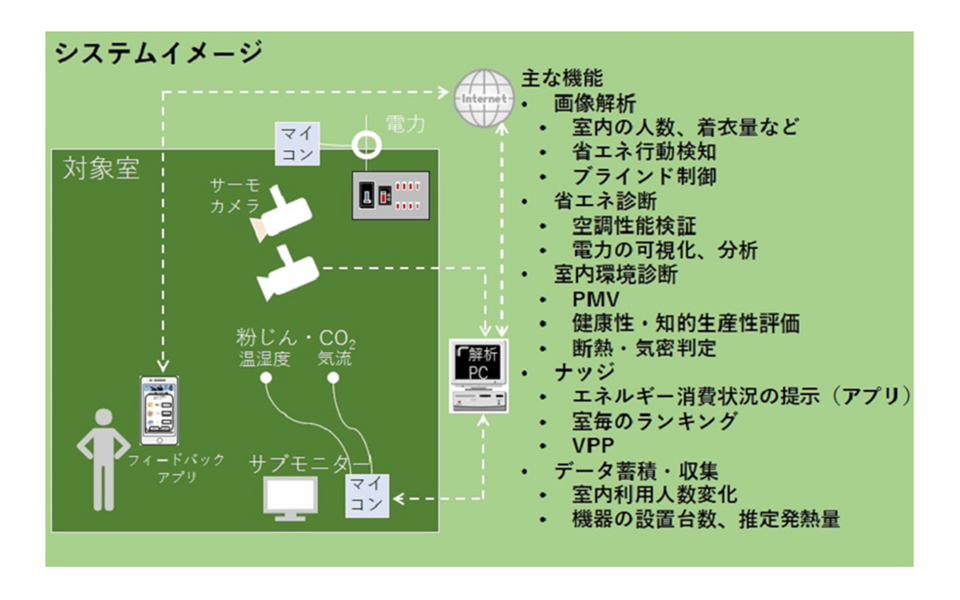

BI-Techによる建物省エネ性能診断・ナッジシステムの開発 【用途例】個々の設備・機器と個人の行動と省エネルギーを関連付けて、

高次元の省エネ・環境管理を目指す

カーボンニュートラル社会の実現に向けて、大きな面積を占めるオフィスビルの省エネルギー促進は極めて重要な課題です。特に、中小規模のオフィスでは対策が少なく、省エネルギー促進のブルーオーシャンといえます。そのため、オフィスビルを対象として、マイコン端末と画像診断を用いた簡易測定キットによる省エネ自動診断と在室者への省エネ行動の働きかけを実現するツールを開発し、中小規模のオフィスに普及させることが我々の目的です。

AI技術の発展により、カメラによる画像解析が簡単かつ高速に実現可能になりました。プライバシーに配慮しながら、画像診断によってオフィスの状態を検知し、適切な省エネ施策を自動診断するシステムを構築します。マイコンを用いた環境計測も近年発展した技術です。これにより安価に環境計測システムを構築できるようになりました。オフィス環境の計測は省エネルギーのみならず、健康性や知的生産性の評価にも活用できます。さらに、建物ユーザーのスマートフォンに導入できるアプリを提供することによって、省エネ行動へのポジティブ・フィードバックといったナッジを通じて、建物利用者が誰でも省エネの取組みに参加できる環境を作り、建物と利用者の両面から省エネルギーを促す仕組みを構築します。

詳細を見る

-

ストレッチャブルアンテナを用いた多点センサシステムの研究開発 【用途例】大規模インフラ構造物向け長寿命センサシステムの実現

近年、IoT/DXによる未来型社会の実現に向けた取り組みが社会で活発化している。一方、IoT/DXの進展は、ネットワーク構築やセンサシステムの導入等の「イニシャルコスト」を低減させることが重要な課題になっている。本研究で開発するRFID帯の通信を用いた無線ストレッチャブルセンサは、非常に薄く柔軟,、低コスト(将来的には一枚当たり10円以下)、バッテリーフリーのシステムを実現する。

また、インフラ構造物の寿命は50年以上である一方、従来のエレクトロニクスの寿命は50年に満たないことから、既存のエレクトロニクスは寿命の観点でインフラ構造物への適用が困難である。そこで本研究では、環境耐性が非常に高く長寿命のカーボン系材料を用いたセンサシステムを実現することによって、従来のエレクトロニクスの弱点である長期信頼性の課題を克服することを目指す。

これらによって、規模インフラ構造物の多点計測、センサシステムを鉄筋コンクリート内部に埋め込むことによる内部の劣化状況の定量評価等といった従来技術ではコストの問題で実現しなかった技術課題の解消を目指す。

詳細を見る

-

環境・食品情報モニタリングのための完全自然分解型ワイヤレスセンサ 【用途例】土に直接センサを混ぜ込む、また生鮮食品にシールのように貼るなど、使用者が気軽に利用できる新しいIoTセンサを提供

近年のIoTの社会的実装の加速に伴い、我々の生活環境にスマートフォンなどを代表とする高性能なセンサシステムが浸透している。次の社会的・技術的の目標の一つとしては、日常の消耗品(食品や衣類など)や農耕地などの広大なフィールドから低コスト・低環境負荷のセンサにより情報を取得してIoTの対象を拡大し、人々に安全な生活と健康を届けることが挙げられる。

本研究提案は、 (a) センサの全ての構成要素が自然分解性・生分解性で、利用後は使用環境で完全に消失し、(b) 電磁波を利用しワイヤレスでのセンサ情報取得を可能(配線不要)、(c) バッテリーフリーで安全・安心の素材のみで構成(環境や生体への有害物質を含まない)、(d) 安価で大量生産可能、の5つの要素を全て満たす新規な自然分解性センサおよび計測通信手法を提案する。提案する手法により、使用環境にあわせたワイヤレスセンシング可能な自然分解型のセンサを開発し、(1)農業用地のIoTソイル(自然分解する微小顆粒状ワイヤレスセンサ)(2)生鮮食品などの品質管理シール(生分解する薄膜状ワイヤレスセンサ)の2つの実用的なかつ新規なセンサシステムを実現する。

詳細を見る