SEEDS

研究シーズ一覧

シーズを検索

ご希望の方はこちら

-

未来の超小型電源用集積磁気デバイスへの挑戦 【用途例】超高周波磁気デバイスにより電気エネルギーをより便利で効率的に -電気自動車から身近な充電器まで-

SiCやGaNを利用した次世代パワー半導体の登場によって,電源回路はMHz帯を超える超高周波で動作することが可能となりました。しかし,次世代パワー半導体の性能を最大限に引き出すうえで,高周波で発生する磁気デバイスの損失が重い足枷となっています。

私たちの研究チームでは,「MHz帯での損失が少ないデバイス構造の開発」と「磁気デバイス・回路の垂直統合による小型化の実現」に着手し,まったく新しい磁気デバイスの設計思想の確立を目指します。これらの実現には「磁気デバイス同士の相互干渉」や「磁気デバイス損失」の発生メカニズムの解析が不可欠です。解析技術と回路基板設計技術の高度な融合が,磁気デバイス設計の新たな選択肢を切り開くきっかけになると信じています。詳細を見る

-

抗生物質代替化合物の探索 【用途例】既存抗菌剤に代わる特定細菌を対象とした抗菌素材の開発

抗菌剤はその効果が特定の細菌に限定されておらず、感染症の原因菌のみならず有用な人常在菌も殺菌対象となっているため、その常用による抗生物質耐性菌の出現など様々な問題が生じている。また、抗生物質は養鶏、養豚などの畜産、ブリなどの漁業における養殖、農業分野における土壌改善などにおいても盛んに用いられている。近年の研究において、それらの利用がヒトへの影響についても議論がなされている。

本研究では、化合物構造と、その化合物の抗菌スペクトルを学習することで、任意の化合物の抗菌スペクトルを予測する機械学習モデルを構築する。モデルの正当性は、モデルにより予測された抗菌物質が実際に予測した抗菌スペクトルを示すのかを実験的に検証することで証明する。モデル検証は特定の細菌のみを殺菌する新規の物質開発と直結する。本研究提案によって実現する、機械学習分野の知見を利用した効率的な抗生物質デザイン手法およびその研究成果が、畜産、漁業、農業、医薬分野それぞれに非常に大きなインパクトとなることを目指します。

詳細を見る

-

セルフヘルスケアのためのウェアラブル筋量評価システムの開発 【用途例】日常的に自身の筋肉の状態を知ることで、元気に年をとる

本研究では、簡単に筋量を評価することが可能なウェアラブル筋量評価システムの開発を行います。筋肉を電気刺激で強制的に収縮した際に発生する筋音から、対象となる筋肉の筋量を再現性よく評価することが特徴です。

詳細を見る

-

熱力学状態方程式とAI,人工ニューラルネットワークを組み合わせた新規ハイブリッド物性推算法 【用途例】化学プロセス設計・開発に必要不可欠な化学工学物性を必要最低限の情報で高精度に推算

化学プロセス設計・開発には密度や蒸気圧など多種多様な物性推算が必要不可欠です.しかしながら,物性測定は専門的な装置・技術を必要とし,その測定には長時間を要します.そのため,日々の研究開発の成果で生み出される化学物質に対して物性データは不足しているのが現状です.化学工学物性を予測する方法も培われてきました.熱力学状態方程式は多様な物性の推算を可能にする強力な理論式です.推算には状態方程式のパラメータが必要とされます.未知の物質に対してはグループ寄与法といった方法で推算する方法が報告されてきました.しかしながら,開発されていく化学物質の分子構造の複雑化など,予測できる適用範囲が追いついていません.既存の方法では1つの物質が持つ複数の官能基が相互しあった結果など,複雑化したパターンの表現をすることができません.複雑化したパターンの表現を得意とするのが人工知能(AI),中でも人工ニューラルネットワークである.化合物の分子構造を入力変数,熱力学状態方程式のパラメータを目的変数とした人工ニューラルネットワークを開発することで,新規開発されていく化学物質の多種多様な物性推算を実現します.

詳細を見る

-

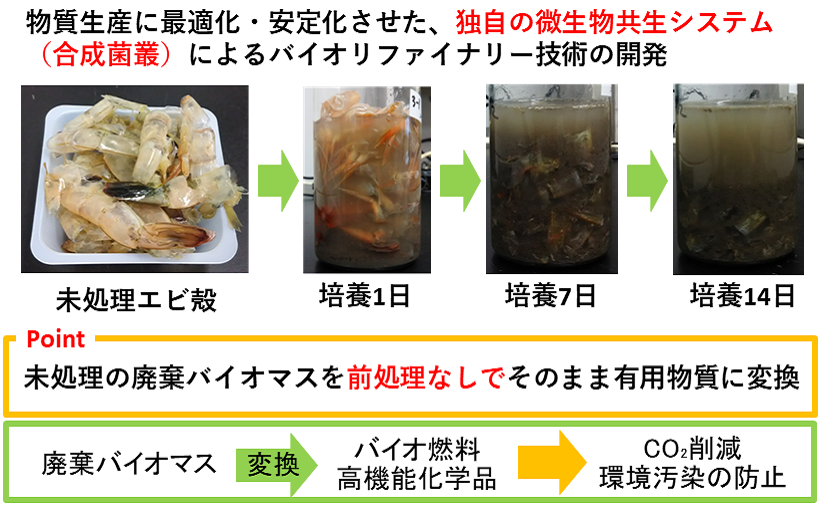

そのまま放り込むだけ!高コストのプロセスを必要としない、微生物共生システムを応用した廃棄バイオマス資源化技術 【用途例】廃棄バイオマスからバイオ燃料、高機能化学品を生産

世界では年間1000億トンの廃棄バイオマスが発生していますが、その多くは適切に処分されておらず、深刻な環境汚染の原因となっています。もし、これらの廃棄バイオマスを有用物質にバイオ変換することができれば、廃棄バイオマスは「廃棄物」ではなく、有望な「再生可能資源」となり、環境汚染も防ぐことができます。しかし、これら廃棄バイオマスの多くは、一般的に工業利用されている微生物では分解することが困難であったり、前処理や糖化などの高コストのプロセスを必要とするなどの課題が現在も解決できていません。バイオマスからの有用物質生産を実現するためには、生産菌の性能だけでなく、原材料やプロセスコストの削減が重要となります。本研究開発では、廃棄バイオマスを前処理や糖化などの高コストのプロセスを必要とせずに嫌気分解することができる海洋性菌叢(共生系を有する様々な微生物の集合体)から、物質生産に最適化・安定化した微生物共生システム【合成菌叢】を人工的に構築することで、原材料やプロセスコストを大幅に削減した、革新的な廃棄物バイオリファイナリー技術の構築を目指しています。

詳細を見る

-

コミュニケーション時の行動リズムのシンクロ率から2者間の相性を定量化する技術 【用途例】客観的・簡易的・科学的根拠に基づいた人と人との相性評価を可能にする技術

コミュニケーションにおける当事者間の相性は客観性、簡易性、科学的根拠のある評価が難しいため、婚活業界、人材派遣や教育業界では効率の悪いマッチングが問題です。そのためコミュニケーション前に相手との相性を評価できるサービス、科学的根拠のある方法論で相性を推定するサービスの実現が必要です。そこで本研究開発は2者間の行動リズム同期(シンクロ率)から2者の相性を算出できるアプリケーションの実現を目指しています

詳細を見る

-

膜タンパクを高感度に認識する抗体誘導技術 【用途例】本技術を活用し、膜タンパクを認識する新たな抗体製品を開発する

本技術は、これまでに製造することができなかった膜タンパクに対する抗体(ポリクローナル抗体・モノクローナル抗体)を取得可能な新規免疫技術であり、本技術を共同研究先企業で活用(技術移転)あるいは本免疫技術で作製した抗体を販売することで、膜タンパクに対する新たな抗体を活用した抗体試薬・抗体診断薬・抗体医薬品の開発・販売が可能になる。

基礎研究において、特定の細胞を認識する抗体製品の需要は極めて高く、例えばフローサイトメトリーにおいては、蛍光色素を修飾した抗体をプローブとして特定の細胞を標識し、その細胞群の存在割合を解析するが、標識抗体として用いるのはほとんどが膜タンパクに対する抗体製品である。特に、ニッチな細胞集団はある特定の膜タンパクの発現が上昇していることが多く、特定の膜タンパクを高感度かつ特異的に検出できる抗体は、がん領域や免疫領域の研究を加速的に発展させることが期待できる。また、既存の抗体医薬は膜タンパクあるいは液性のサイトカインを治療標的としており、膜タンパクに対する特異性の高い抗体は、治療標的性を高め、予期せぬ副反応の発現を抑えることが可能となる。詳細を見る

-

水管損傷、衝撃波、メンテナンス、洗浄、損傷検知、損傷抑制、癌治療、超音波造影剤、超音波診断、医用超音波、マイクロバブル 【用途例】水管の管壁洗浄と損傷抑制をリアルタイムに実現します

気泡と音(超音波・衝撃波)の融合によって、多様な革新的技術の開発を分野横断的に狙います。衝撃波の能動的制御による水管(ポンプやライフライン)の損傷低減と洗浄に資する技術、および、超音波医工学(超音波造影気泡の新設計指針、強力集束超音波による低侵襲腫瘍焼灼治療/衝撃波による結石破砕への気泡援用による治療増強効果予測とトランスデゥーサ開発)を柱とするものの、マグマやガラス製造時の発泡の制御、ロケットエンジン内の極低温キャビテーションの制御、海洋探査と水質浄化など、マクロからミクロまで、深海から宇宙まで、地球科学から医薬学までと、広範をカバーします。それでいて、これらの基盤となる学理が、提案者が専門とする「気泡と音の数理物理工学」に一極集約される意味で、多様な社会・産業に対して包括的な還元を行います。

詳細を見る

-

海洋プラスチックごみ問題解決に貢献へ 多糖類を基盤とした海洋生分解性バイオプラスチックの研究開発 【用途例】汎用プラスチックを海洋生分解性バイオマスプラスチックへの代替により

海洋プラスチックごみの解決策を提供

PEやPPのような汎用プラスチックは安価、軽量、自在な成形性による高い意匠性・デザイン対応性などの特性で、我々の日々の生活を豊かにしてきました。また、プラスチック産業は化学産業の中心を担い、包装産業などの製造業を支え、日本経済の発展に大きく寄与してきました。しかしながら、プラスチックの多くが自然環境中で生分解しないことにより、海洋プラスチックごみをはじめ、大きな社会問題として危惧されています。本研究ではデンプンと生分解性プラスチックとブレンドすることにより海洋生分解性バイオマスプラスチックを開発します。海洋生分解性を誘発するスイッチ機能、多糖類ブレンドプラスチックの開発、多糖類複合/ブレンドプラスチックの海洋生分解性評価の三つの項目を実施します。本研究の成果を基に、材料の複合化/ブレンドによる多糖類を基盤とする海洋生分解性プラスチックの実用化へとつなげることで、海洋汚染の低減と温室効果ガス排出量の大幅削減が達成できます。開発品の実用化により、プラスチックごみが海洋に流出しても生分解によりごみ量は増えることなく、将来的には海洋プラスチックごみの削減に大きく貢献します。

詳細を見る

-

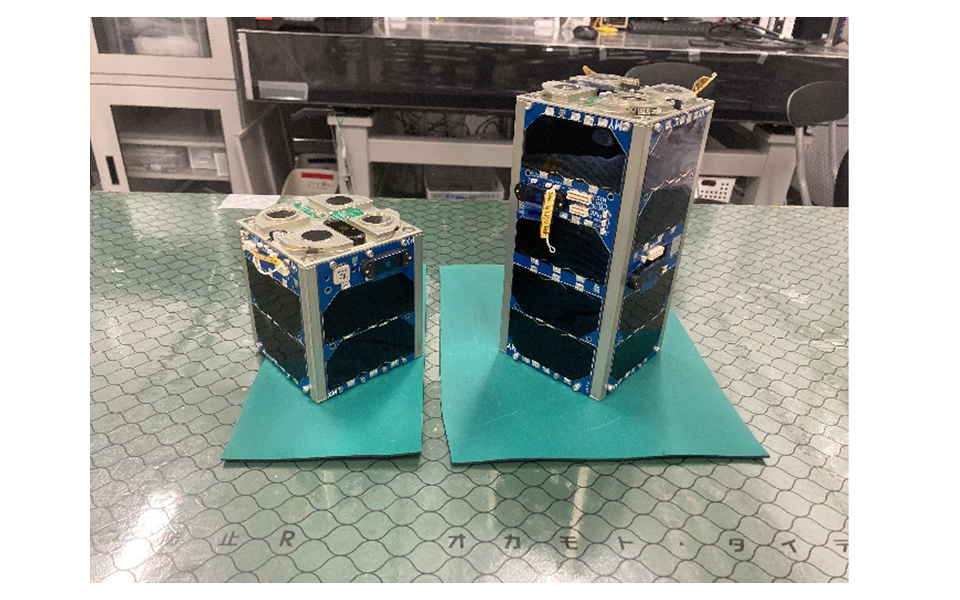

人工衛星の自律的な画像認識と姿勢制御による効率的なリモートセンシング 【用途例】人工衛星の自律的な画像認識と姿勢制御による効率的なリモートセンシング

衛星から地上を観測する際に、雲などの観測対象の障害となり撮像を効率的に行えないことがあります。このような場合、一度、地上局に画像をダウンリンクして、撮像の目的を達成できたか地上局にて人間が確認したうえで、再撮像のコマンドを衛星に送信する必要があり、地上局での画像の取得に時間を要してしまいます。

そこで、本研究では人工衛星の姿勢制御技術と自律的な画像認識技術を融合させ効率的な衛星運用、さらにはリモートセンシングを達成します。本研究では多様な観測対象を認識するのではなく、雲などの観測の障害に絞って認識させることで、軽量なネットワークでの画像認識を行います。さらに姿勢制御技術と合わせて自律的に障害を避けて観測します。詳細を見る

-

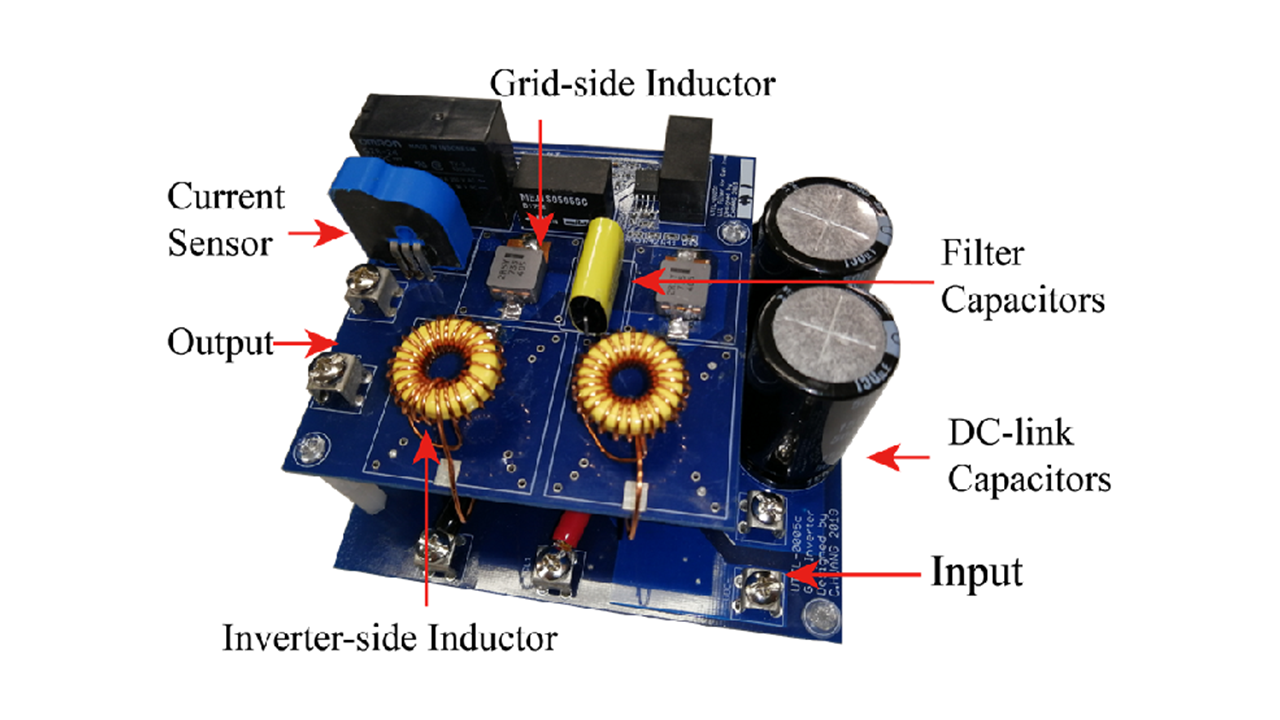

GaN-HEMTデバイスの高周波駆動による超小型系統連系インバータの開発 【用途例】エネルギーデバイスを電力系統へ接続する電力変換器を

次世代デバイスとその使いこなしにより高性能化します!

安心・安全な社会の実現のため,電気エネルギーの安定的な確保というのは重要です。近年,需要家サイドに設置される太陽光発電や,エネルギー貯蔵能力のあるEVの普及が進み,災害時に広域の電力系統に頼らないエネルギー供給が可能な環境が整ってきました。それら直流のデバイスを従来の機器で使用する,または複数をネットワーク化して利用しやすくするためには,電力を制御する電力変換器(=インバータ)が必要です。しかしこれまでのインバータではすでに従来型電源によって確立した電力系統に連系することしかできませんでした。災害時や移動先のような独立したネットワークにおいてこのようなエネルギーデバイスを利用するためには,自律的に連系ができる「プラグ・アンド・プレイ」が可能な電力ネットワークおよびインバータが必要です。そこで各エネルギーデバイス単位で最も標準的な電力ネットワークの規格ともいえる交流に変換すれば,高度なエンジニアリングを必要とせずに手軽に様々なエネルギーデバイスを利用することが可能になります。このことは,さらなる再生可能エネルギー利用につながるほか,レジリエントなエネルギーインフラの実現を後押しし,現代の社会的な要請に応えることができます。

詳細を見る

-

多成分同時検出可能なイオンセンサーの開発 【用途例】広がるイオンペアセンサーの応用可能性

私たちは、さまざまなイオンペアを同時に・安価に・現場で検出できる新しいセンサー技術を開発しています。指示薬などを用いたセンシングは、機器分析に対して感度や精度が劣る問題がありましたが、本研究では機械学習と組み合わせることで、従来の技術では難しかった多成分の迅速センシングを実現し、社会の安全・安心に貢献します。

詳細を見る

-

省エネルギーで製造可能な電子デバイスを目指した、自己組織性を有するN型有機半導体材料の開発 【用途例】自己組織化により配向制御された高品質なN型有機半導体薄膜を

高速で製造することが可能

省エネルギーで製造できる有機半導体材料の中でも、分子が自発的に凝集構造を形成する自己組織化有機半導体材料に注目することで、溶液プロセスでの製膜性と良好な電気特性を有する有機半導体薄膜が作製できます。本研究開発では、特に実現が困難な高品質なN型の有機半導体材料の実現を目指します。この自己組織化を有するN型有機半導体材料では、移動度が高く、結晶粒界方向を制御でき、さらに分子配向制御が可能です。これらの特徴を利用することで、高効率の光電変換素子や熱電変換素子が省エネルギーで製造できるようになると期待できます。

詳細を見る

-

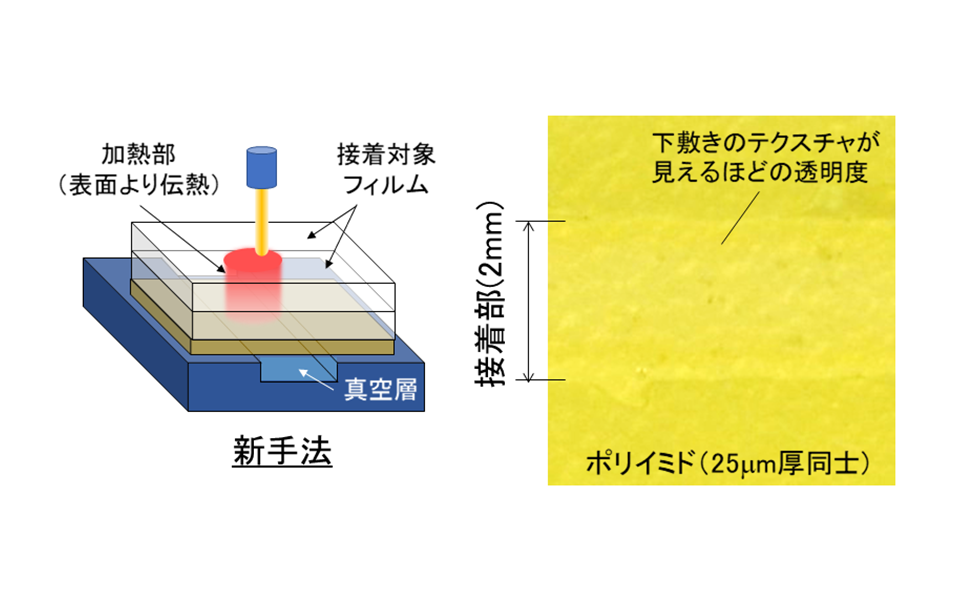

前処理・添加剤・接着剤フリー!プラスチックフィルム向けレーザ接着装置の開発 【用途例】接着が変わると何が変わる?幅広い分野・業種での利用を期待

接着技術は、モノとモノをつなぎ合わせる手法であり、精密機器から家電、大型機械まで様々な対象に利用されています。特に近年では、様々な業界において金属部品の樹脂化と合わせて、軽量化に利用されてきました。また、高強度・高耐性を有するスーパーエンジニアリングプラスチックの利用も軽量化を後押ししていると言えます。

一方で、高強度・高耐性を有する樹脂ほど接着が困難であり、質量の増加・耐性の低下を招く接着剤の利用や、性能低下を生じる添加剤による素材の可溶着化、工程の増加・管理が複雑となる特殊な前処理の導入が行われています。すなわち、「どこにでも使える優れた樹脂ほど応用方法・範囲が限定される」という矛盾を抱えていました。

そこで本研究では、本研究室の固有技術である、高強度樹脂フィルムを対象とした「前処理・添加剤・接着剤フリー」なレーザ接着技術を発展させ、この矛盾の解決を目指します。詳細を見る

-

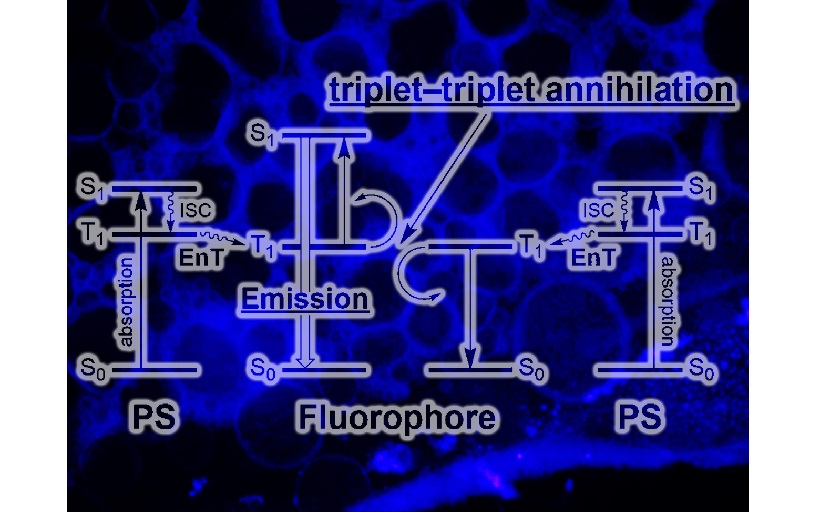

低エネルギーな長波長光を励起光源とする超高感度蛍光顕微鏡システムの開発 【用途例】低エネルギーな長波長光の高エネルギーな短波長光への変換は

様々な分野で注目

試料を染色した色素からの発光を検出・観察する蛍光顕微鏡技術は、発光検出の高感度性や染色部位の選択性による環境識別などの観点から化学や生命科学、医学分野を中心に広く用いられています。当該技術においては光子エネルギーの大きな紫外~青色光が励起光として広く用いられていますが、これらの光は発光性色素のほかに細胞などの生体試料を構成する物質や顕微鏡の光学部品をも励起して発光を与えてしまうことがあります。このような現象は「自家蛍光」と呼ばれ、得られた顕微鏡画像のノイズとなって解像度を低下させる原因となります。また、紫外~青色光は生体透過性が低く、試料内部に励起光が到達しないため、内部の情報を得ることができないという課題も残されています。

本研究ではこれらの課題を一挙に解決するために、複数個の低エネルギーな光子を利用して高エネルギーな励起状態を生み出す「フォトンアップコンバージョン現象」を利用して低ノイズ・高輝度な画像を与える蛍光顕微鏡システムを、「色素システム」と「光学システム」の両面から開発します。詳細を見る