SEEDS

研究シーズ一覧

シーズを検索

ご希望の方はこちら

-

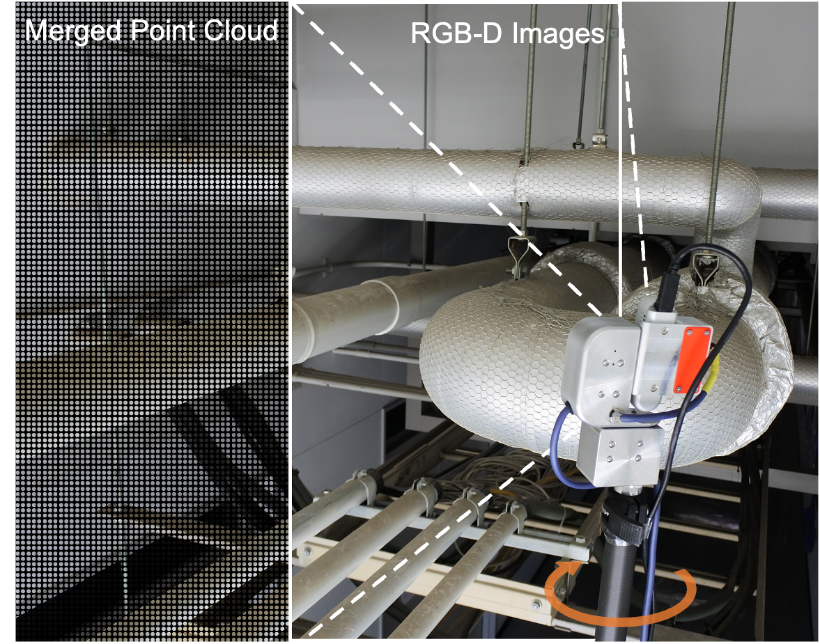

低コストとAIによる建築物の戦略的次世代3Dモデリングシステムの開発 【用途例】建築物の維持管理・運用段階で活用でき、施設管理、資産管理及び改修などで応用可能

既存建築物の3Dモデリングはレイアウト検討、改修工事、安全評価、メンテナンスなどの業務効率向上を可能とする。従来のサービス提供では高価な計測装置を用いてデータ収集し、専門知識を有する作業員による複雑な工程が必要となる。莫大な人件費、設備費がサービス提供高額化の問題となっている。本研究はおよそ1000倍安価な計測システムと最新のAI技術により効率的な3Dモデリングを低コストで実現し、汎用化を目指してデジタル社会の構築に貢献する。この技術の展開により、専門技術者がいない場合でもデータ収集が可能となる新しいビジネスモデルの創出が期待できる。

詳細を見る

-

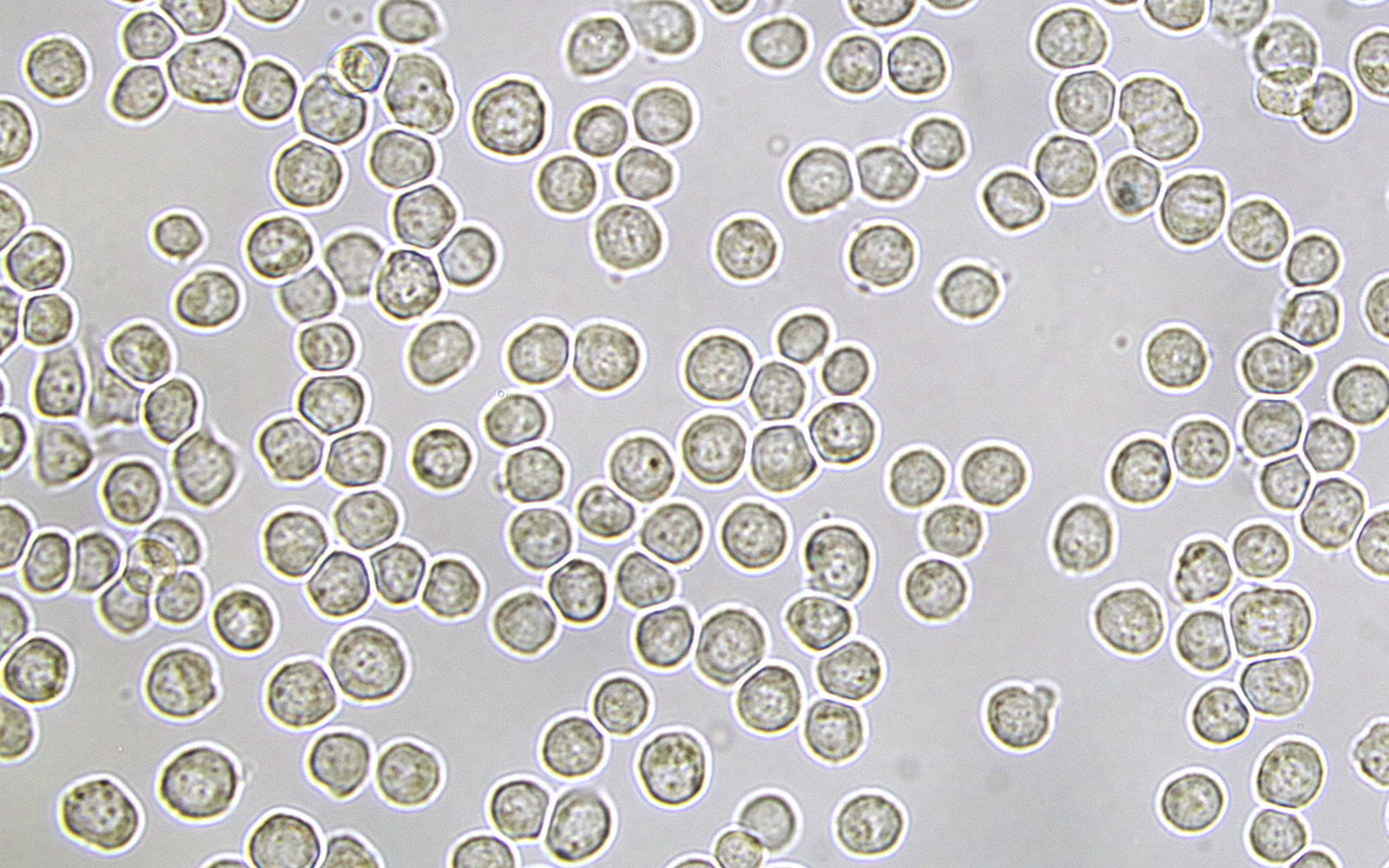

昆虫細胞を利用した匂いバイオセンサの長期的な利用を可能とするセンサシステムの開発 【用途例】高感度なにおいの長期モニタリングを実現

においを計測するセンサ技術はこれまでに様々研究開発が進められてきました。しかし、それらを活用して実社会での応用利用がなされた例はそれほど多くありません。また、バイオセンサ技術の研究開発も盛んに行われていますが、においセンサ分野での実用化には様々な課題が残されています。本研究を通じて、より多くの人にとって使いやすいにおいバイオセンサを開発し社会実装することで、様々な分野でのにおい情報活用を実現します。

詳細を見る

-

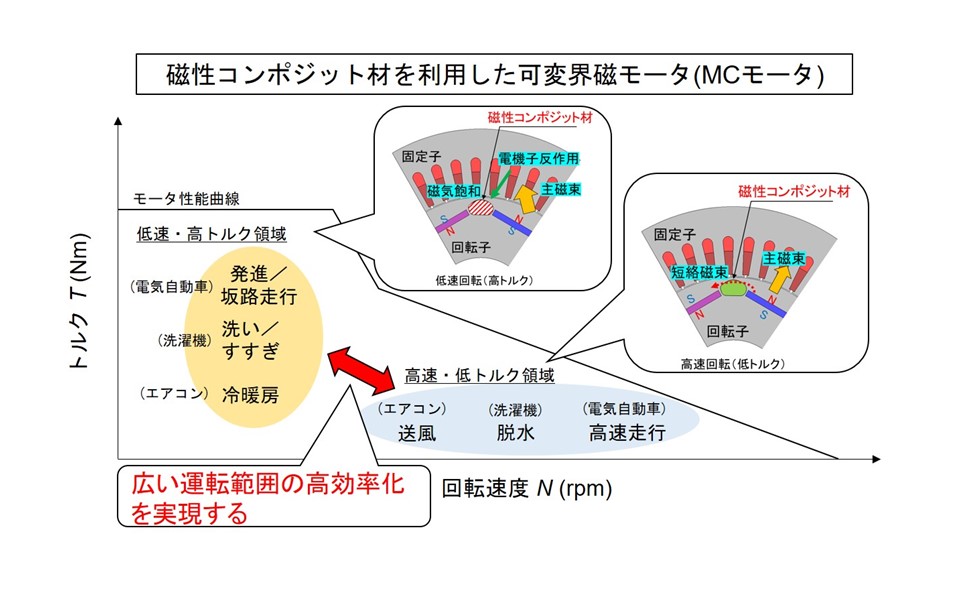

高効率領域拡大を実現する磁性コンポジット材を用いた可変界磁モータ 【用途例】幅広い運転領域で駆動されるモータの効率を改善

電気自動車用主機モータは発進・坂路走行時から高速走行時まで幅広い運転範囲で駆動されます。家電用モータも同様で、洗濯機は洗い・すすぎと脱水、エアコンは様々な温度条件で最適な冷暖房能力を発揮するために、低速回転から高速回転までの幅広い領域の可変速運転が求められています。しかし、一般的なモータは高効率で運転可能な領域が限られており、このように広範囲で可変速運転するモータの高効率化は困難です。本研究の可変界磁モータでは幅広い領域の高効率運転の実現を目指します。

詳細を見る

-

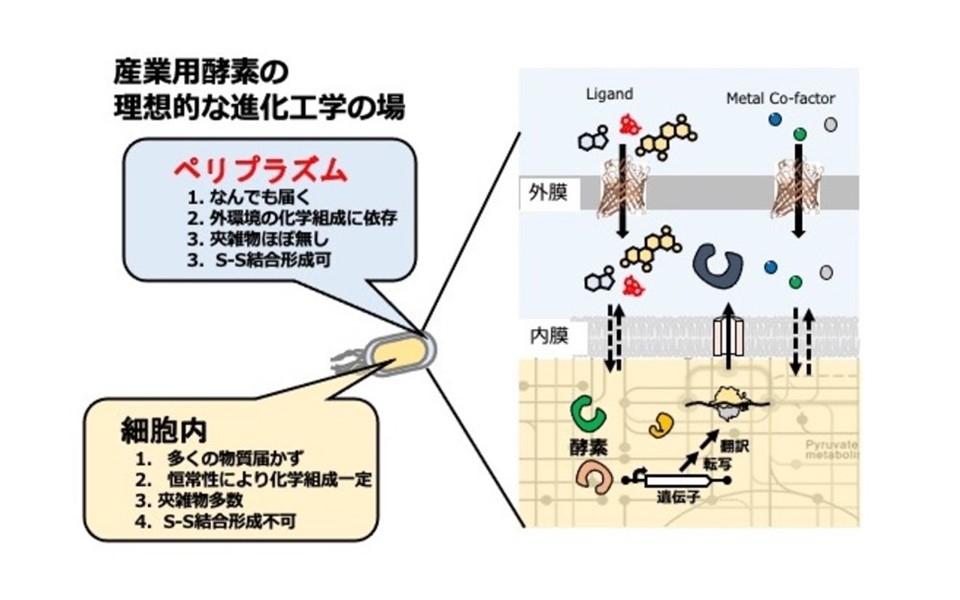

難発現・難機能選抜な産業用酵素を改良するための進化工学プラットフォームの開発 【用途例】診断・食品加工・洗剤などに使われる酵素の大腸菌発現と機能の迅速改良

産業用酵素の中には、生きた細胞を利用した進化分子工学スキームに適用できないものが多数存存在します。たとえば、❶生体構成分子を「分解」するプロテアーゼやリパーゼといった発現毒性のある酵素、❷還元的である細胞内では形成できないジスルフィド(S-S)結合を持つ酵素、❸細胞膜を通過しない、あるいは通過しても細胞内生理ネットワークとコンフリクトする化合物を基質とする酵素が挙げられます。本研究によって、進化工学の適応範囲をこれら難発現・難機能選抜酵素まで広げることで、多くの有用な産業用酵素の市場競争力を向上させる改良が可能になると期待されます。

詳細を見る

-

中赤外デュアル光コム光源による多成分ガス計測技術の開発 【用途例】非接触リモートでの計測が可能な多成分ガス計測装置

カーボンニュートラル・脱炭素社会の実現には、地球温暖化の原因物質の発生源を把握し適切な対策を組み合わせるとともに、工場エネルギー管理システムの最適化による省エネルギー化を進める必要があります。そのためには、センサーが不要な光による非接触リモートで簡便・小型な装置による多成分ガスの計測技術が求められています。

本研究では、中赤外域の光を高度に利用し、多成分・高速な計測が可能な中赤外デュアル光コム分光装置を簡便・小型な構成で開発し、非接触リモートでの多成分ガス計測技術の実現を目指します。本研究開発により、カーボンニュートラル・脱炭素社会の実現への貢献を目指します。詳細を見る

-

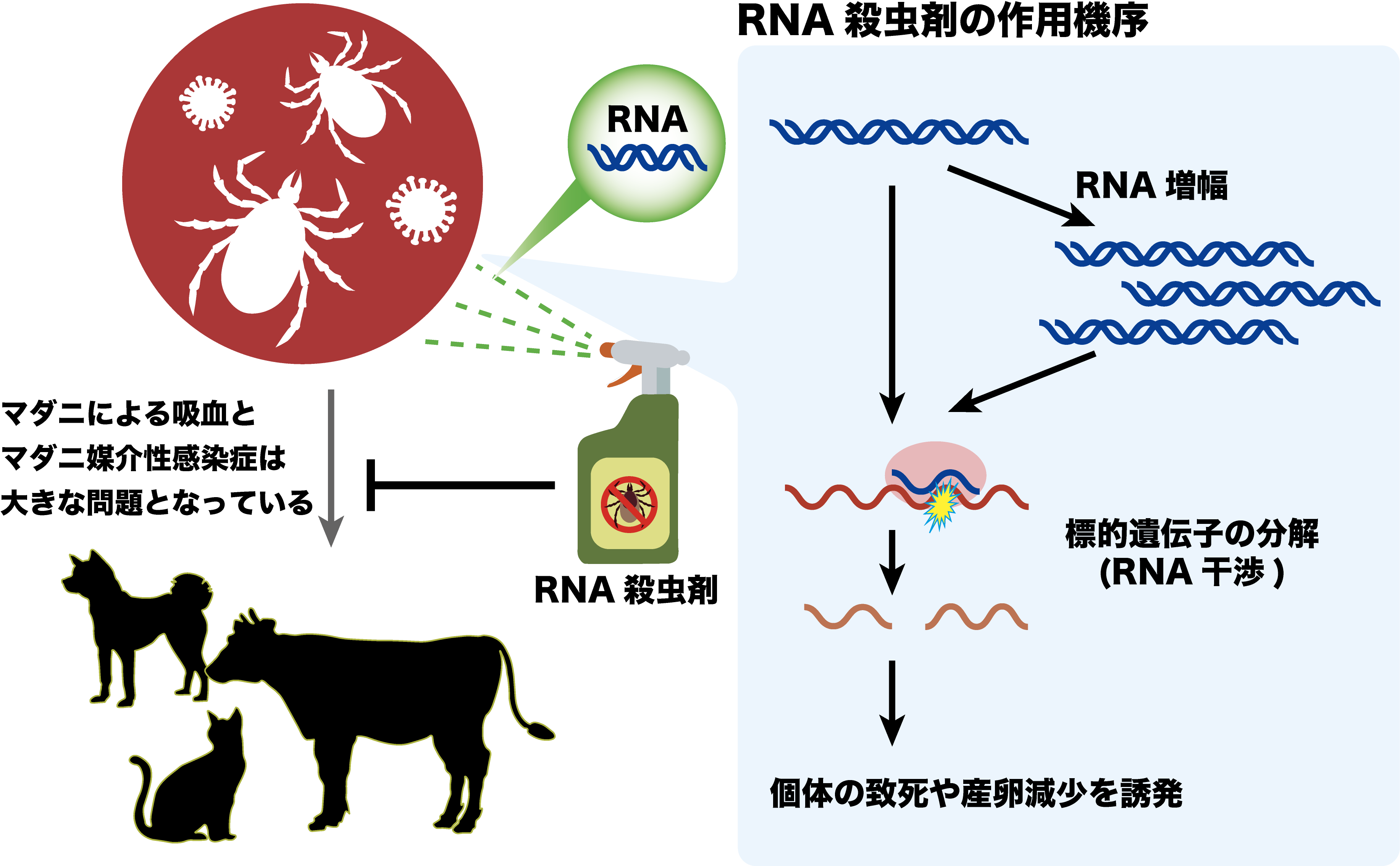

マダニの内在RNA干渉およびRNA増幅機構を利用したRNA殺虫剤の開発やバイオテクノロジーへの応用 【用途例】様々な病原体を媒介するマダニを制御するRNA殺虫剤

現在の害虫防除は化学農薬に依存していますが、環境への影響や耐性の獲得から、化学農薬の使用低減が目指されています。細胞のRNA干渉機構を利用したRNA農薬は、種ごとに標的配列が異なることから環境への影響が少ないと考えられています。本課題で細胞のRNA干渉機構を理解することで、効果的かつ抵抗性を獲得しにくい薬剤開発に貢献したいと考えています。RNA干渉機構は抗ウイルス機構として機能することから、ウイルス制御にも寄与できると考えられます。また、細胞、個体内で特定のRNAを増幅する機構の解明は、バイオテクノロジーへの応用も期待できます。

詳細を見る

-

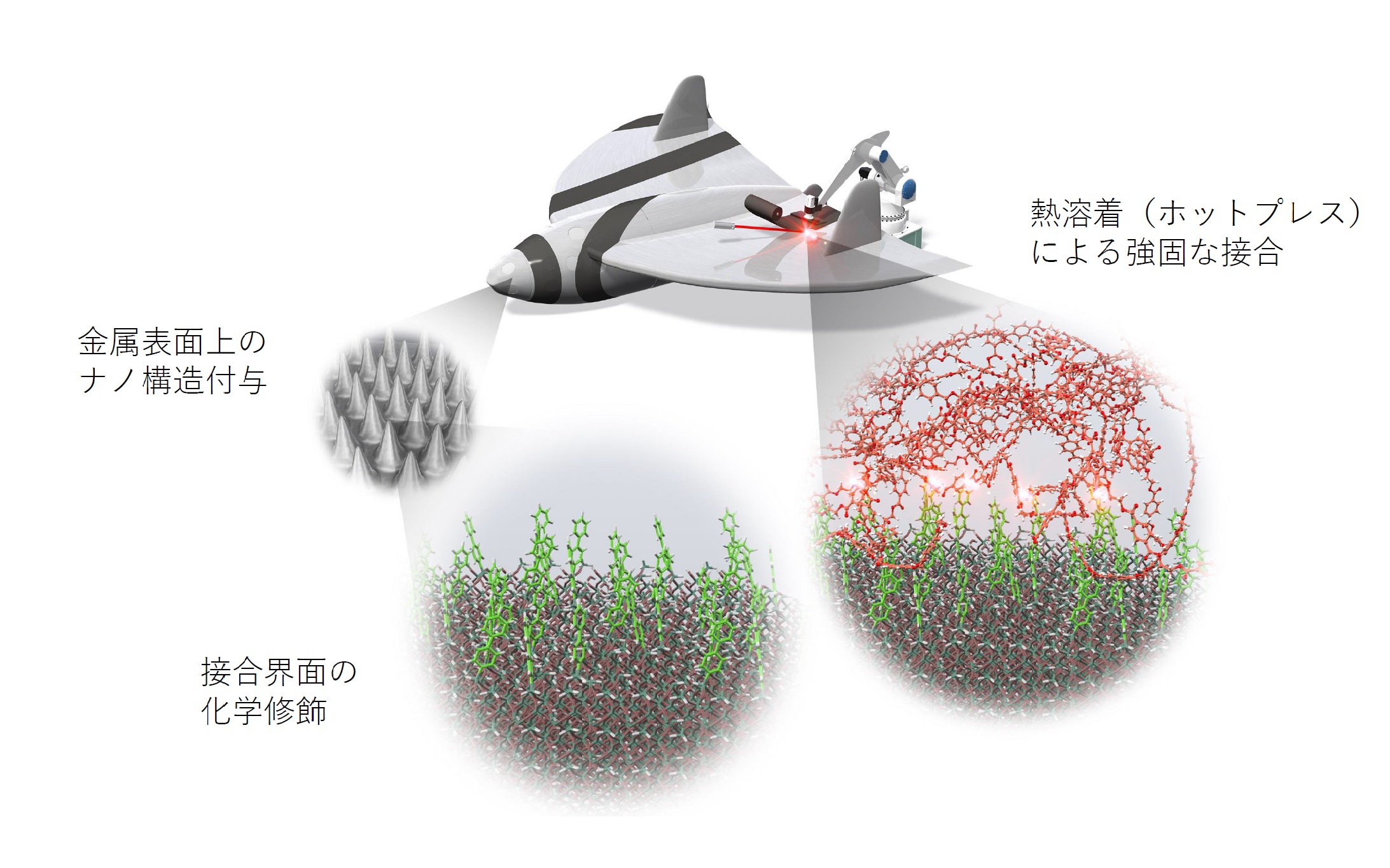

高強度・高靭性な熱可塑性CFRPと金属の異種接合及びそのプレス成形 【用途例】金属と熱可塑性CFRPのマルチマテリアル構造の実現及び軽量化

輸送機器分野をはじめとする機械構造物においては、軽量化に伴う燃費削減が喫緊の課題となっています。次世代航空機や空飛ぶ自動車などの構造部材には軽くて高強度、高靭性の素材が用いられます。生産性、リサイクル性の優れる熱可塑性CFRPは構造部材の候補の1つとなりますが、材料コストが高いためすべての金属材料と置き換わるのではなく、マルチマテリアル構造として用いられます。強固かつ信頼性の高い異種接合技術によって、機械構造材料の軽量化及びリサイクルに貢献します。

詳細を見る

-

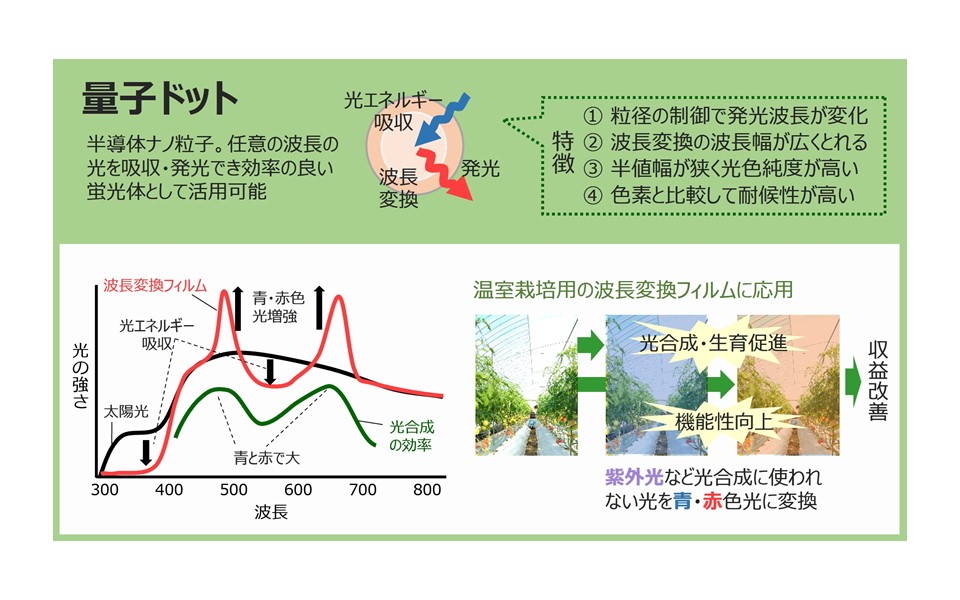

温室の収益性を向上するの量子ドット波長変換フィルム 【用途例】太陽光波長制御による農業生産技術の革新

植物の波長反応の知見は、LEDを活用した人工光型植物工場に応用されています。温室においても生育促進や形態制御、病害虫抑制などを目的としてLEDを用いた補光技術が提案されています。太陽光の波長を制御できる量子ドット波長変換フィルムの特徴を活かして、多面的に温室栽培の収益性を引き上げる研究を展開しています。

詳細を見る

-

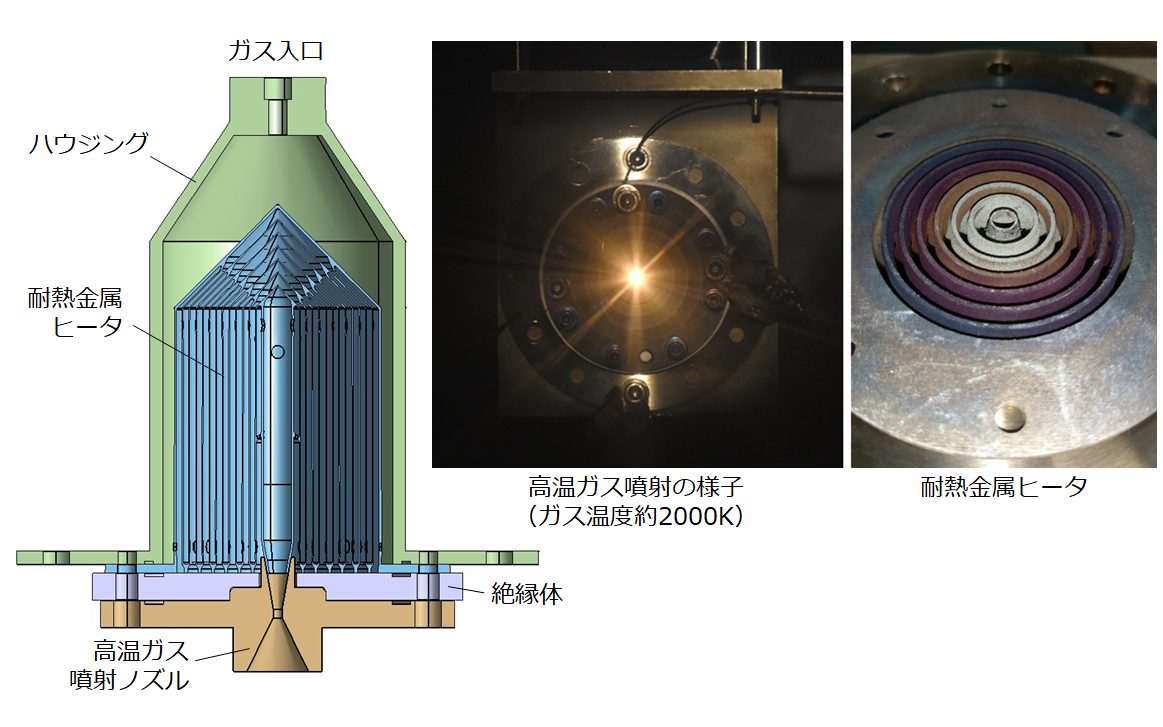

耐熱金属一体造形による低コスト・高効率電熱ヒータ:高温水素噴射による高性能宇宙推進機 【用途例】低コスト・高効率ヒータによる高温ガス源の宇宙・地上産業への応用

低燃費・大推力の特性は,燃料の節約による宇宙機の大幅な積載能力の向上と、目的地までの移動時間の短縮を実現します。宇宙推進の燃料には、これまで強い毒性を持つヒドラジンと呼ばれるものや、極めて希少かつ高価なキセノンといった特殊なものが用いられてきました。水素の燃料としての採用は、無毒・低コストのみならず、将来的に月面で採取した水から得た水素を宇宙空間で補給する新たな宇宙輸送システムの実現にも貢献します。これにより、あらゆるものを地上から運んできたこれまでの宇宙輸送の概念を刷新することができます。水素以外にも種々の流体を燃料として利用でき、メタンなども利用可能です。

詳細を見る

-

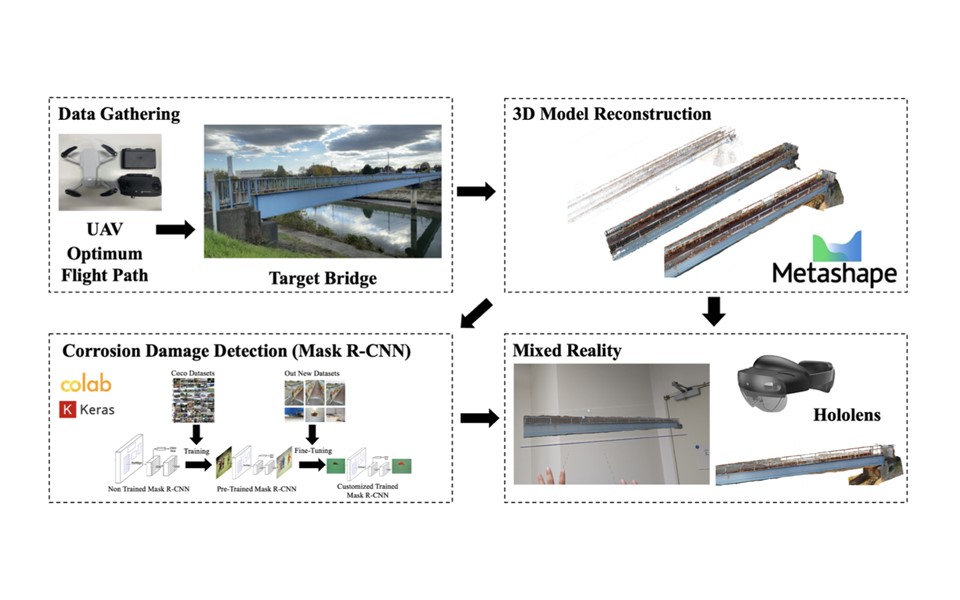

橋梁点検の自動化のためのUAV撮影と3D損傷認識手法の開発 【用途例】UAV撮影とAI損傷認識を活用してインフラ維持管理のDX

本研究では、UAV点検から損傷の認識そしてその可視化が全て自動的に行い、橋梁の維持管理を擬似バーチャル空間で行うことができるシステムの構築である。本研究のVisionとして

(1) 橋梁構造物のUAV自律制御により3次元モデルの構築および損傷認識に両方適応できる写真を自動的に行う。

(2) UAVより撮影された写真から、ピクセルレベルで損傷をで認識(AI)する。

(3) 静止画像から3次元モデルを構築するSfMを用いて、撮影された写真を橋梁構造の3Dモデル構築し、損傷を3次元モデルにマークする。詳細を見る

-

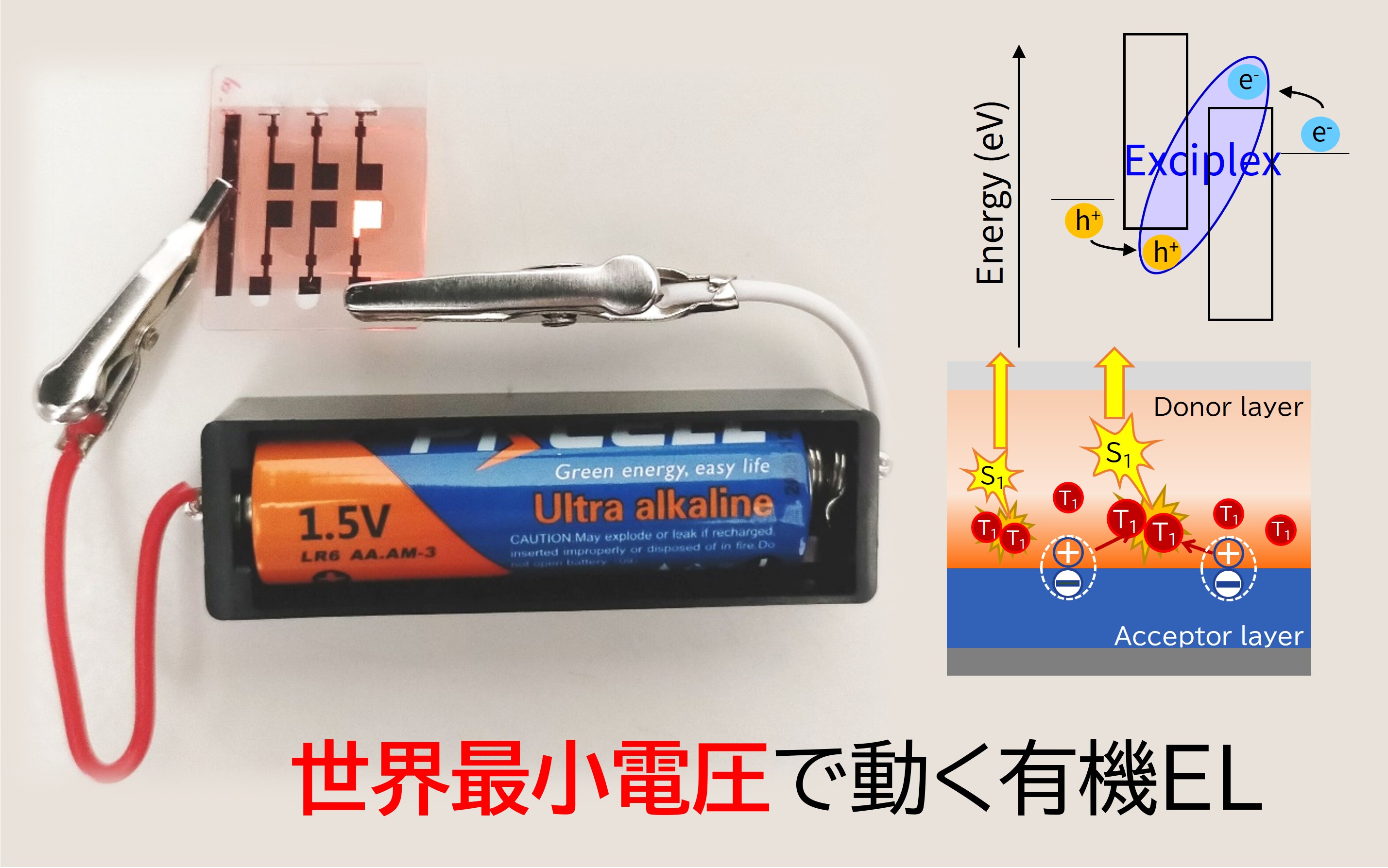

”光るデバイス”を省エネ化する、乾電池で動く有機ELの開発 【用途例】省エネルギーな白色発光デバイスへ貢献

従来デバイスに対して駆動電圧を半減であるため、RGB単色素子をいずれも低電圧で駆動できます。実用的なデバイスとしてタンデム型などへ転用した際も低電圧化の利点が大きく働く。加えて、励起子拡散を利用することで、単素子による白色発光デバイスを目指しています。これにより乾電池で駆動可能な白色光源への応用へチャレンジします。

詳細を見る

-

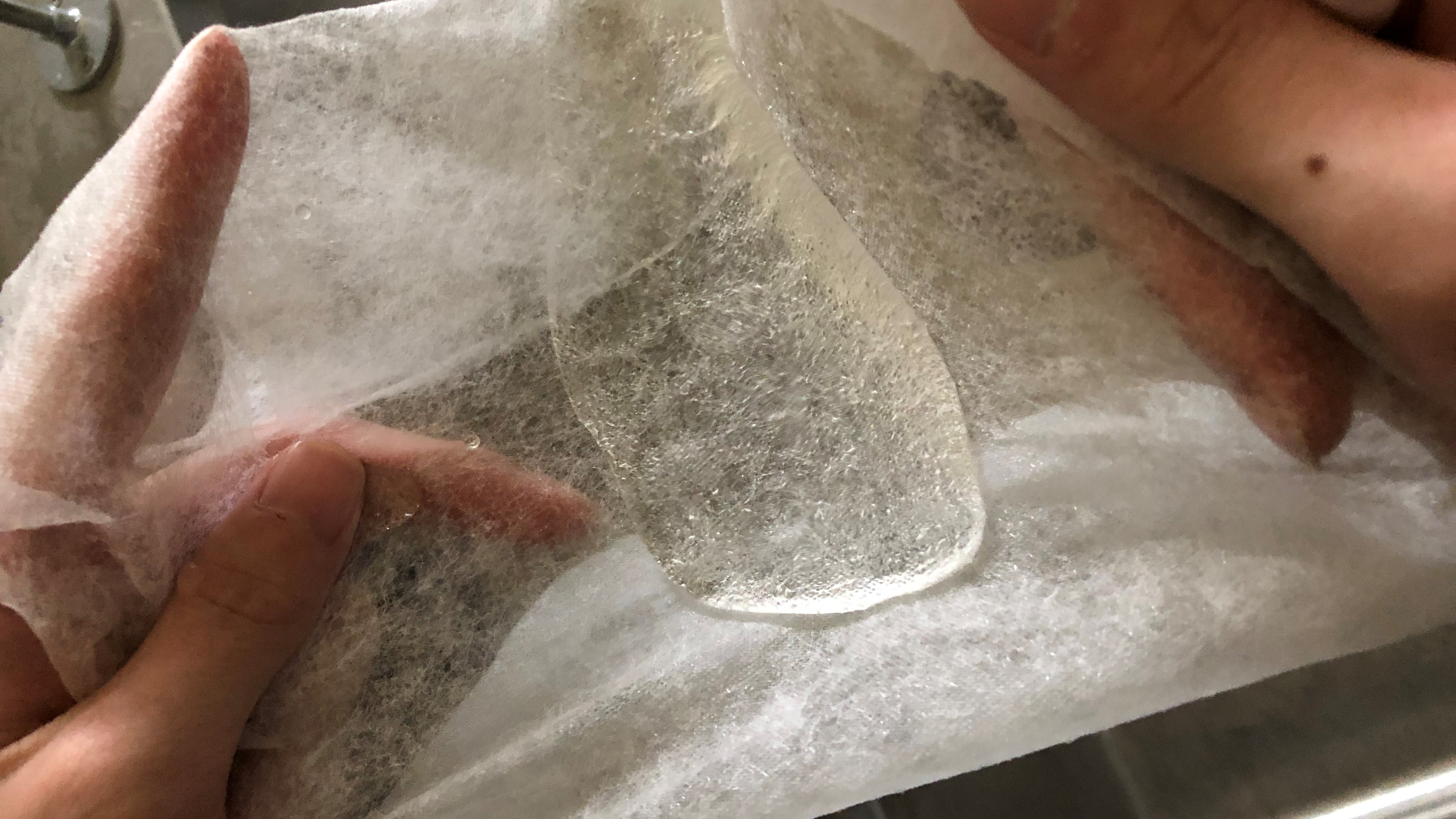

異径混繊複合紡糸技術による新規メルトブロー不織布開発のスマート化 【用途例】特殊ノズルを用いることによる混繊不織布の生産ラインの1本化、および混繊による新規特性付与

本研究では、MB法にて現在流通しているオレフィン系樹脂のひとつであるポリプロピレンに対して、耐熱性樹脂であるポリカーボネートを混繊させることによって不織布の低熱収縮性の向上が示されました。図に示すように熱処理前後で混繊不織布はほぼ形状が変わらず高い寸法安定性が確認されました。このように従来の単成分不織布には見られなかった新規特性を混繊によって実現することが可能です。ポリカーボネートに限らず、付与させたい特性のニーズに合わせて樹脂を変更することも可能であり、多岐にわたる特性を保持した新たな不織布の開発が期待されます。

詳細を見る

-

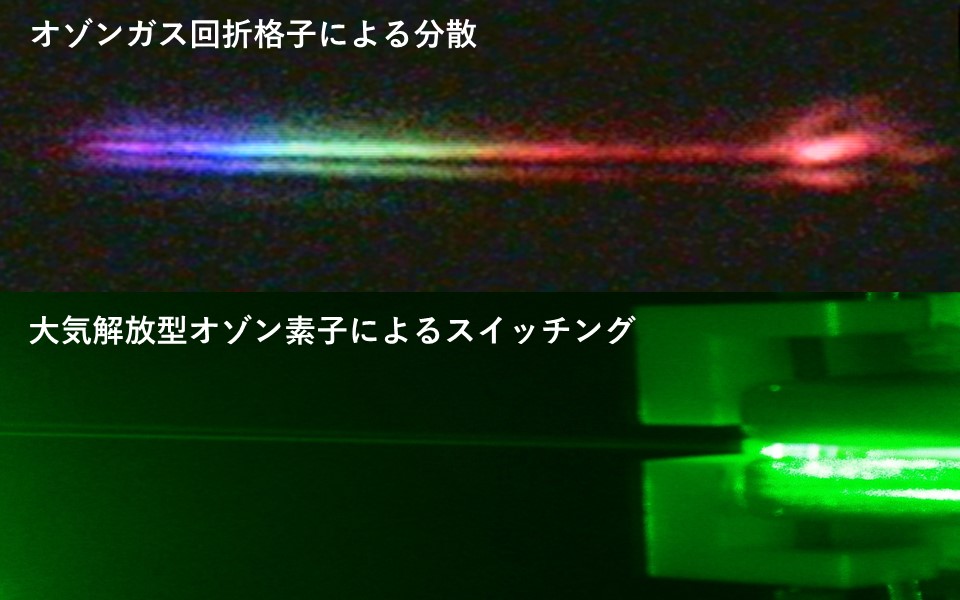

産業用高出力レーザーのための超高耐力・メンテナンスフリーな新型ガス光学システムの開発 【用途例】紫外レーザーで書き込むガス光学素子で、ダメージ知らずのレーザーシステム開発へ

高出力レーザーシステムが大型化する要因には、素子破壊を回避するために光学素子が大きくなってしまうこと、増幅器を通過する度に歪んでしまうレーザー波面を修正するための空間フィルターが必要になることなどが挙げられます。本研究の取り組みの1つとして、オゾンガスを媒質としたレーザー波面クリーナー素子に置き換え、システム全体として1/2以下の小型化を目指します。2つめの取り組みとして、レーザー加工や表面処理を行う際に回避できない課題とされている、加工対象物からの飛散物(デブリ)が集光レンズへ付着し、メンテナンスや交換を必要となってしまう問題を、根本的に解決する集光光学システムを開発します。

詳細を見る

-

製品に合わせた新しい発酵バイオものづくり 【用途例】バイオマス原料から様々な有用化合物をつくることができます

発酵やバイオものづくりの技術は、製品やプロセスに合わせて応用でき、食品(アミノ酸や発酵調味料)、化学(溶媒・有機酸)、素材(バイオプラスチック・樹脂原料)、医薬(中間体や機能性分子)など幅広い分野で活用可能です。化学プロセスをすべて置き換えるのではなく、必要な部分を補完することで、環境負荷の低減や原料の安定供給に貢献します。カーボンニュートラルや持続可能性にも直結し、次世代の製造戦略の一環として導入できます。

詳細を見る

-

養薬剤抵抗性を生じない、高電圧インパルスを用いた新たなワクモ殺虫技術の構築 【用途例】高電圧インパルス印加によるワクモの電撃殺虫

わが国における採卵養鶏事業は、高度に集約・システム化された生産体制によって「ワクモ」が通年繁殖し、その経済的被害は近年増大しています。その防除方法として殺ダニ剤が使用されてきましたが、発育環境が極めて短いことから近年、薬剤抵抗性を持つワクモが出現し、対策に苦慮しているのが現状です。そこで本研究では、高電圧インパルス印加によるワクモの殺虫メカニズムを解明、その特性を活かしたワクモ誘引型リアクタを開発し、薬剤抵抗性を持つワクモに対し、殺虫効率90%以上の技術を構築することを目的として研究を行っています。

詳細を見る