SEEDS

研究シーズ一覧

シーズを検索

-

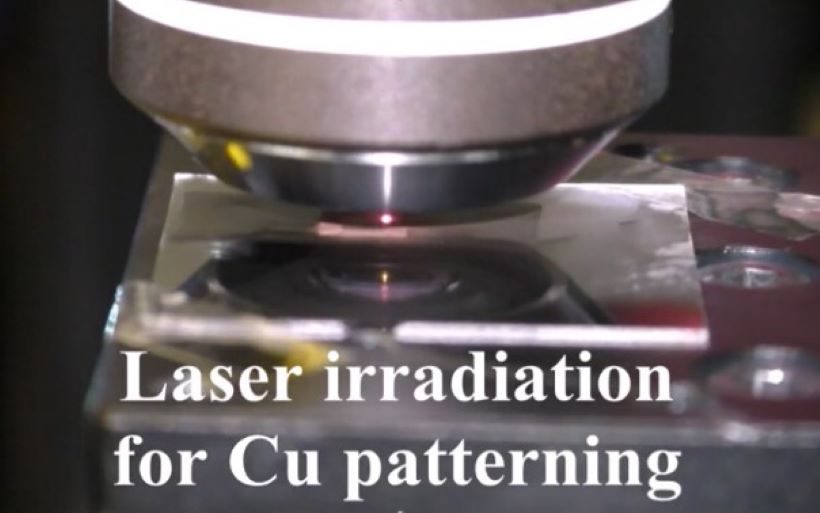

機能性材料の真空フリー低温レーザ印刷技術の開発とデバイス試作 【用途例】真空フリー低温プロセスによるレーザ印刷技術を開発し、デバイス試作へ貢献

レーザパルスを用いた局所加熱を利用することによって、真空フリーでも大気中酸素による酸化の影響を抑制したレーザ印刷技術を開発します。局所加熱により、金属化プロセスにおいてデバイス全体を加熱する必要ががなくなるため、低耐熱性のフレキシブル基板へも印刷可能です。金属や金属酸化物など各種機能性材料を印刷を実現し、各種デバイスの簡易試作の実現へ貢献します。

詳細を見る

-

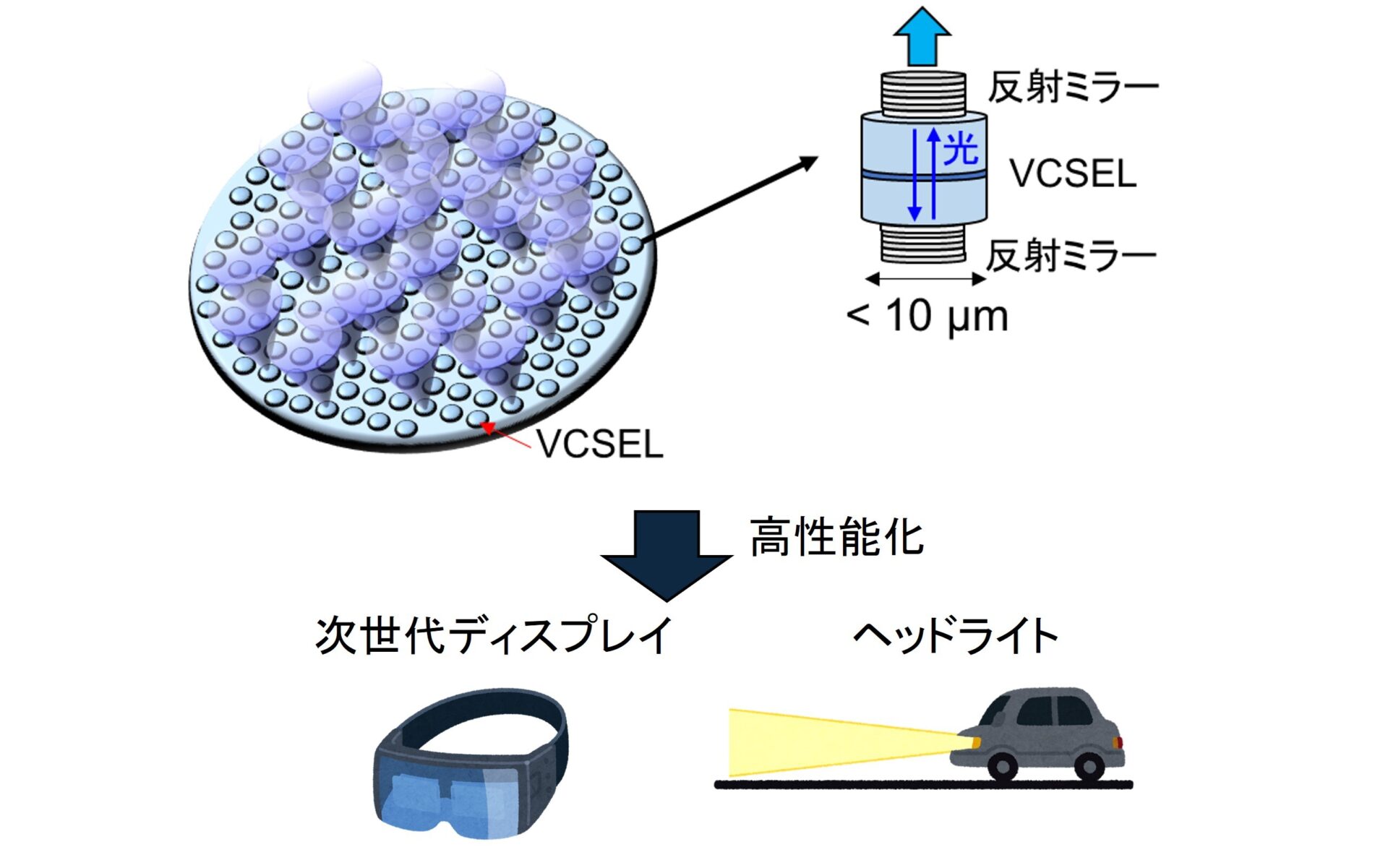

高純度GaN基板を活用した高効率青色面発光レーザーの実現 【用途例】地球を傷つけない次世代光源の実現

次世代の照明・ディスプレイ光源とであるレーザー・ディスプレイの市場は年々成長しており、2027年には1兆円を超えると予測されています。一方で、超スマート社会や脱炭素社会の実現には、照明やディスプレイの低消費電力化が求められています。次世代の照明・ディスプレイ光源として固体光源である半導体レーザーが期待されています。本研究では、半導体レーザーの中でも小型化・低消費電力化・二次元アレイ化が可能な面発光レーザーに着目し、人々の生活をより豊かにするために高効率な青色面発光レーザーの実現を目指します。

詳細を見る

-

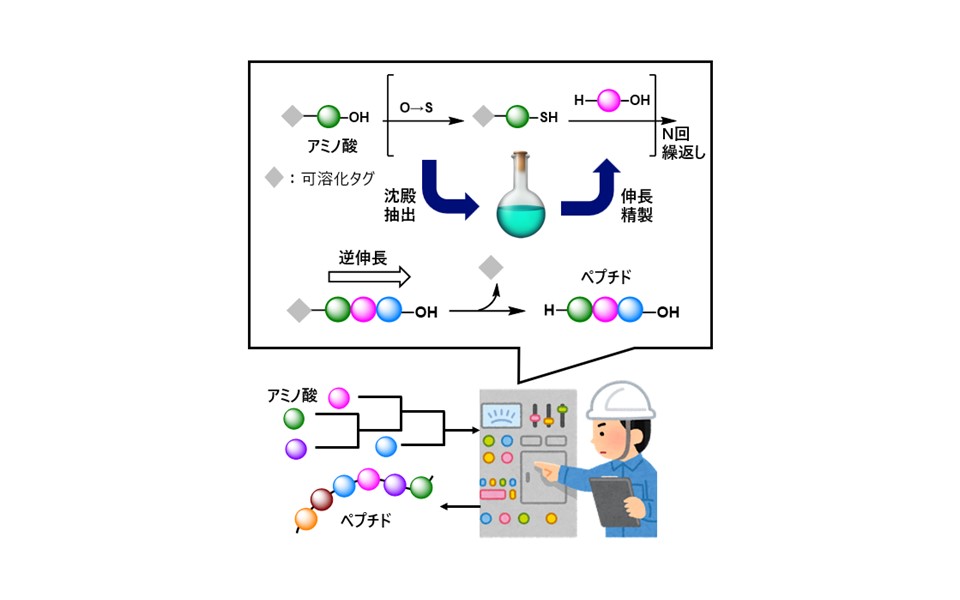

コストと廃棄物を抑えたペプチドの大量合成システム 【用途例】自動合成システムの製造・販売

ペプチド素材の社会実装例は、医薬品を除くとごく少ない。これは化学合成による供給性の悪さ(高コスト・多量の廃棄物・少量合成のみ)に起因している。①逆方向にペプチドを伸ばす ②有機溶媒への「可溶化タグ」を導入 ③フロー合成技術との融合 を取り入れた、新規ペプチド自動合成システムを実現することによってこの課題を解決し、医薬用外にまでおよぶペプチド素材の社会実装と、新たな市場開拓を促したい。

詳細を見る

-

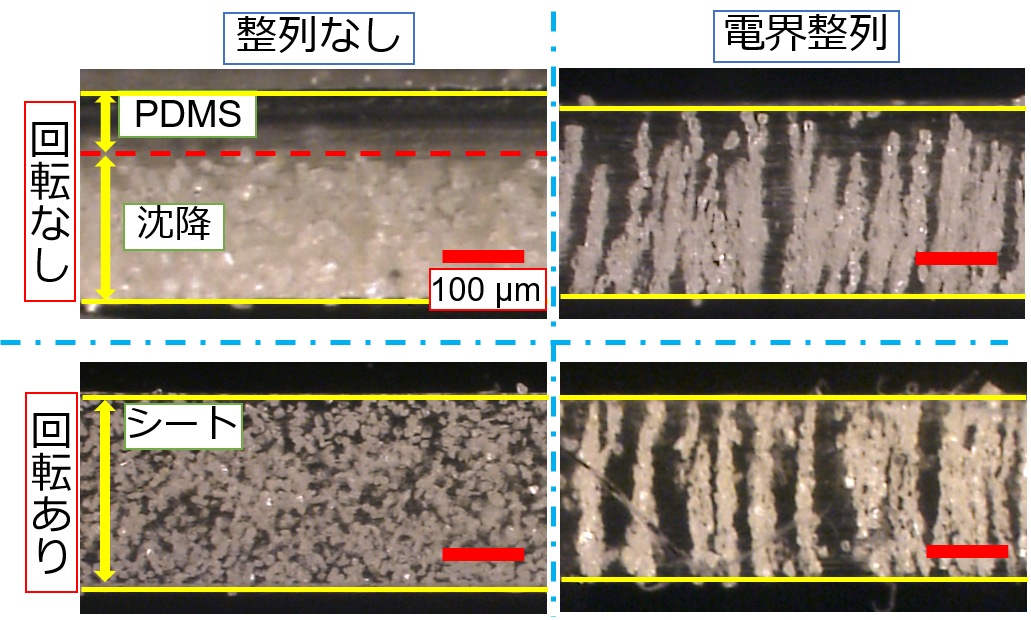

フィラーが整列した放熱複合材料のための回転電極電界整列技術 【用途例】放熱シートの高付加価値化を実現します

電子デバイスなどの小型化・高集積化に伴い、サーマルマネジメントの重要性が増してきています。放熱部材のうち、熱抵抗の半分に相当する放熱シートは、熱伝導性フィラーと樹脂の複合材料ですが、現状では、必要性能である柔軟性・密着性と熱伝導率の両立が困難でした。本技術により、この両立を実現することを目標とします。

詳細を見る

-

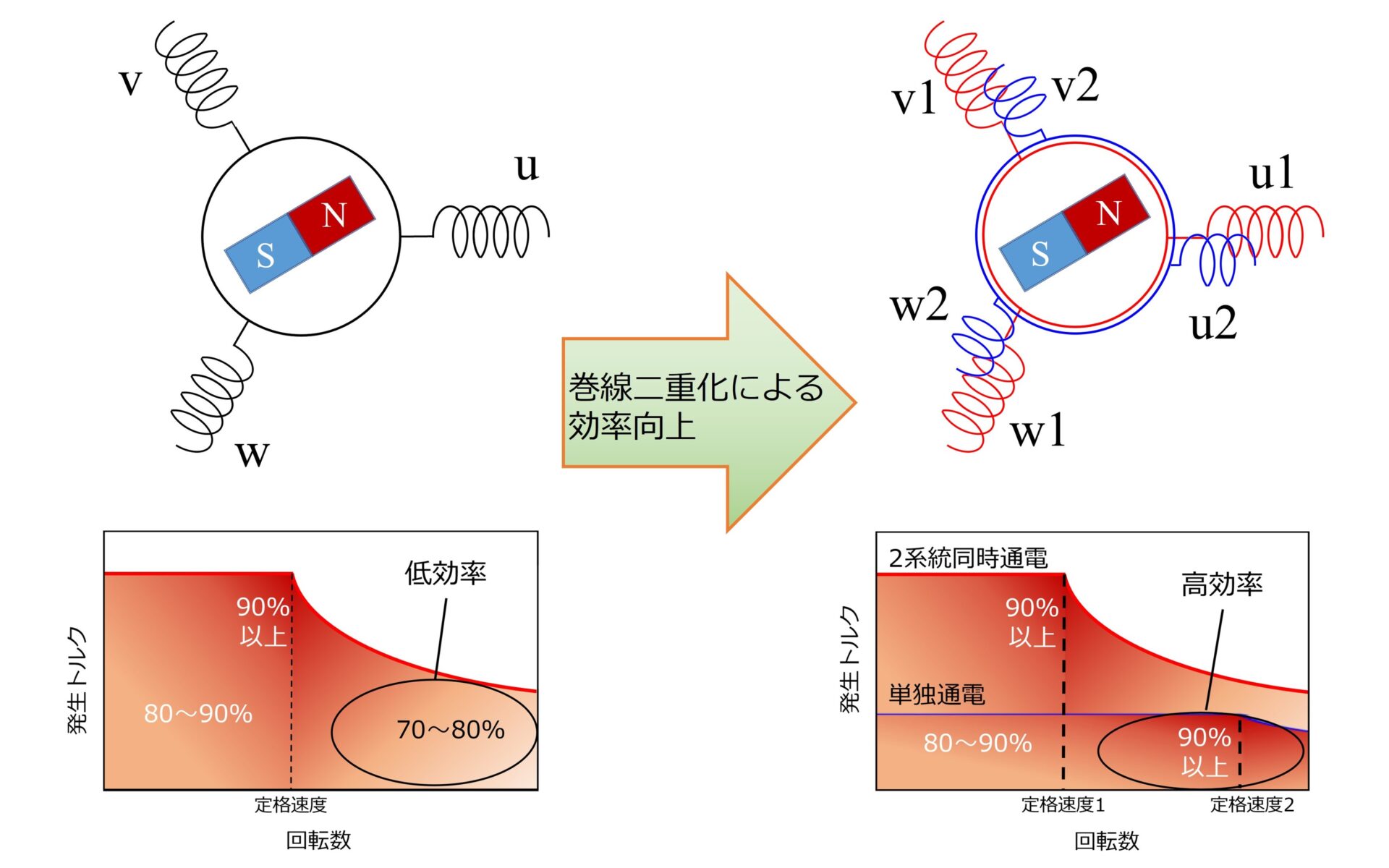

高効率な電気自動車を実現するモータとその駆動技術の開発 【用途例】二重巻線モータの適用例

世界的な電動化シフトを背景に、我が国では2030年までにEV・HEVシェアを20~30%に、また2035年までに新車販売における電動車(HEVを含む)の販売を100%にするとの方針を打ち出している。この実現には、現行の電気自動車の課題である航続距離の向上やモータの効率化が求められます。二重巻線モータは従来モータ以上の効率が期待されており、特に高速回転時の効率に優れています。広範囲の駆動が求められる電気自動車には好適なモータであり、本モータの実用化を目指した駆動制御技術を開発しています。

詳細を見る

-

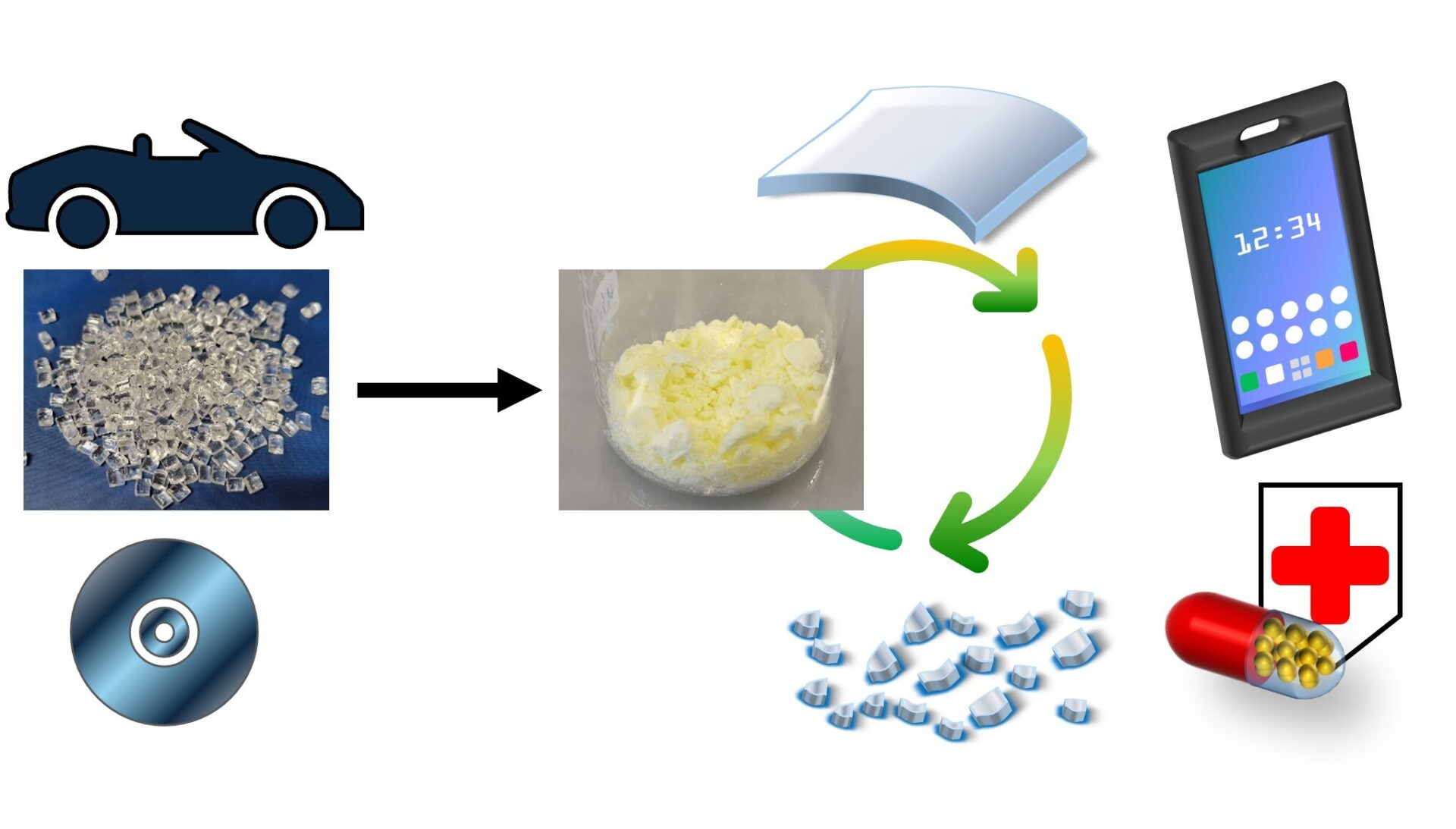

廃エンプラを分解性ポリマーに変換:既存プラの代替材料からバイオマテリアルまで幅広い用途展開が期待 【用途例】エンプラ廃棄物のアップサイクルを提案します

プラスチック産業では、海洋プラスチックごみ問題と二酸化炭素排出抑制のための化石資源利用の見直しが課題です。世界のプラスチック使用量 は4.6億トン(2019年OECD調べ)とされ、今後も増加の一途をたどると予想されています。持続可能な社会の実現に向けて、すべてのプラスチックをリサイクルやアップサイクルの対象にして完全な循環システムを構築するとともに、循環可能な材料やバイオベース原料への置き換えも検討する必要があります。

詳細を見る

-

明所・暗所の両方で視認性の高い情報掲示を可能とする電気化学表示デバイスとその発光材料の簡便な製造法 【用途例】明所・暗所の両方で視認性の高い情報掲示を可能とする電気化学表示デバイスとその発光材料の簡便な製造法

近年、公共情報や緊急時の情報表示など、昼夜問わない情報掲示板が求められており、その視認性の向上と省エネルギー化が課題となっている。本研究のVisionとして、これらを解決しうる、反射と発光表示を選択できるデュアルモード表示デバイスの実現によって、安心・安全な社会や低消費エネルギー化に貢献したい。

本研究では「単一デバイスで反射・発光の両方を選択して利用可能な電気化学デュアルモード表示デバイスの作製」と、「革新的表示デバイスを実現させるための電気化学光機能性材料の開発」によってVisionの実現を目指す。詳細を見る

-

バイオマスの高付加価値化を実現するゼロエミッション触媒技術の開発 【用途例】医農薬中間体・原薬の製造プロセス

クリーンエネルギーの利用により反応活性種を廃棄物ゼロで生成する触媒技術と、生成した活性種の高い反応性を自在に制御する触媒技術を併せて開発する。不要なモノを作らず、欲しいモノだけを選択的に作る精密有機合成をバイオマスの変換に適用し、医農薬中間体などの高付加価値化合物を低環境負荷で実現しカーボンニュートラルを達成する。

詳細を見る

-

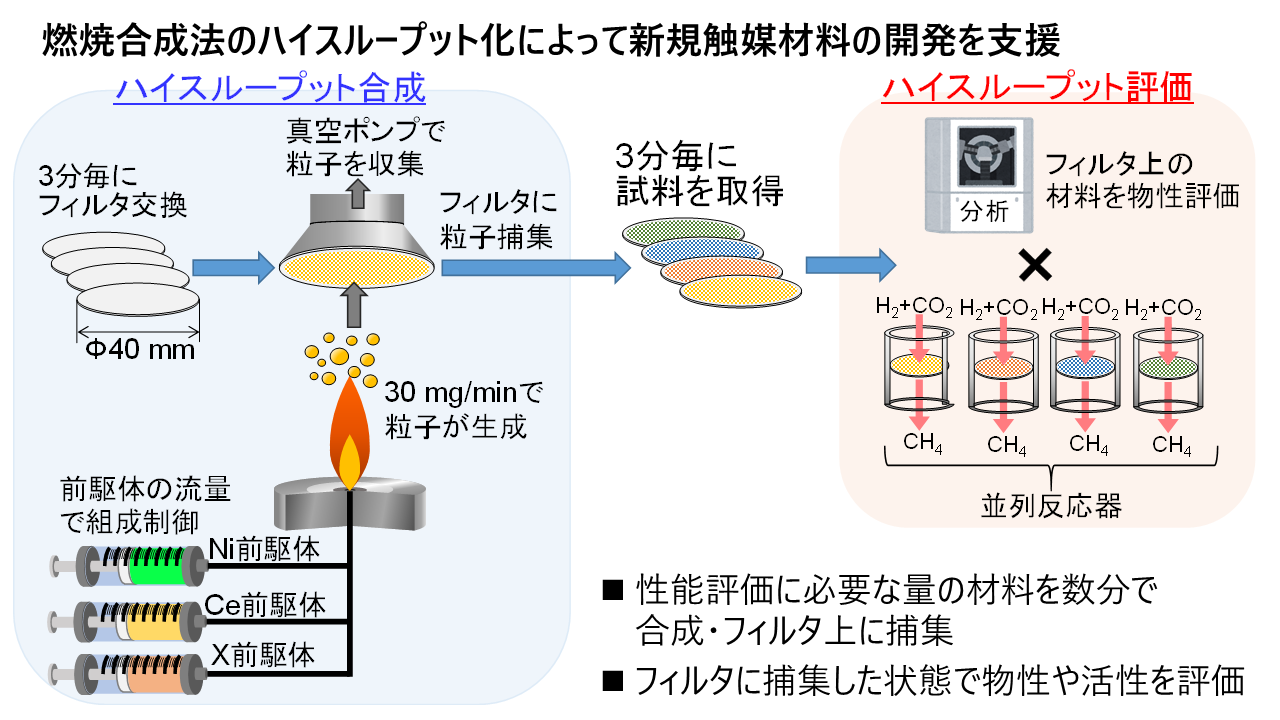

火炎噴霧熱分解法を利用したハイスループットスクリーニングナノ粒子合成技術の開発 【用途例】火炎噴霧熱分解法によって新規材料を開発

CO2メタン化反応は、再生可能エネルギーから得られる水素のキャリアとして注目されています。本反応では排ガス等に含まれるCO2を原料として利用することが想定されます。そのため、CO2源に含まれる様々な夾雑物に対応可能なテーラーメイドの触媒を迅速に開発することが求められます。そこで本研究では、高活性なCO2メタン化触媒を合成可能な火炎噴霧熱分解法を利用して、ハイスループット合成法を確立することで、迅速なテーラーメイド触媒の開発を実現します。

詳細を見る

-

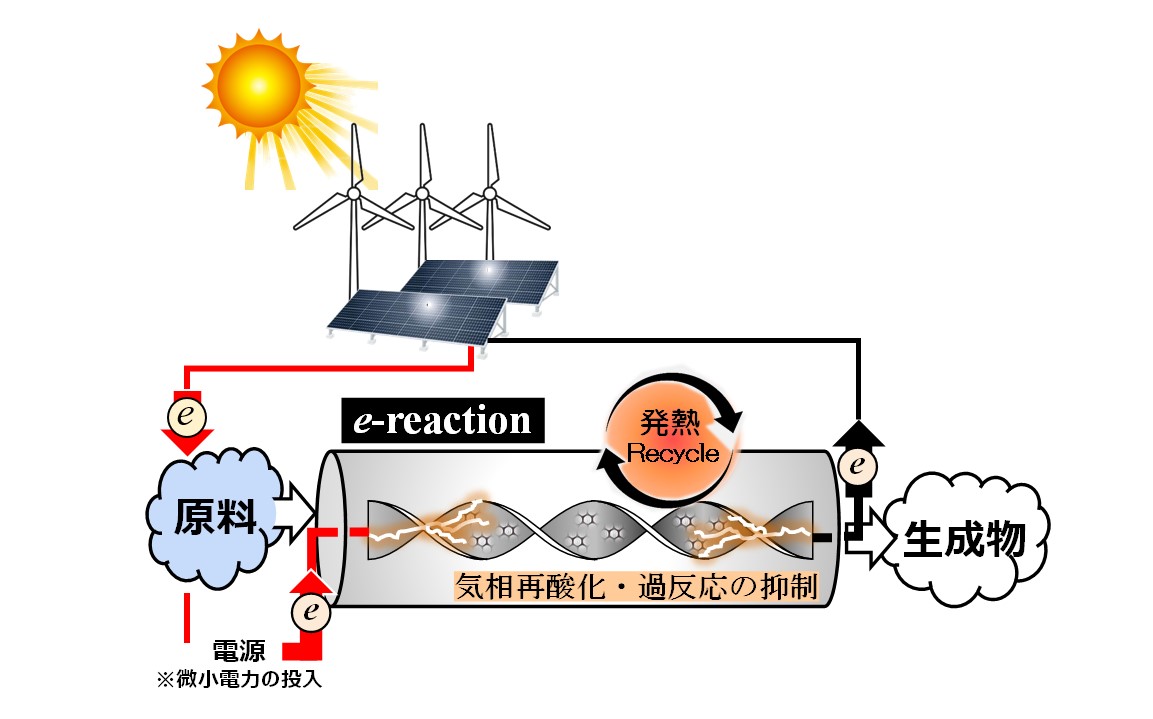

高効率なe-reactionで実現するカーボンニュートラルなCO2変換場の創製 【用途例】CO2削減と資源創出を同時に目指す産業プロセス

産業プロセスから排出されるCO2を効率的に処理する革新技術を開発する。従来のCO2分離・濃縮プロセスを簡略化し、空気成分が混在したままのCO2を直接処理することで、CO2吸収塔や貯留タンクを不要にし、設備や運転コストを大幅に削減する。これを、外部加熱を必要としないauto-methanationと、再生可能エネルギーを活用したe-Reactionプロセスによって達成し、カーボンニュートラル化を加速させる。環境負荷を減らし、有価資源を創出するこの技術で、持続可能な社会の実現を目指す。

詳細を見る

-

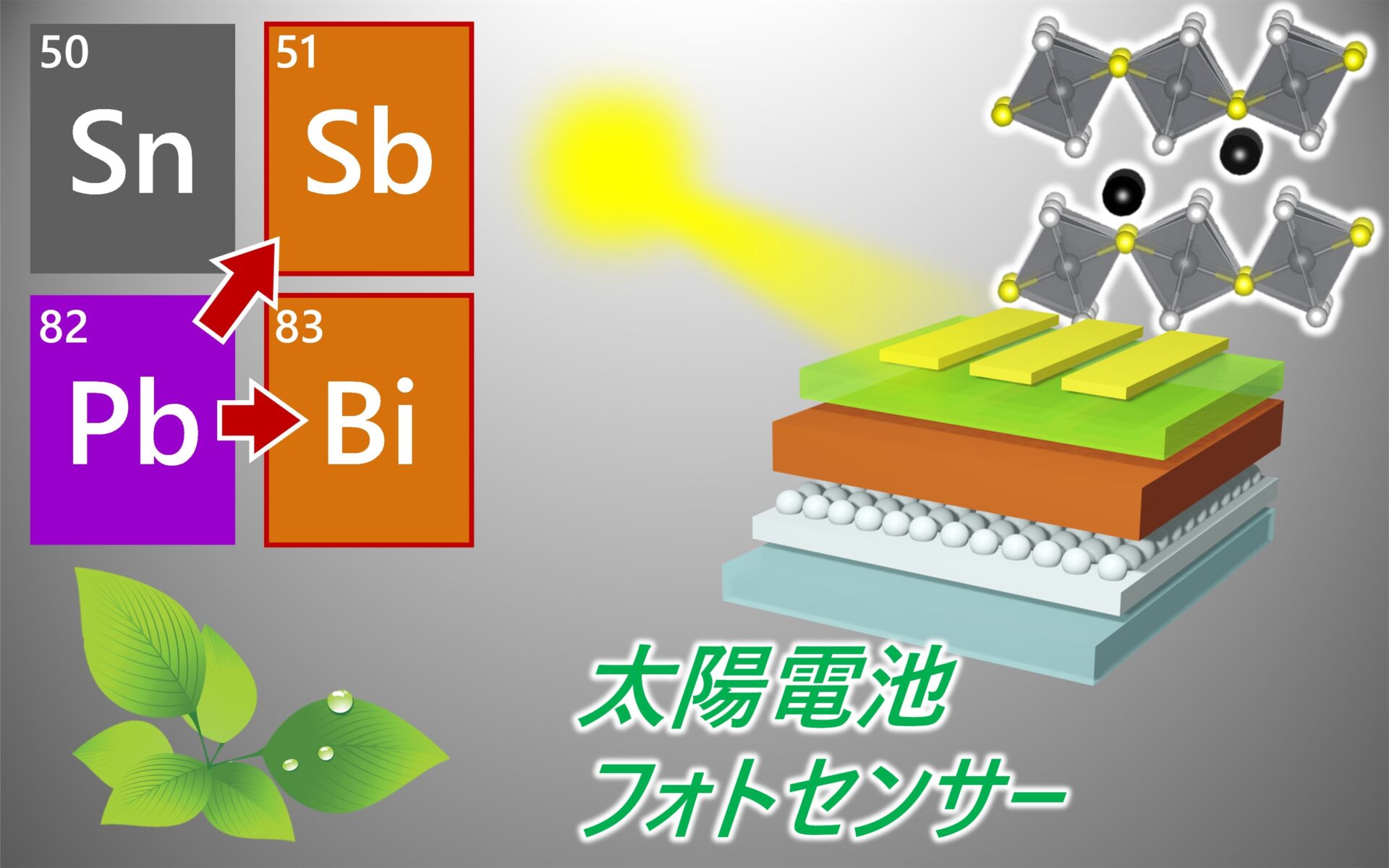

安価・低毒・ユニークな機能を持つ非鉛光電変換材料の開発 【用途例】塗布型太陽電池、光検出器

ペロブスカイト太陽電池の性能向上は目覚ましい一方で、有毒な鉛を含み、かつ水に溶け出しやすいといった問題があります。ペロブスカイト太陽電池と同様に塗布プロセス可能・フレキシブルな有機太陽電池も有力ですが、合成の都合上高価になりやすいことや酸素耐性の問題があります。これらの問題に対応するため、塗布プロセスで作製可能なビスマス(Bi)・アンチモン(Sb)系光電変換材料を開発することで、身近なデッドスペースを利用した光電変換の新市場開拓を目指します。また、提案者が独自開発した『波長センシング』可能な光電変換デバイスにより、エネルギー変換だけでなく光・イメージセンシング業界にも革新を起こします。

詳細を見る

-

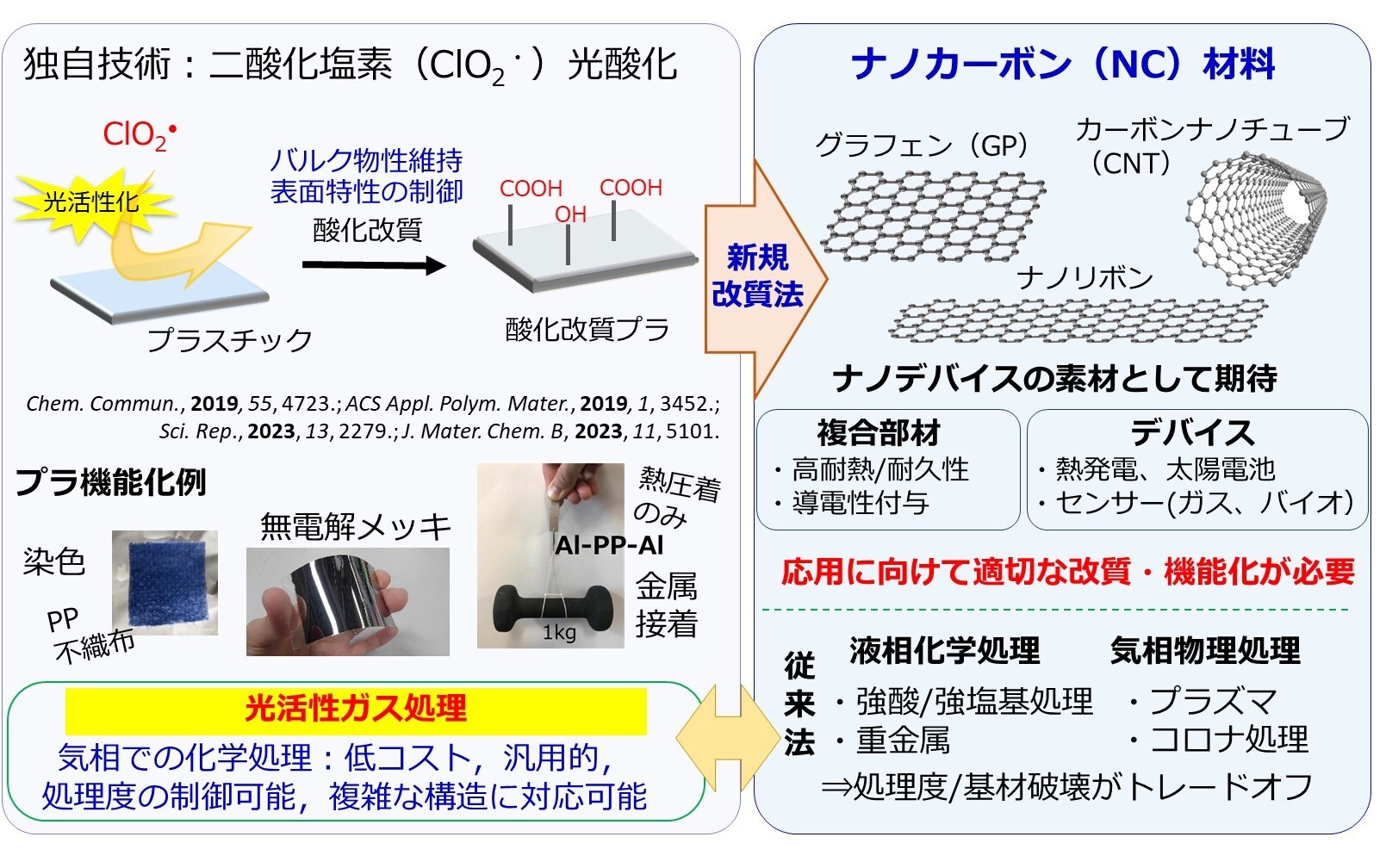

光活性化ガス処理による基板上炭素材料の機能化 【用途例】生体分子の直接固定化による機能性ナノ炭素材料の開発

グラフェンに代表される炭素材料は成長著しい分野であり、様々な応用に向けた機能化が求められている。一方で、適切な機能化法(改質法)に乏しく多様な機能化に至っていない。これに対し、光活性化ガスを用いた独自の材料改質・機能化技術を用いることで、目的の用途に応じた適切な官能基化(機能化)を達成し、様々な応用用途を実現する。一例として、基板上のグラフェンを改質し、生体分子を直接的に共有結合で固定化することによる安定で再現性に優れた高精度バイオセンサーの開発に取り組む。

詳細を見る

-

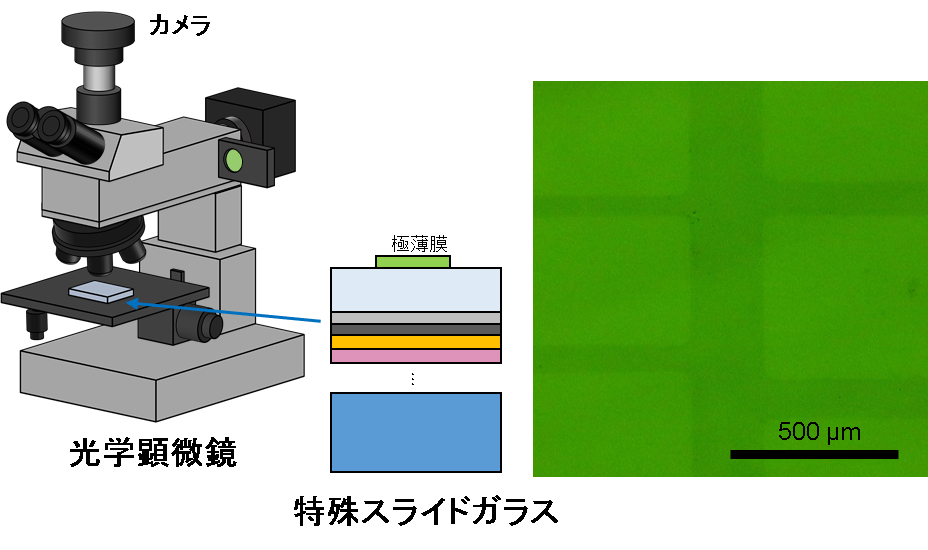

原子レベルの観察を光学顕微鏡で行うためのスライドガラスの開発 【用途例】ガラス表面での物理的・化学的変化をカメラで観測

現在、あらゆる分野の先端技術開発にナノ計測技術が必要とされていますが、従来のナノ計測法はX線や電子線を用いた手法で、測定や解析に時間がかかる問題がありました。本研究では、一般的な光学顕微鏡とデジタルカメラを用いて、気軽に原子レベルの観察ができる、特殊なスライドガラスを開発します。測定は簡単ですが、作製は困難なスライドガラスを販売することを想定しています。

詳細を見る

-

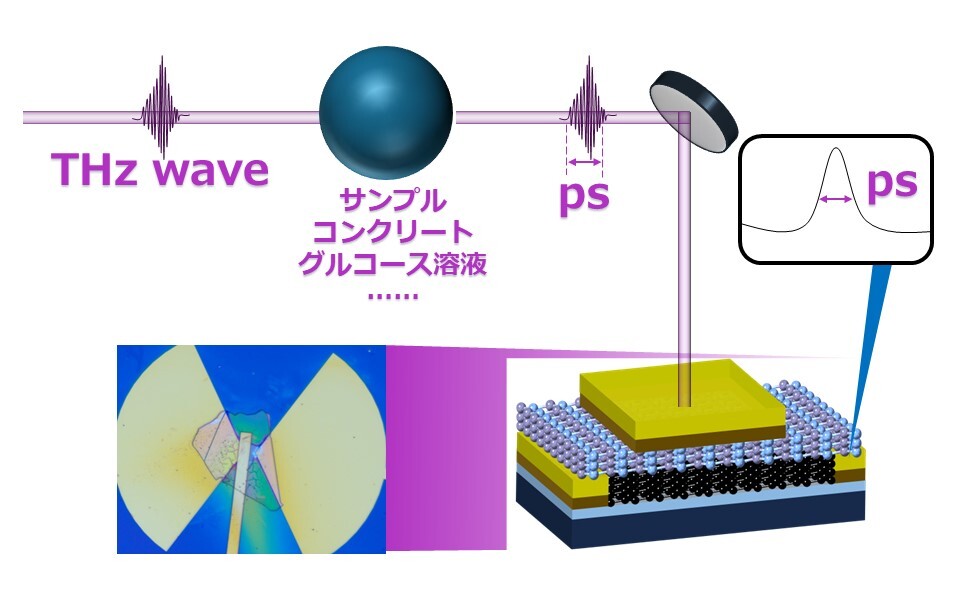

二次元材料積層構造による超高速テラヘルツ検出器の創出 【用途例】B5G無線通信に応用できる高周波受信機

非破壊検査とは、「物を壊さずに」その内部と表面の傷あるいは劣化の状況を調べ出す検査技術のことである。日本での非破壊検査の市場規模は、機器の販売に検査サービス市場を加えると 3000 億円超といわれている [日本非破壊検査工業会,非破壊検査業の動向]。東日本大震災以来、国内のインフラ老朽化問題が重要視されていると共に、トンネル、橋梁における鉄骨構造から、電線被覆材までのインフラ部品の非破壊検査に適する機器のニーズは増加の一途を辿っている。

詳細を見る

-

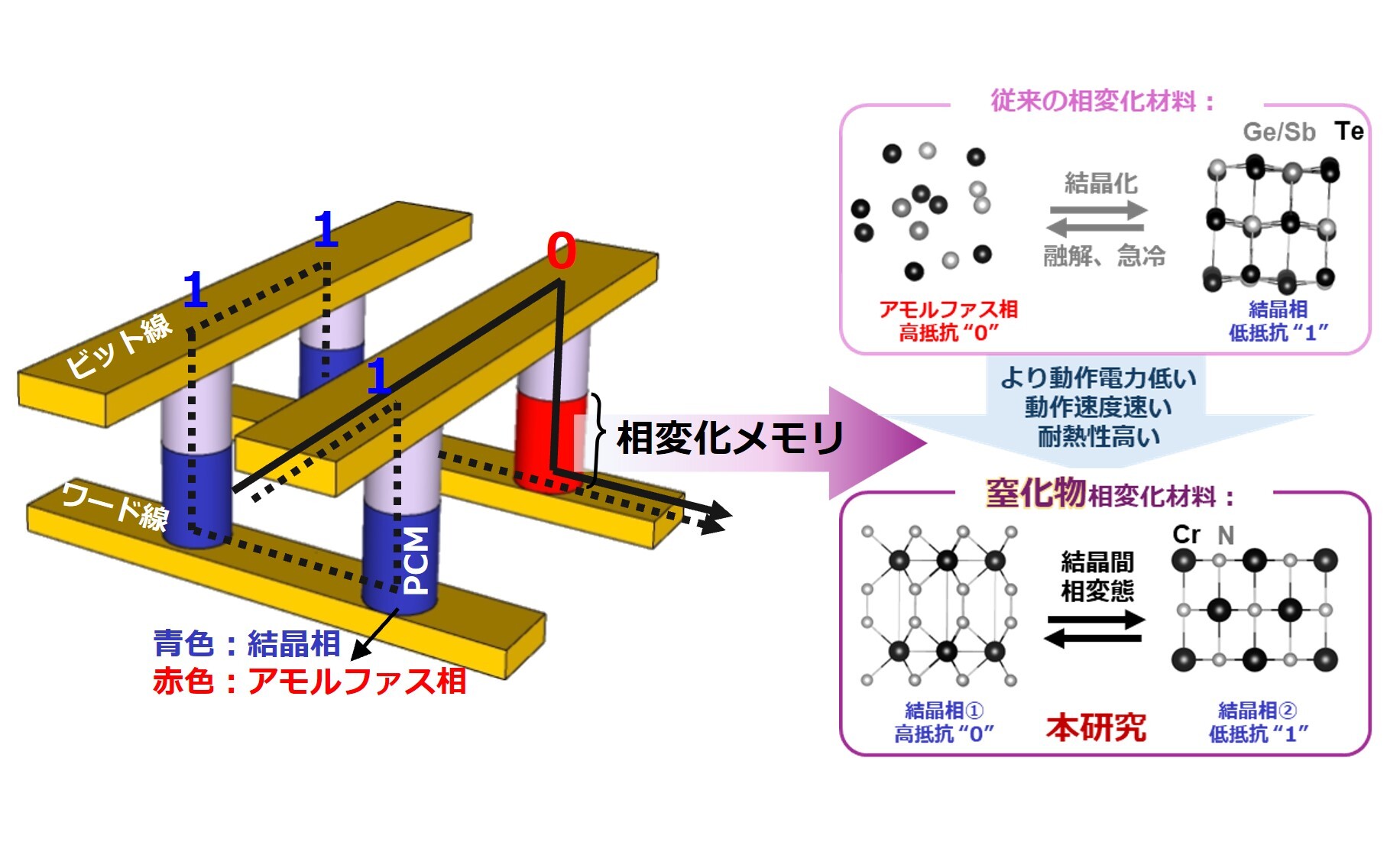

超省エネルギー化を目指した次世代グリーン型窒化物相変化メモリの開発 【用途例】高速大容量化ストレージデバイス

情報通信量は今後も増加し続けると予測され、デバイス内での情報保存・処理を行うメモリの高性能化が一層重要となる。次世代型ストレージクラスメモリ(SCM)の開発が進んでおり、高速かつ信頼性の高いメモリ技術が求められている。特に相変化メモリ(PCRAM)は、2017年に「Optane Memory」として実用化されており、高速な書き換え能力を持つ有力な技術だ。本研究提案は、従来の相変化材料を代替する窒化物メモリ材料の開発も進められており、さらなる高速性や省エネルギー性能を実現する次世代メモリ技術として期待されている。

詳細を見る