SEEDS

研究シーズ一覧

シーズを検索

ご希望の方はこちら

-

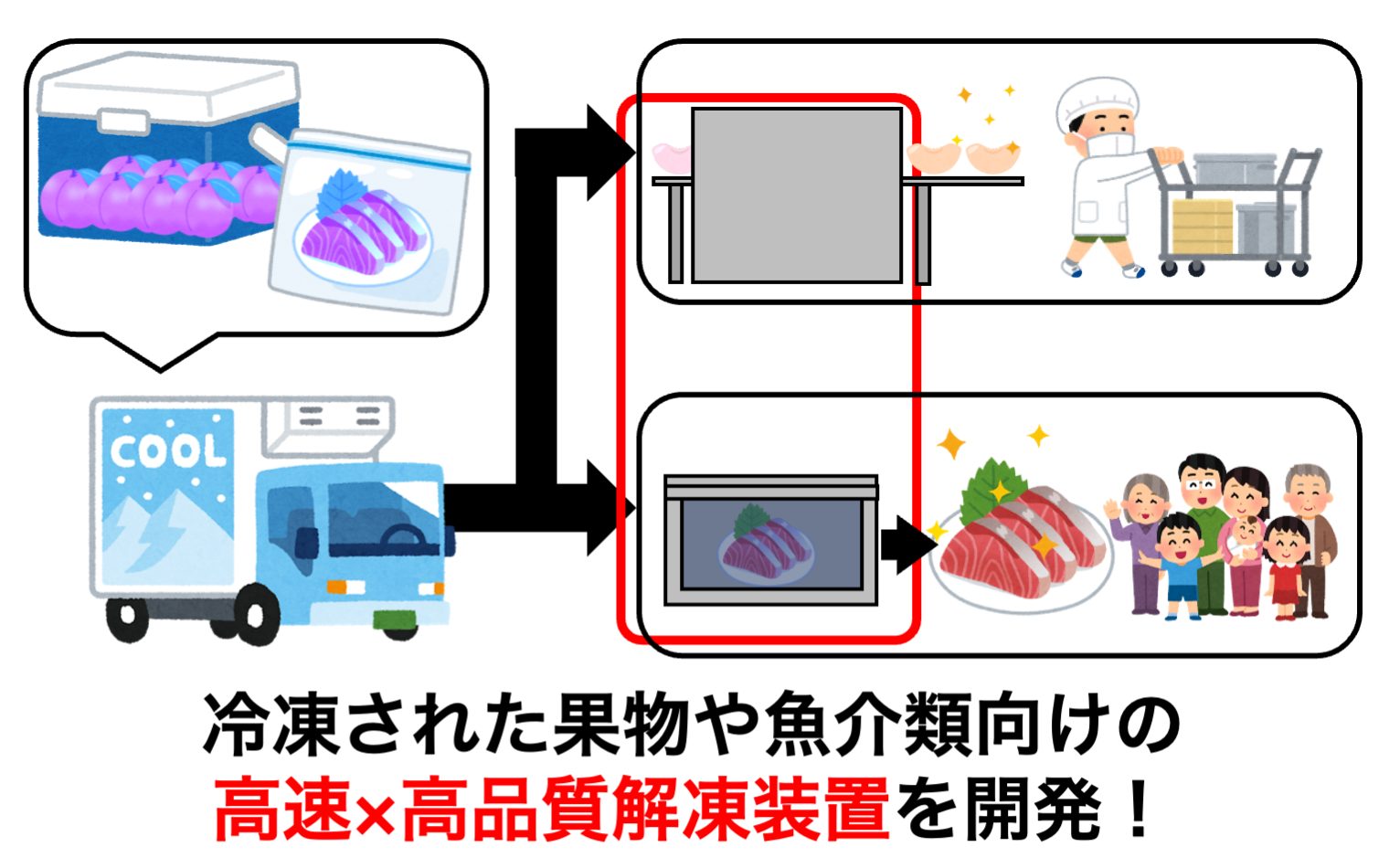

冷凍された果物や魚介類などの食品を高品質かつ高速で解凍する技術 【用途例】冷凍された果物や魚介類、薬剤等を低温のまま

高速かつ高品質で解凍する装置の実現を目指す

日本には様々な果物や魚介類といった特産品がありますが、

鮮度を長期間維持することは非常に困難です。

鮮度保持に有用な急速冷凍技術が進歩してきた一方で、

解凍手法も食品の風味や食感を左右することも近年わかってきました。

例えば電子レンジでは数分程度で手軽に解凍ができますが、

マイクロ波が冷凍食品中の加熱ムラを引き起こすため風味が劣化しやすい難点があります。

自然解凍であればムラは抑制できますが、解凍時間が数時間以上になり利便性はよくありません。

本研究では、冷凍果物や魚介類を高速かつ加熱ムラなく高品質で解凍する機能を持った解凍装置を実現し、国産食品のサプライチェーンの強靭化を目指します。詳細を見る

-

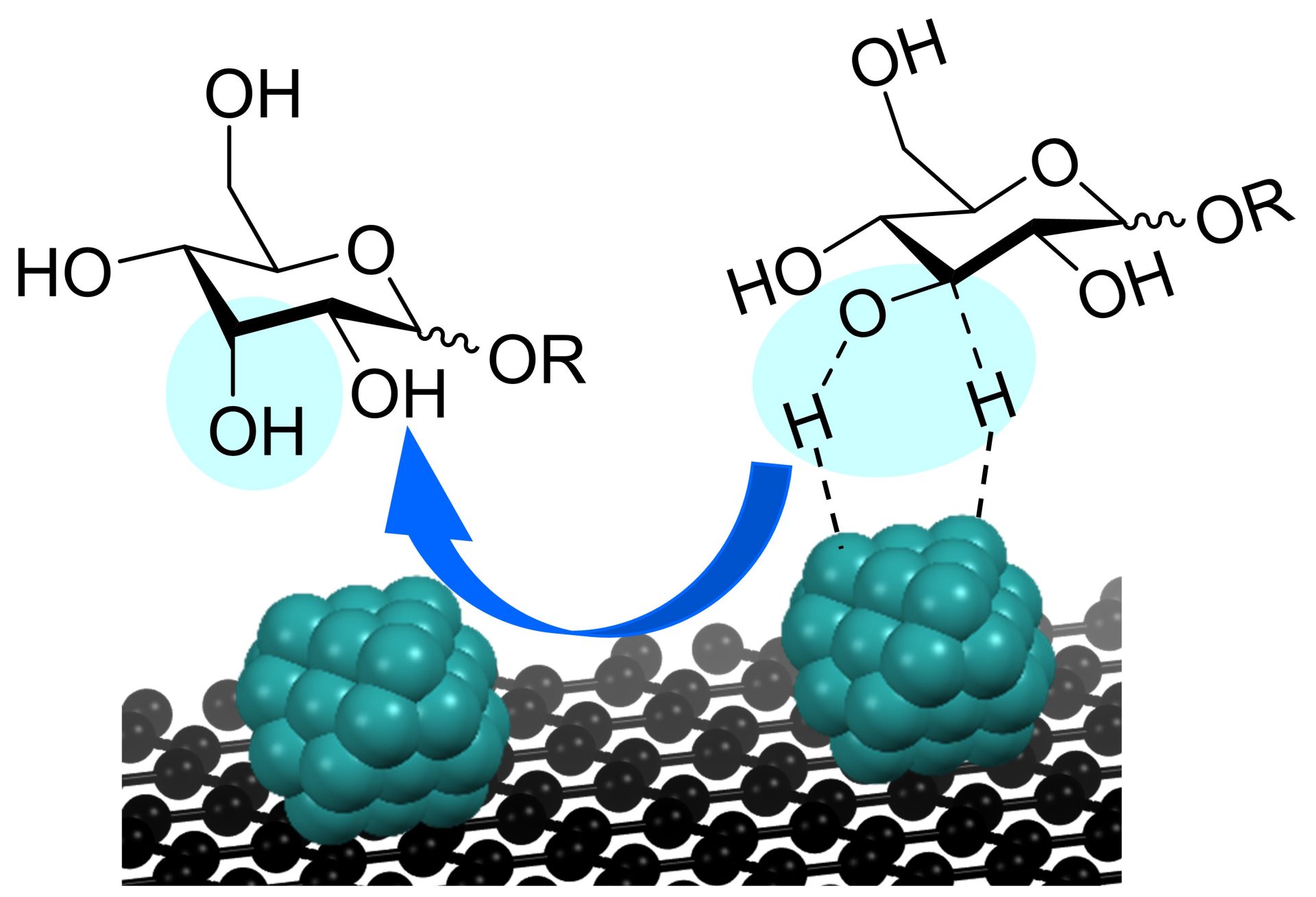

革新的な環境調和型ワンポット希少糖合成法の開発 【用途例】再生可能・天然豊富なバイオマス資源を原料に、持続可能かつ豊かな生活を

希少糖は天然型単糖とは異なる生理活性・薬理活性を示す魅力的な化合物です。

ただし、従来の合成法では複数工程や複雑な反応試薬の組み合わせが必要不可欠で、変換コストや環境調和性が低いことが課題でした。

本研究では、水素原子の活性化を得意とする担持金属触媒の特徴を活かすことで、ワンポットかつ量論試薬不要な、全く新しい希少糖合成法を開発しました。

今後は、副反応抑制のための新たな触媒開発と固定床流通式反応での希少糖の連続合成を目指します。詳細を見る

-

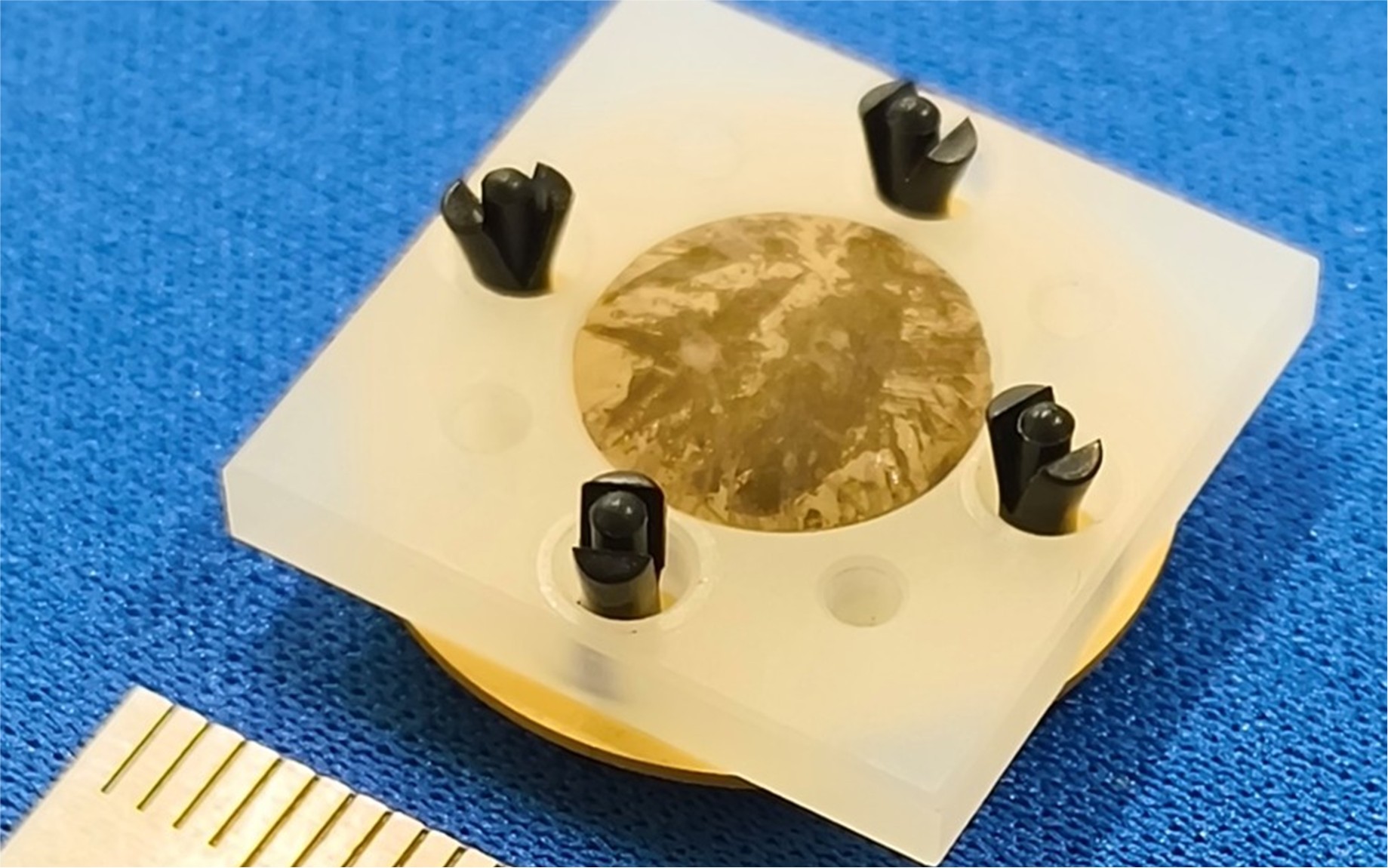

点欠陥の”見える化”による次世代半導体材料評価プラットフォームの構築 【用途例】研究から量産までを支える点欠陥の"見える化"プラットフォーム

点欠陥の”見える化”が、次世代半導体材料の研究開発を支えます。

点欠陥とは、半導体結晶の中に存在する原子レベルの乱れや不純物で、わずかな存在でも半導体デバイスの性能や信頼性を大きく左右します。

低コスト・高精度に点欠陥を定量できるプラットフォームを開発し、研究室から製造現場まで幅広く活用できる環境を拡げます。

多様な現場での利用を通じて、結晶成長やプロセス条件の最適化が加速し、次世代半導体の高性能化・高信頼性化に直結します。

点欠陥の”見える化”を誰もが使える共通基盤とし、エネルギー変換効率の高い半導体デバイスの普及を後押しすることで、

脱炭素・省エネルギー社会の実現に貢献します。詳細を見る

-

サブテラヘルツ帯での電気ビーム走査を実現するレンズアンテナの研究開発 【用途例】サブテラヘルツ無線通信による大容量・非圧縮低遅延情報伝送がもたらす

新しいワイヤレスアプリケーション

300GHzをはじめとしたサブテラヘルツ帯は、設計技術だけでなく材料技術や加工技術、

性能評価技術を複雑に連携させなくては性能の良いシステムを構築できないため

デバイス開発の難易度が高く、測定器も高額なため参入障壁が非常に高い領域です。

我々はこれまでの研究開発によって設計技術、評価技術のノウハウを獲得しており、

また測定設備も整っていることから、新しく材料技術・加工技術を有するプレイヤーと

協業することで、参入障壁の高いサブテラヘルツ市場においても一貫した製品開発ができ、

それによりサブテラヘルツ周波数という新たな電波資源を人類共有の資産とすることを

目指しています。詳細を見る

-

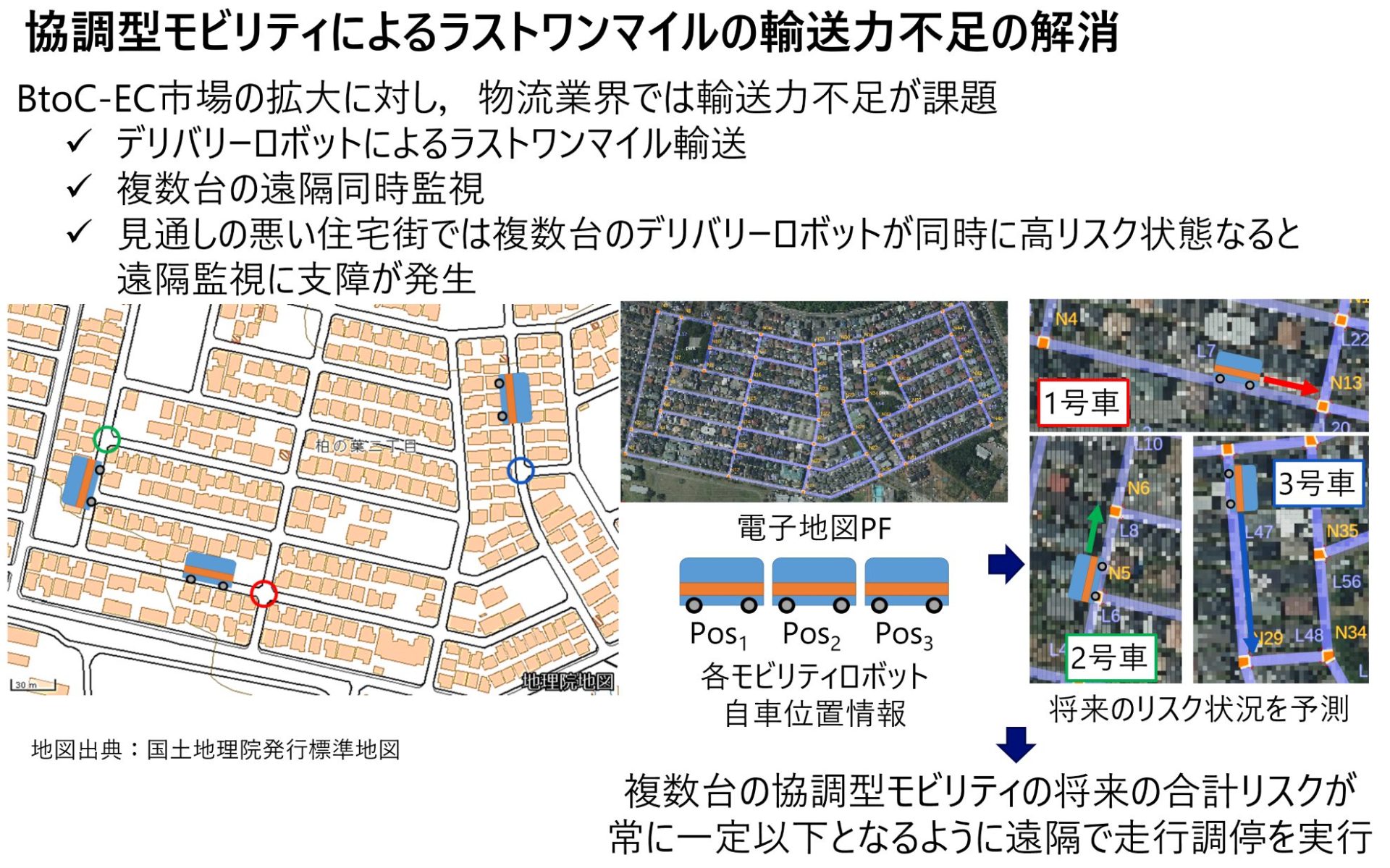

複数台の自律型モビリティの遠隔監視を安定的に実現させるための遠隔走行調停システム 【用途例】複数台のモビリティの遠隔走行調停

近年、BtoC-EC市場が拡大しており、それに伴って物流の需要も増加しています。

一方で、働き方改革関連法案の施行によって、物流業界での労働力が不足しており、将来的には輸送力不足が見込まれております。

この解決に向けてデリバリーロボットの社会実装が進められています。

ラスト1マイル輸送の現場は住宅街の生活道路になりますが、日本の住宅街は塀や住宅の壁によって見通しが悪く、交通事故リスクの高い場所が多数存在します。

本研究では、ネットワークを経由したデリバリーロボットの遠隔走行調停を行う事で、複数台のデリバリーロボットが同時に高リスク状態になる事を回避し、

安定同時運用の実現を目指します。詳細を見る

-

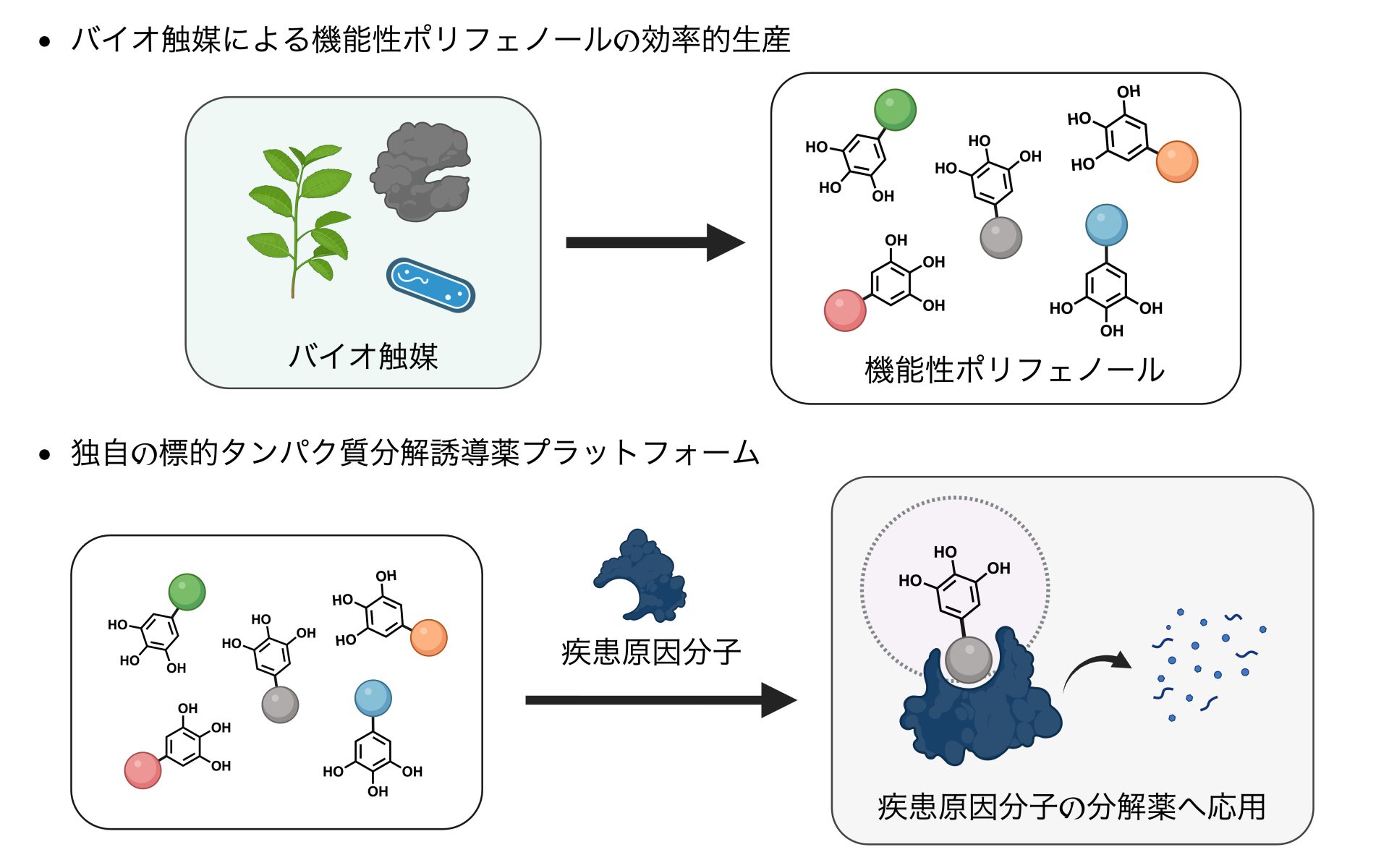

機能性ポリフェノールが切り拓く酸化触媒型タンパク質分解薬プラットフォーム 【用途例】標的タンパク質分解誘導薬への応用を志向した

機能性ポリフェノールプラットフォーム

創薬領域では、小分子医薬品で治療することのできる疾患原因タンパク質が枯渇しており、この状況が20年近く解決されていません。

このような状況の中、標的タンパク質分解誘導薬が治療可能な疾患原因タンパク質の範囲を拡張することのできる次世代創薬技術として注目を集めています。

私は機能性ポリフェノールによる独自の新規標的タンパク質分解誘導技術を開発しました。

この研究シーズをもとに様々な疾患に苦しむ人を助けることのできるようなサスティナブルな創薬基盤を構築したいです。詳細を見る

-

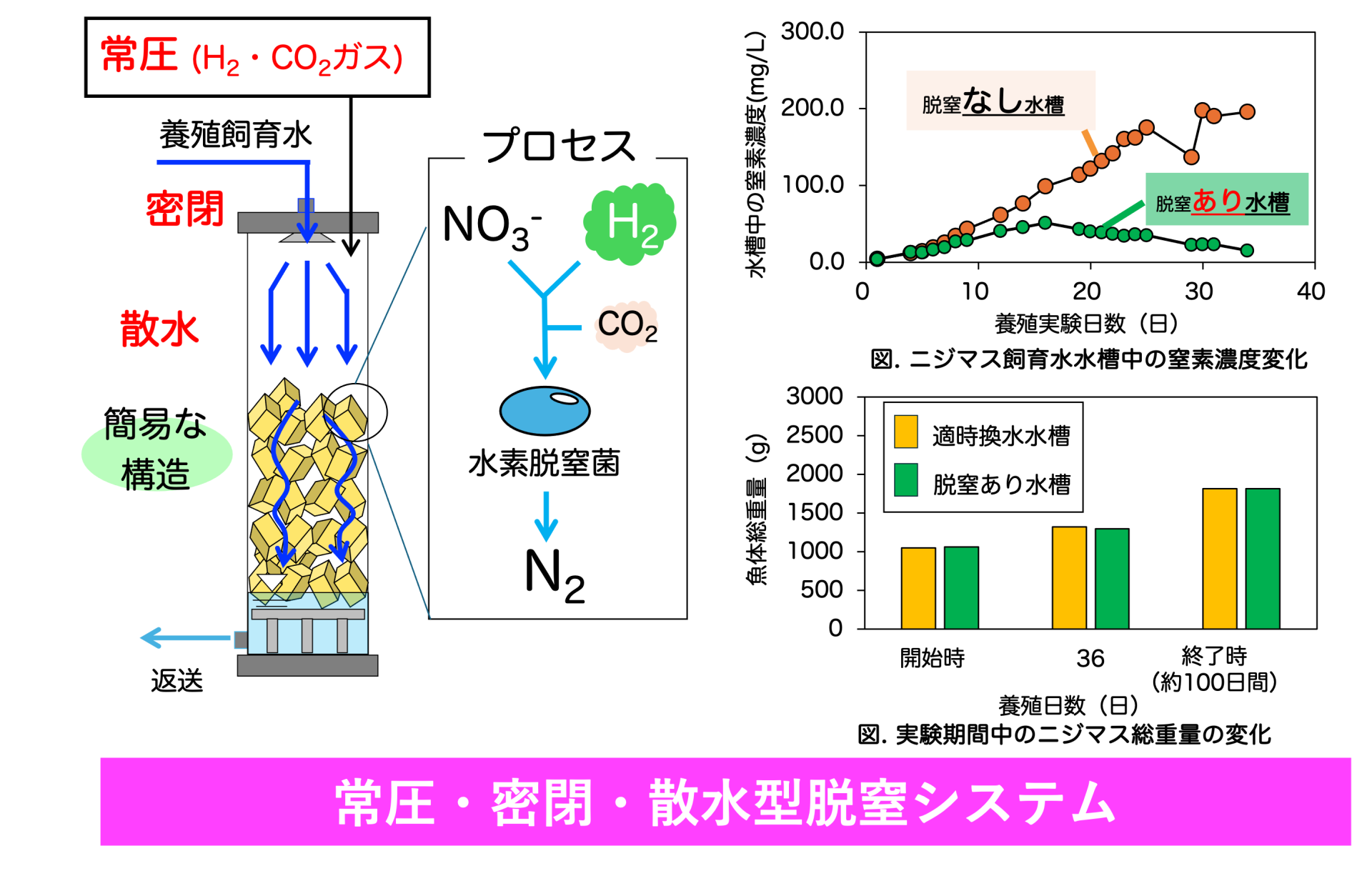

水素で育つ微生物を使う陸上養殖飼育水浄化技術 【用途例】陸上養殖の要の浄水工程で水質改善と炭素固定を両立する

水素細菌の反応を利用し、陸上養殖の飼育水の浄水工程に適用できる浄水装置を開発しました。

浄水装置は水素細菌の増殖に必要な水素とCO2の供給で従来技術と同等の能力を発揮でき、炭素固定が可能です。

本技術が実用化できれば、陸上養殖浄水工程における炭素固定の実現や、

水素供給の拡大が促されることで養殖場内の水素エネルギー利活用が増え、

陸上養殖のカーボンポジティブ化が期待できます。詳細を見る

-

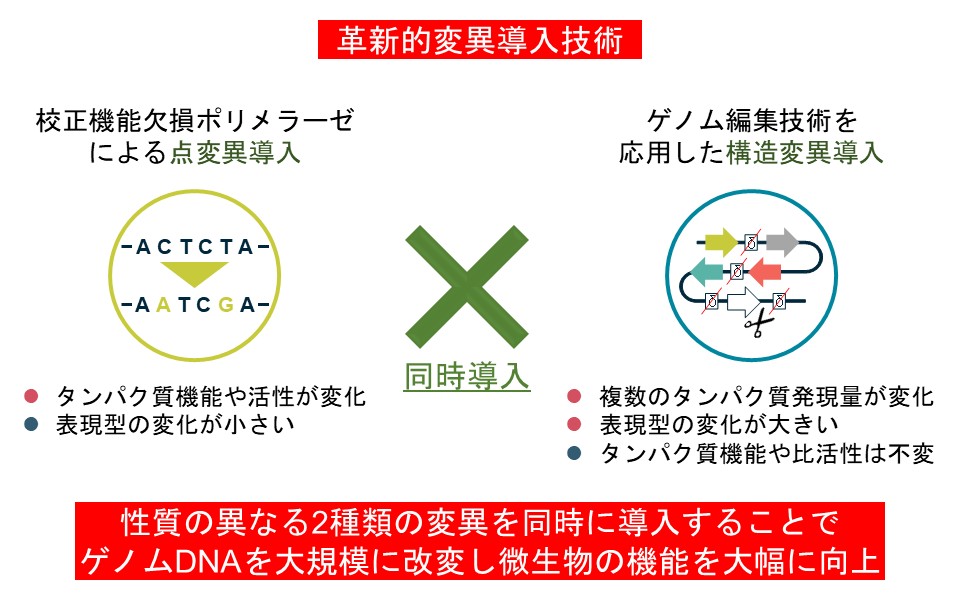

産業酵母の機能を飛躍的に向上させる革新的変異導入技術 【用途例】微生物への変異導入により機能を向上

微生物を利用した物質生産は、化学、繊維、食品・飲料製造業など幅広い産業分野で長年活用されてきましたが、

持続可能な社会の実現に向けてその重要性が益々高まっています。

しかしながら、微生物育種技術の多くは古典的なものであり、画期的な技術が不足しています。

そこで、革新的な変異導入技術により微生物を改変することで、目的物質の生産効率向上や、既存製品の付加価値の向上を目指します。詳細を見る

-

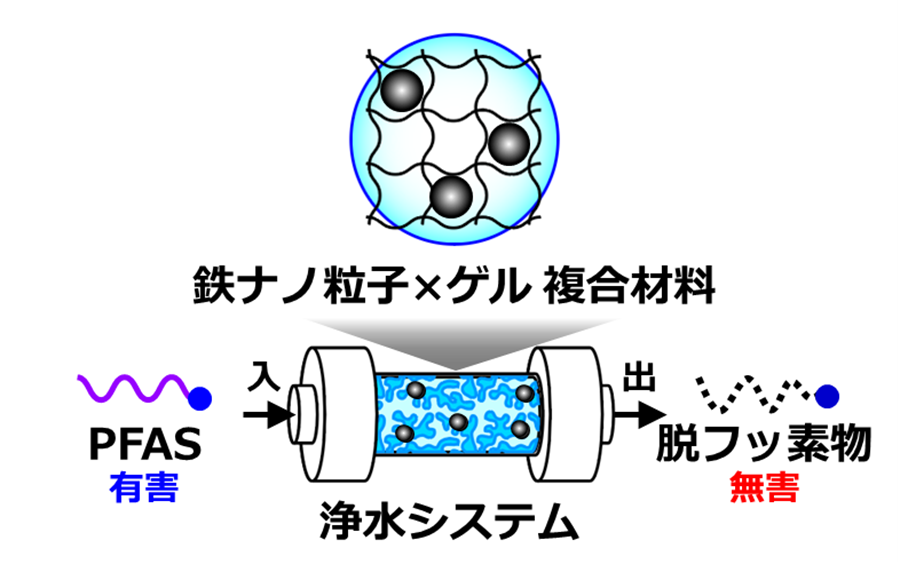

水中のPFASを一挙に除去・無害化する金属ナノ粒子×ゲル複合材料の開発 【用途例】高エネルギーや特殊設備が不要で、吸着残渣からの二次汚染を回避できる、PFAS汚染水の連続浄化技術

難分解性のポリ/パーフルオロ化合物(PFAS)による環境汚染と健康懸念が広がっています。特に、生物にとって不可欠な水資源のPFAS汚染が懸念され、法による水質や輸出入の規制が全世界で進んでいます。従来は吸着や分離による除去が主流でしたが、高濃度残渣の発生による二次汚染が不安視されています。

本シーズでは、安価かつ地上に豊富に存在する卑金属である鉄ナノ粒子と、水になじみやすいゲルを複合化することで、高活性なPFAS分解機能を付与した新規材料と連続浄水システムを提供します。これにより、安価・安全・省エネルギーにPFASを除去しその場で無害化できる新しい浄水器や水処理技術の構築を目指します。詳細を見る

-

低次元ナノ材料の次元整合ヘテロ構造による革新的機能界面の創出 【用途例】xD-vdWHが拓く次世代デバイスの応用事例

一次元(1D)と二次元(2D)のナノ材料を原子スケールで精密に接合する「異次元ヘテロ構造(xD-vdWH)」の開発に取り組みます。これにより、従来の材料設計では到達し得なかった革新的な機能界面を実現し、量子機能制御や高感度センシングといった新たな特性を引き出します。さらに、エネルギー変換デバイス、次世代エレクトロニクス、超高感度バイオセンサなどへの応用を通じ、社会実装へ直結する基盤技術を創出し、エネルギー・医療・産業分野の革新に貢献します。

詳細を見る

-

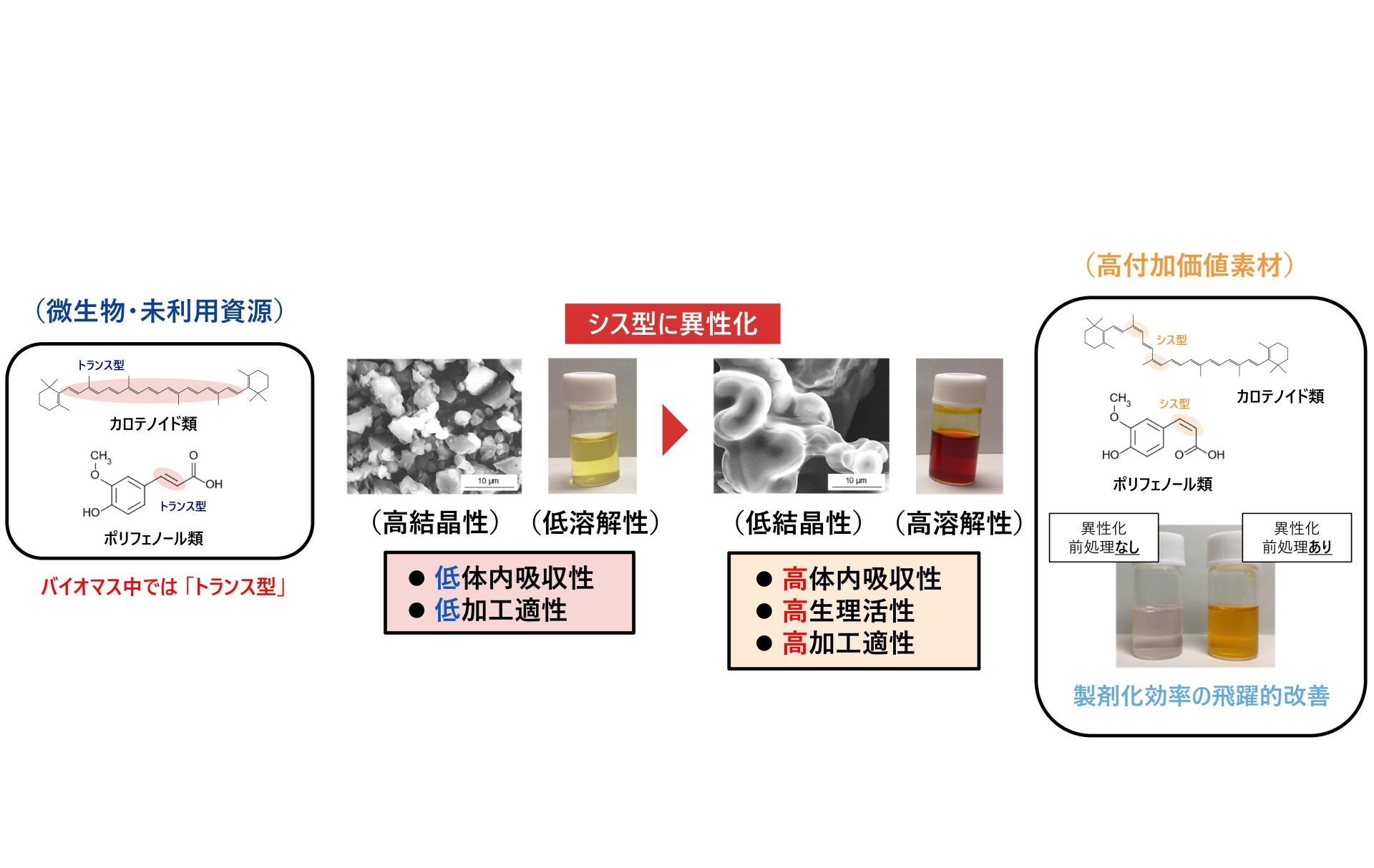

「異性化技術」 を活用したバイオ関連素材の高付加価値化 【用途例】既存品を上回る「高機能」と「低価格」を両立した食品素材・化粧品素材・飼料添加物の創出を目指す

一部の例外を除き、微生物や植物に含まれる化合物の二重結合はトランス型として存在する。

トランス型化合物は高い結晶性と低い溶解性を示し、

これが体内吸収性や加工効率の低さにつながる。

一方、トランス型をシス型に異性化すると結晶性が低下してアモルファス化し、

体内吸収性も飛躍的に向上する。

さらに近年では、カロテノイドなど一部の機能性脂質において、

トランス型よりもシス型の方が抗がん作用や抗肥満作用などの

生理活性が高いことが報告されている。

本研究は、異性化によるこれらの有用な変化を活用した新しいものづくりに挑戦する。詳細を見る

-

生態学的妥当性の高い手法を統合した触り心地推定のための触質感センサの開発 【用途例】素材表面から感じられるやわらかさの評価

優れた手触りは、製品にプレミアム感を演出させます。

触質感のデザインと訴求を加速・客観化するために、

ヒトが感じる触質感を評価する触質感センサが必要です。

そのためには、ヒト指と製品の界面で生じる現象をシミュレートするような、

ヒト指の特徴を備えたセンサが有効です。

摩擦特性を決定する指紋状突起の剛性から、付随する情報処理までを

ヒトと生態学的に適合させた触質感センサをデザインするノウハウを蓄積しています。詳細を見る

-

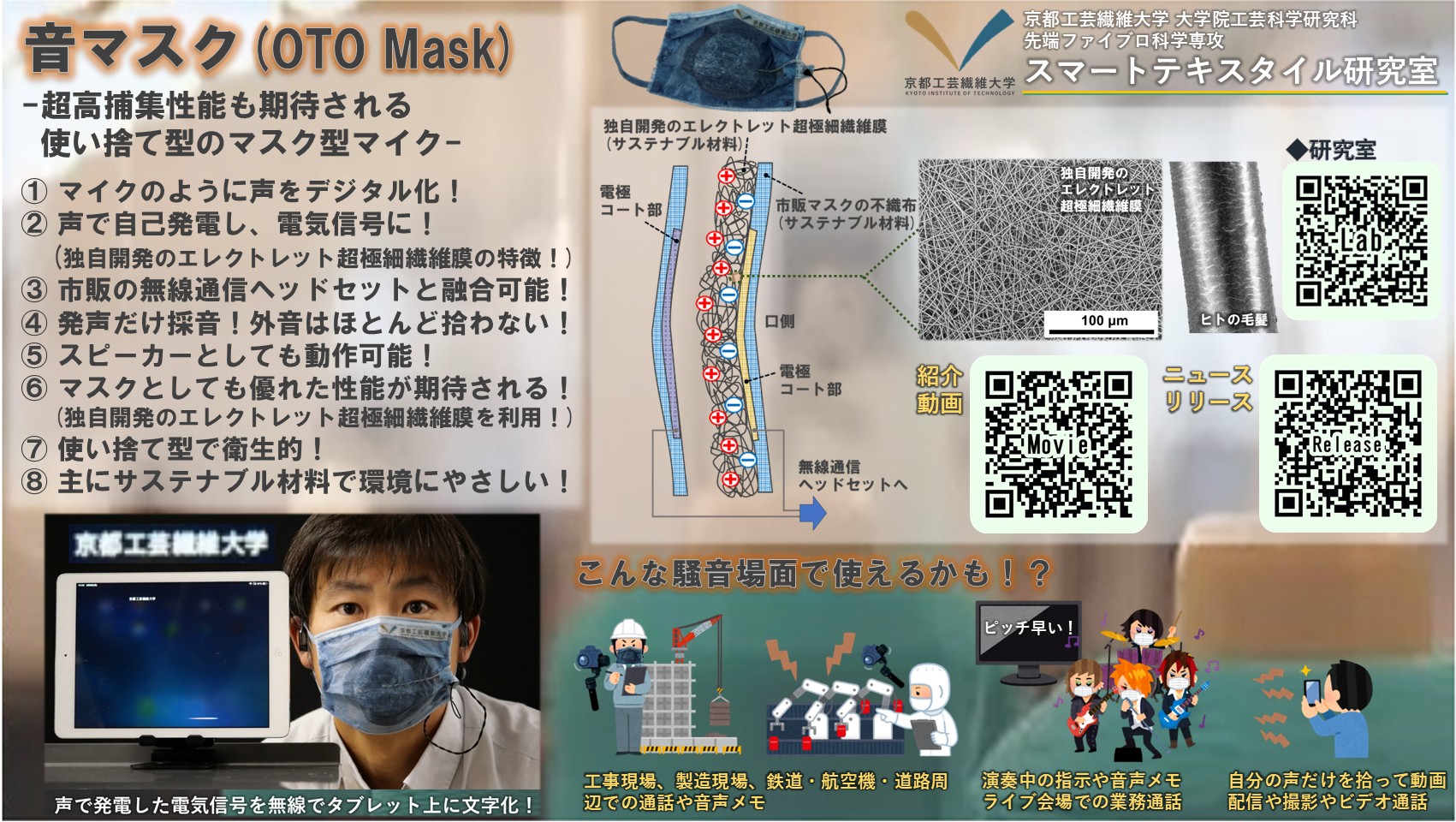

騒音や雑踏環境下でも円滑なコミュニケーションを可能にするマスク型音響センサ(音マスク) 【用途例】製造現場や工事現場、カフェなどの雑踏で作業するノマドワーカーの

現場の新たなコミュニケーションツール

■背景:

✓騒音がある製造現場や工事現場、カフェなどの雑踏で作業するノマドワーカーの現場では、騒音や環境音により会話や通話のコミュニケーションが取りづらい環境がある

✓マスクの着用が求められる現場では状況はさらに悪化

■現状課題

✓周りの音をほとんど拾わずに、着用者の声のみを小声でも選択的に検出する(話者側外音ノイズフィルタリング)、安価な無線音響デバイス「特にマイク素子」が切望される

✓高度なノイズキャンセリング機能でも限界があり、この場合高額

■Vision

騒音や雑踏環境下でも円滑なコミュニケーションを可能にし、働きやすさや業務効率の向上、ストレスの少ないコミュニケーションを実現詳細を見る

-

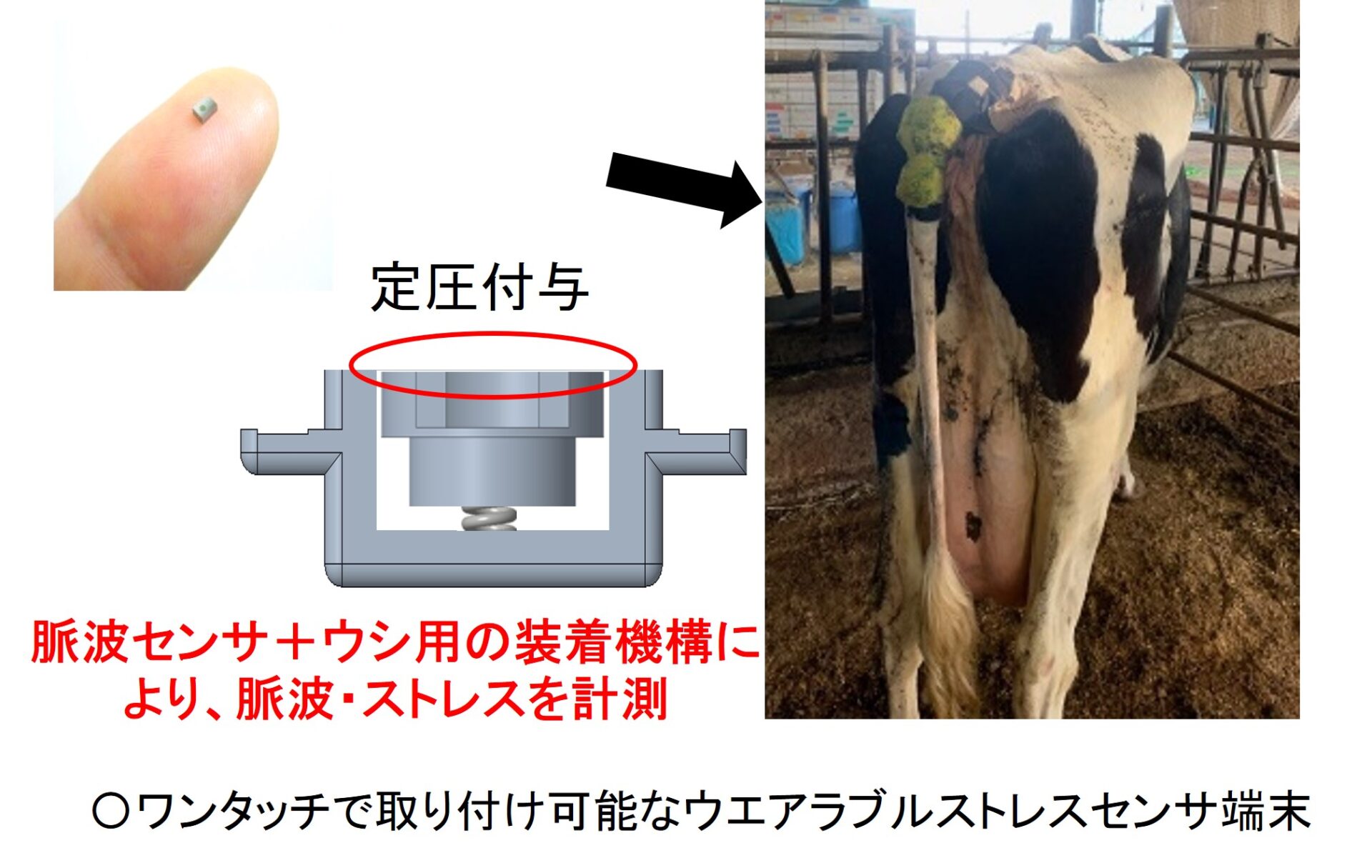

ウシにおける疾病予防型飼育管理のためのストレス見える化クラウドシステム 【用途例】乳房炎予防、呼吸器疾患予防、ストレスの見える化、発情検知

欧米を中心に抗生物質使用量削減とアニマルウェルフェア向上が国際的課題となり、国際獣疫事務局はストレスの定量評価と管理技術の確立を重要課題としている。農林水産省も家畜管理技術の高度化を推進しており、ストレス可視化技術は世界的に重要な研究テーマである。一方、日本の畜産現場では経営規模拡大と飼養者減少により個体管理が困難化し、乳房炎など泌乳期疾患が多発している。平成30年度には年間約38万件発生しており、発症後の治療から発症前のストレス把握による予防への転換が急務である。本技術は、疾病発症前のストレス状態を定量的に把握し、治療件数と抗生物質使用量を削減する疾病予防型飼養管理を実現するシステムである。

詳細を見る

-

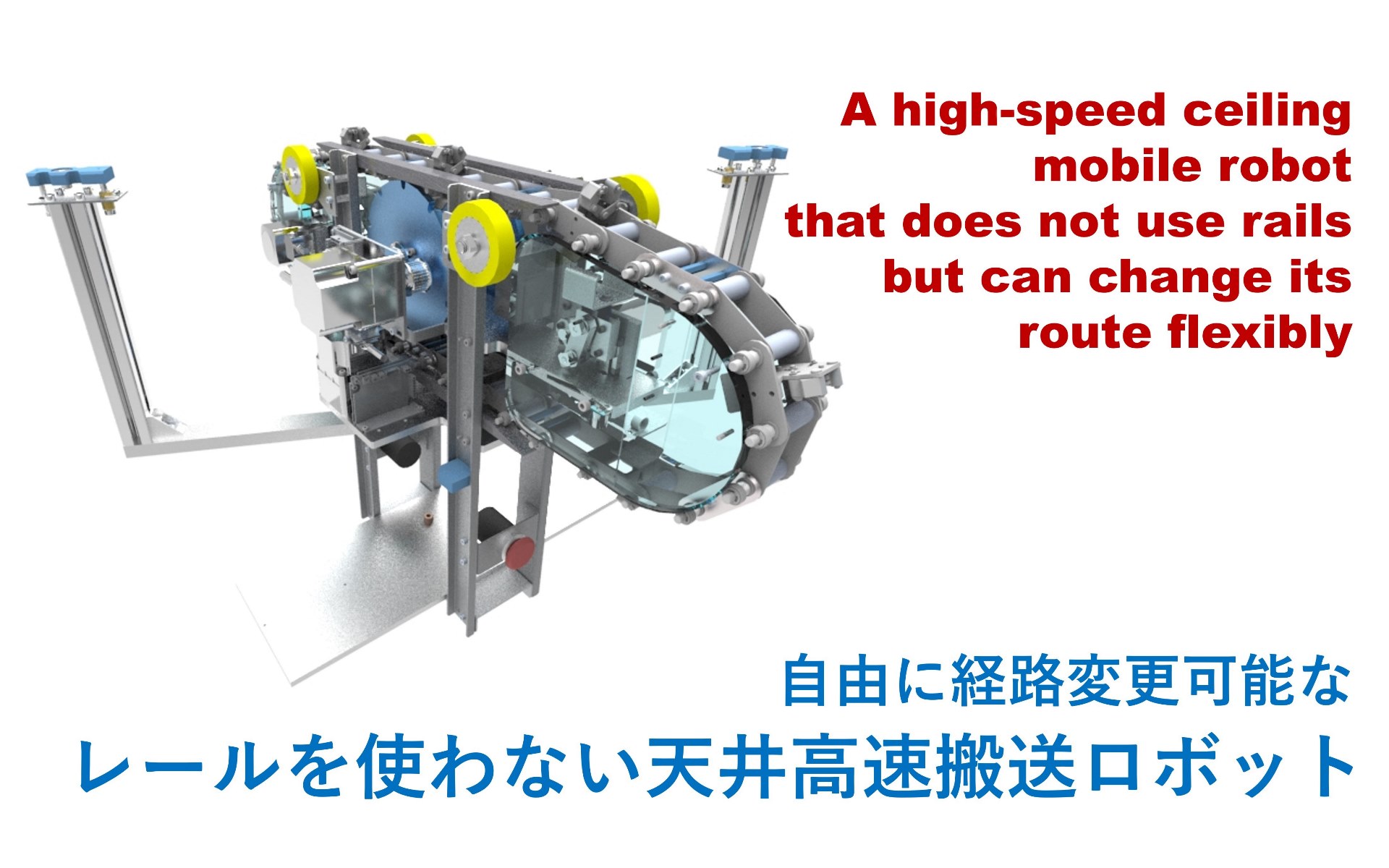

自由に経路変更可能なレールを使わない天井高速搬送ロボット(HanGrawler) 【用途例】天井空間をロボットが搬送に活用することによる生産・建設・物流現場の革新的空間利用効率の向上

生産・建設・物流現場において物品の搬送は必要な作業です。しかし物品の搬送は、それ自体が付加価値を生まない付帯作業であり、人手ではなく、ロボットのような機械が行うのが望ましいです。現状広く広まっている床を移動する搬送ロボットは、センサ技術の発展により自由に経路変更ができるようになりました。しかし、そもそも床面には様々な設備や作業者がいて、それらとロボットとの干渉は避けることができません。本研究は、設備や人が使うことができない天井空間を縦横無尽に移動可能なロボット技術を提供することで、圧倒的に空間利用効率の高い現場の実現に貢献します。

詳細を見る