SEEDS

研究シーズ一覧

シーズを検索

ご希望の方はこちら

-

バイオマスの高付加価値化を実現するゼロエミッション触媒技術の開発 【用途例】医農薬中間体・原薬の製造プロセス

クリーンエネルギーの利用により反応活性種を廃棄物ゼロで生成する触媒技術と、生成した活性種の高い反応性を自在に制御する触媒技術を併せて開発する。不要なモノを作らず、欲しいモノだけを選択的に作る精密有機合成をバイオマスの変換に適用し、医農薬中間体などの高付加価値化合物を低環境負荷で実現しカーボンニュートラルを達成する。

詳細を見る

-

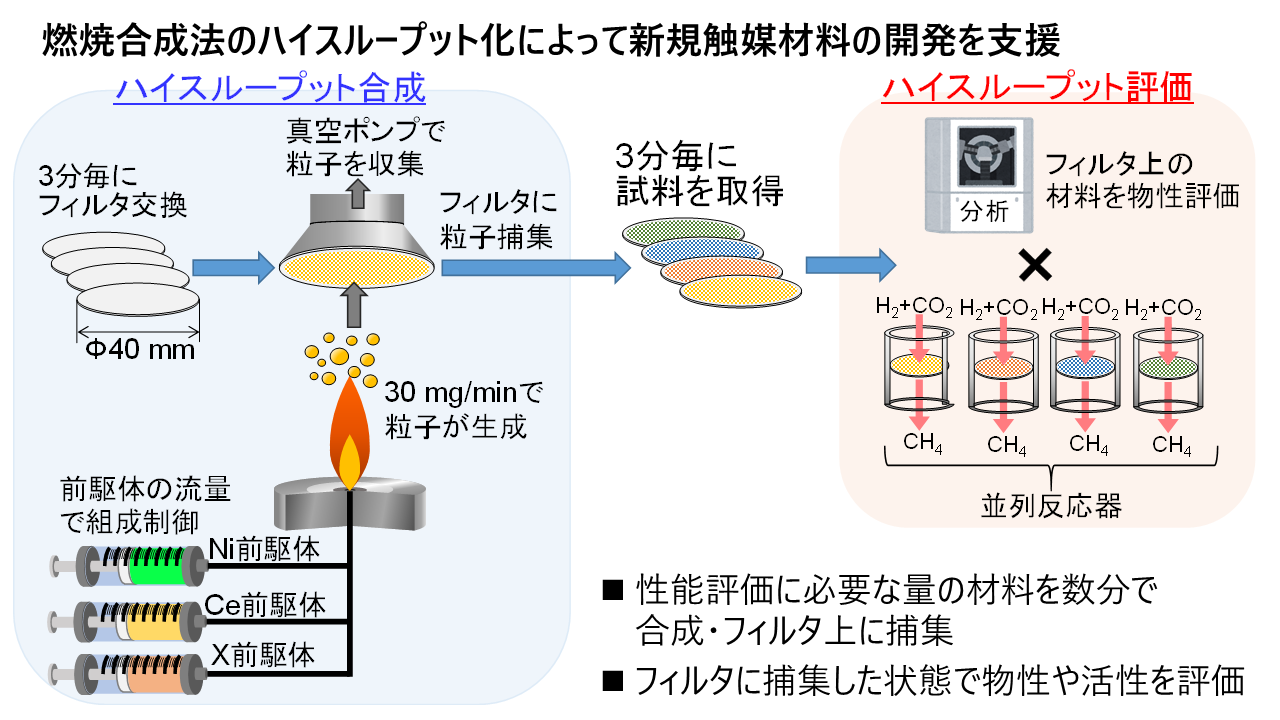

火炎噴霧熱分解法を利用したハイスループットスクリーニングナノ粒子合成技術の開発 【用途例】火炎噴霧熱分解法によって新規材料を開発

CO2メタン化反応は、再生可能エネルギーから得られる水素のキャリアとして注目されています。本反応では排ガス等に含まれるCO2を原料として利用することが想定されます。そのため、CO2源に含まれる様々な夾雑物に対応可能なテーラーメイドの触媒を迅速に開発することが求められます。そこで本研究では、高活性なCO2メタン化触媒を合成可能な火炎噴霧熱分解法を利用して、ハイスループット合成法を確立することで、迅速なテーラーメイド触媒の開発を実現します。

詳細を見る

-

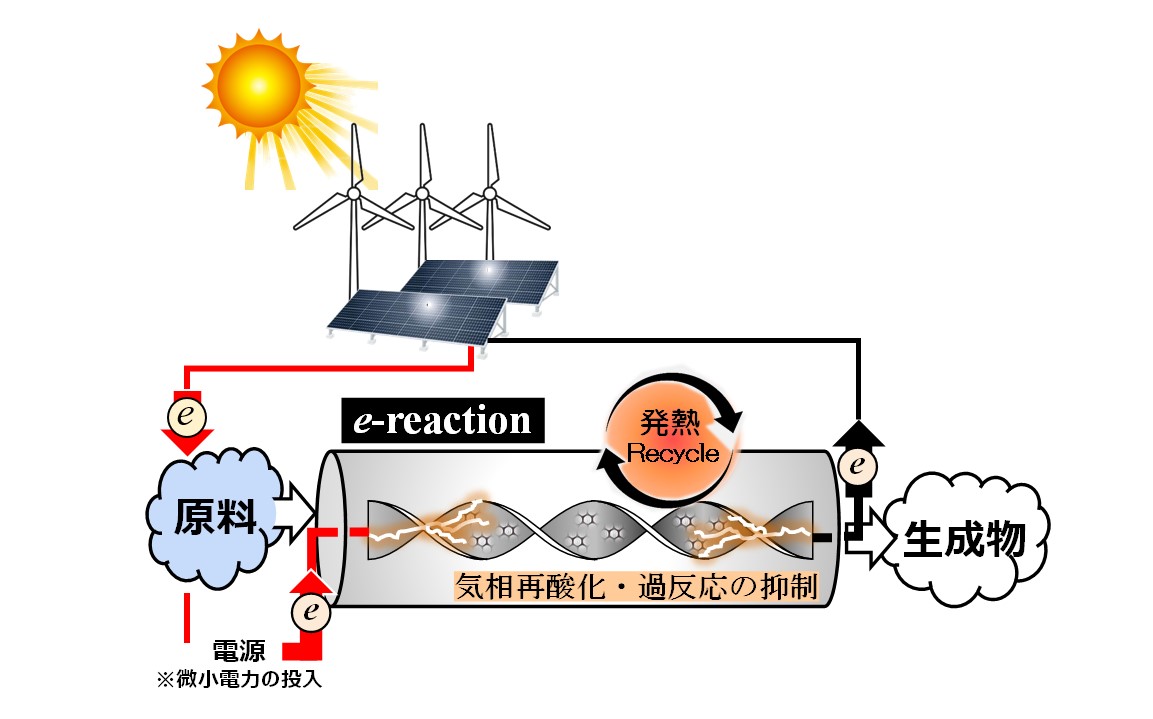

高効率なe-reactionで実現するカーボンニュートラルなCO2変換場の創製 【用途例】CO2削減と資源創出を同時に目指す産業プロセス

産業プロセスから排出されるCO2を効率的に処理する革新技術を開発する。従来のCO2分離・濃縮プロセスを簡略化し、空気成分が混在したままのCO2を直接処理することで、CO2吸収塔や貯留タンクを不要にし、設備や運転コストを大幅に削減する。これを、外部加熱を必要としないauto-methanationと、再生可能エネルギーを活用したe-Reactionプロセスによって達成し、カーボンニュートラル化を加速させる。環境負荷を減らし、有価資源を創出するこの技術で、持続可能な社会の実現を目指す。

詳細を見る

-

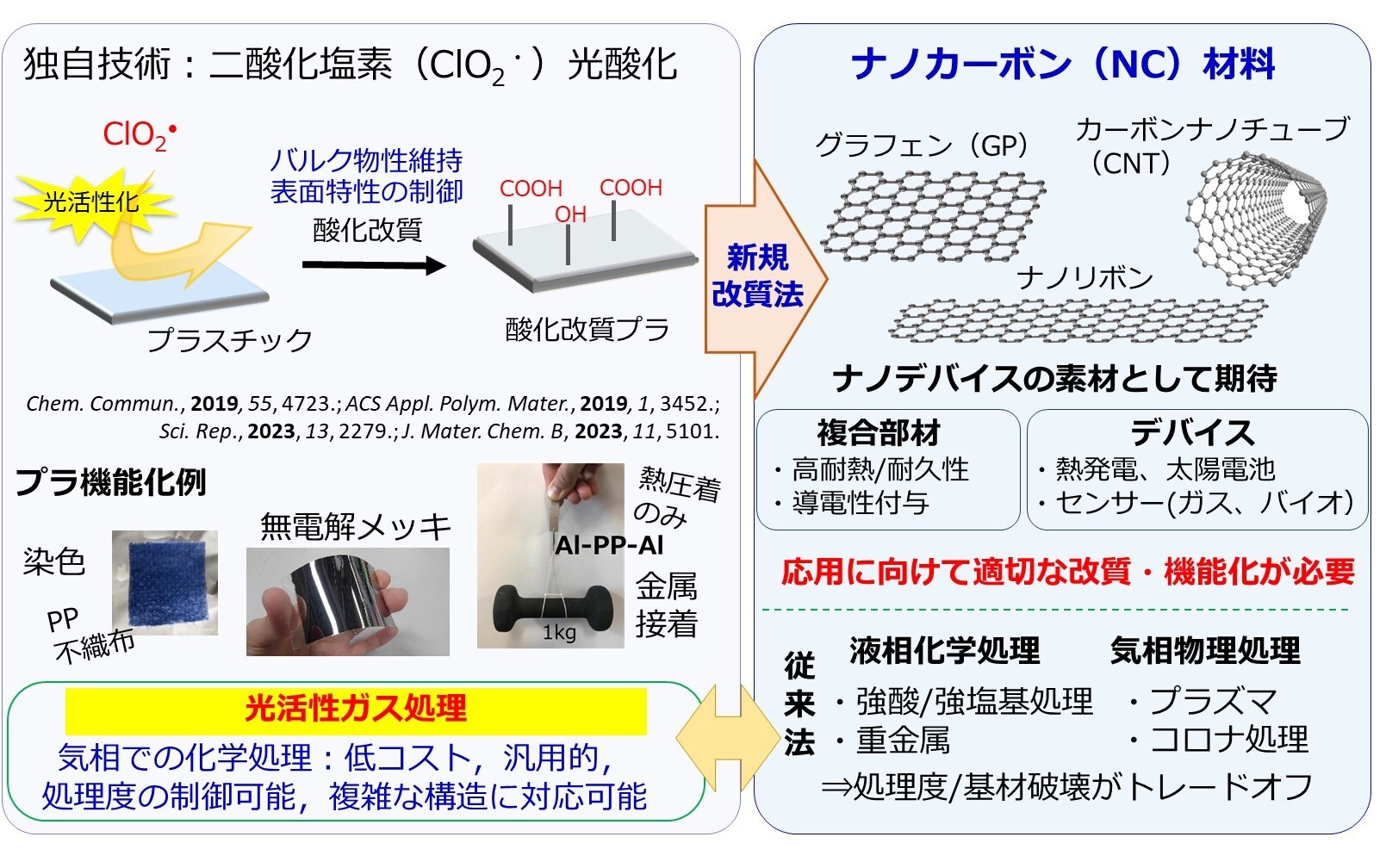

光活性化ガス処理による基板上炭素材料の機能化 【用途例】生体分子の直接固定化による機能性ナノ炭素材料の開発

グラフェンに代表される炭素材料は成長著しい分野であり、様々な応用に向けた機能化が求められている。一方で、適切な機能化法(改質法)に乏しく多様な機能化に至っていない。これに対し、光活性化ガスを用いた独自の材料改質・機能化技術を用いることで、目的の用途に応じた適切な官能基化(機能化)を達成し、様々な応用用途を実現する。一例として、基板上のグラフェンを改質し、生体分子を直接的に共有結合で固定化することによる安定で再現性に優れた高精度バイオセンサーの開発に取り組む。

詳細を見る

-

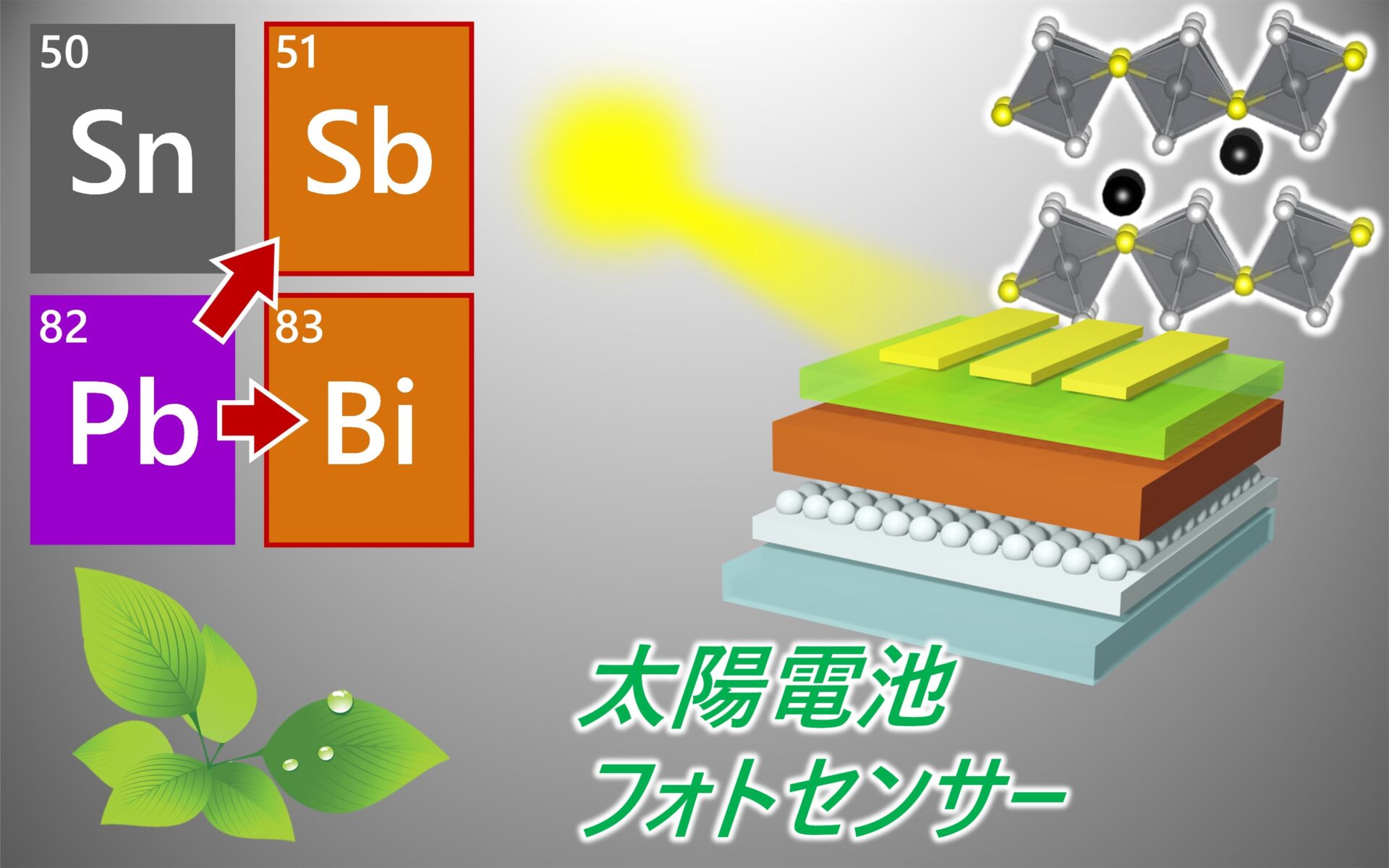

安価・低毒・ユニークな機能を持つ非鉛光電変換材料の開発 【用途例】塗布型太陽電池、光検出器

ペロブスカイト太陽電池の性能向上は目覚ましい一方で、有毒な鉛を含み、かつ水に溶け出しやすいといった問題があります。ペロブスカイト太陽電池と同様に塗布プロセス可能・フレキシブルな有機太陽電池も有力ですが、合成の都合上高価になりやすいことや酸素耐性の問題があります。これらの問題に対応するため、塗布プロセスで作製可能なビスマス(Bi)・アンチモン(Sb)系光電変換材料を開発することで、身近なデッドスペースを利用した光電変換の新市場開拓を目指します。また、提案者が独自開発した『波長センシング』可能な光電変換デバイスにより、エネルギー変換だけでなく光・イメージセンシング業界にも革新を起こします。

詳細を見る

-

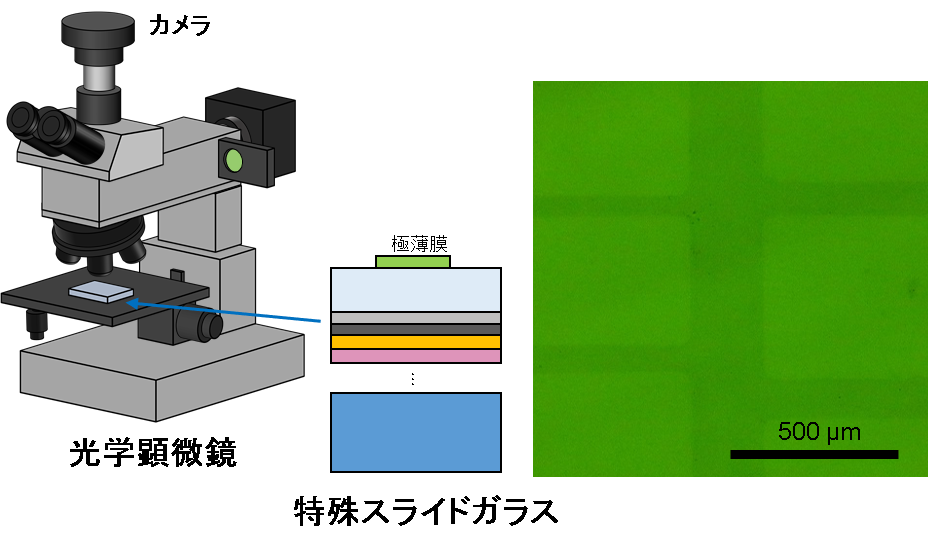

原子レベルの観察を光学顕微鏡で行うためのスライドガラスの開発 【用途例】ガラス表面での物理的・化学的変化をカメラで観測

現在、あらゆる分野の先端技術開発にナノ計測技術が必要とされていますが、従来のナノ計測法はX線や電子線を用いた手法で、測定や解析に時間がかかる問題がありました。本研究では、一般的な光学顕微鏡とデジタルカメラを用いて、気軽に原子レベルの観察ができる、特殊なスライドガラスを開発します。測定は簡単ですが、作製は困難なスライドガラスを販売することを想定しています。

詳細を見る

-

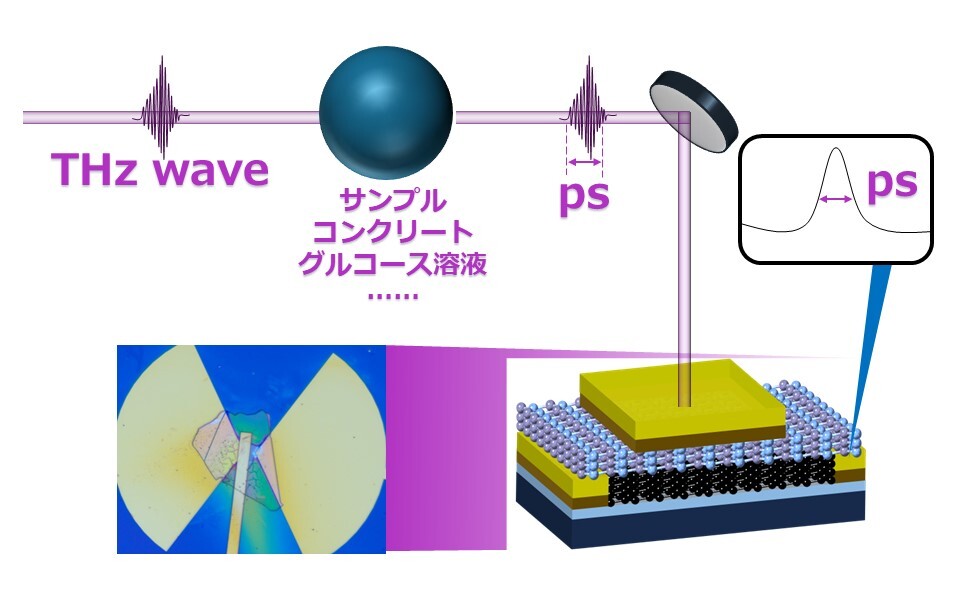

二次元材料積層構造による超高速テラヘルツ検出器の創出 【用途例】B5G無線通信に応用できる高周波受信機

非破壊検査とは、「物を壊さずに」その内部と表面の傷あるいは劣化の状況を調べ出す検査技術のことである。日本での非破壊検査の市場規模は、機器の販売に検査サービス市場を加えると 3000 億円超といわれている [日本非破壊検査工業会,非破壊検査業の動向]。東日本大震災以来、国内のインフラ老朽化問題が重要視されていると共に、トンネル、橋梁における鉄骨構造から、電線被覆材までのインフラ部品の非破壊検査に適する機器のニーズは増加の一途を辿っている。

詳細を見る

-

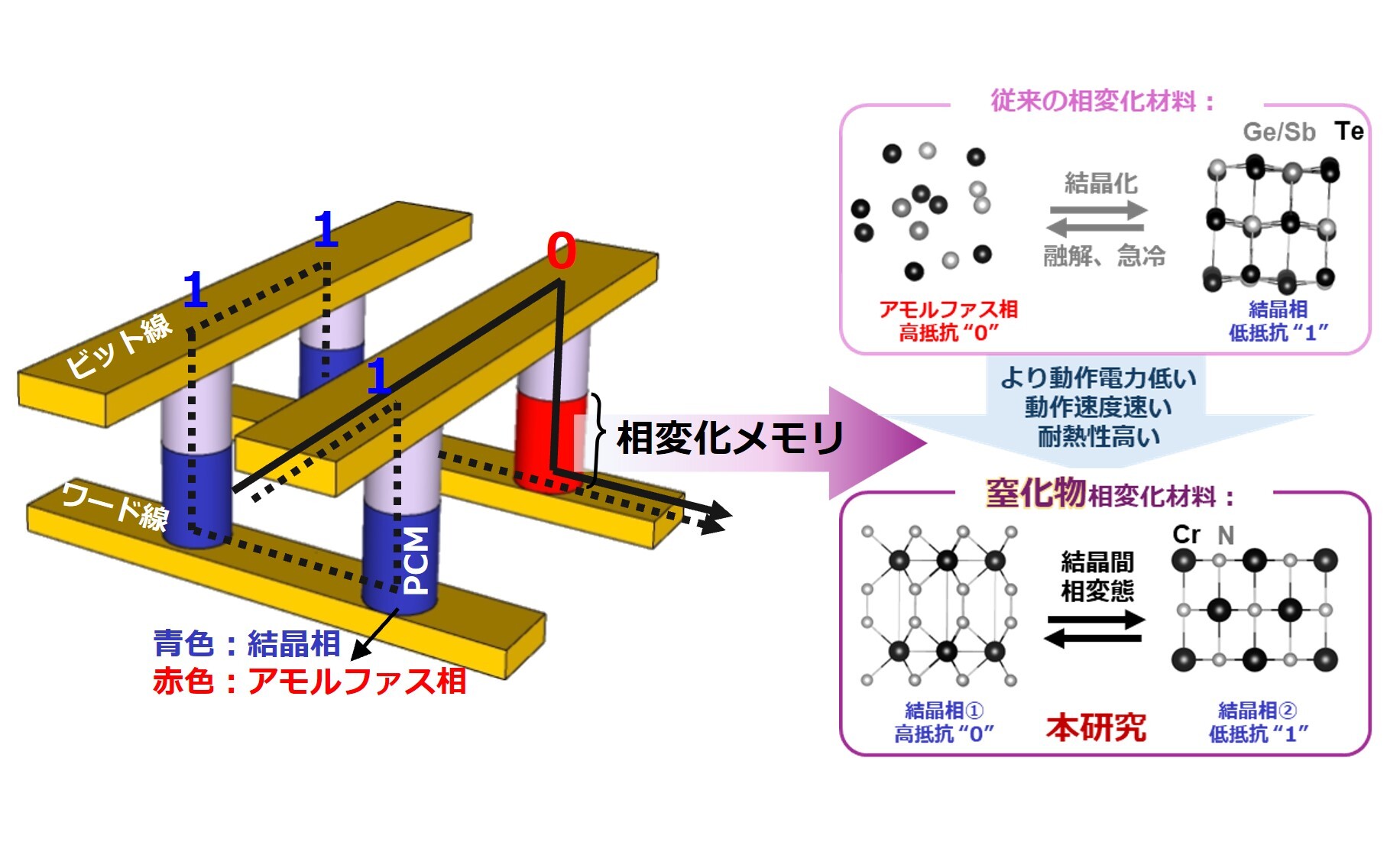

超省エネルギー化を目指した次世代グリーン型窒化物相変化メモリの開発 【用途例】高速大容量化ストレージデバイス

情報通信量は今後も増加し続けると予測され、デバイス内での情報保存・処理を行うメモリの高性能化が一層重要となる。次世代型ストレージクラスメモリ(SCM)の開発が進んでおり、高速かつ信頼性の高いメモリ技術が求められている。特に相変化メモリ(PCRAM)は、2017年に「Optane Memory」として実用化されており、高速な書き換え能力を持つ有力な技術だ。本研究提案は、従来の相変化材料を代替する窒化物メモリ材料の開発も進められており、さらなる高速性や省エネルギー性能を実現する次世代メモリ技術として期待されている。

詳細を見る

-

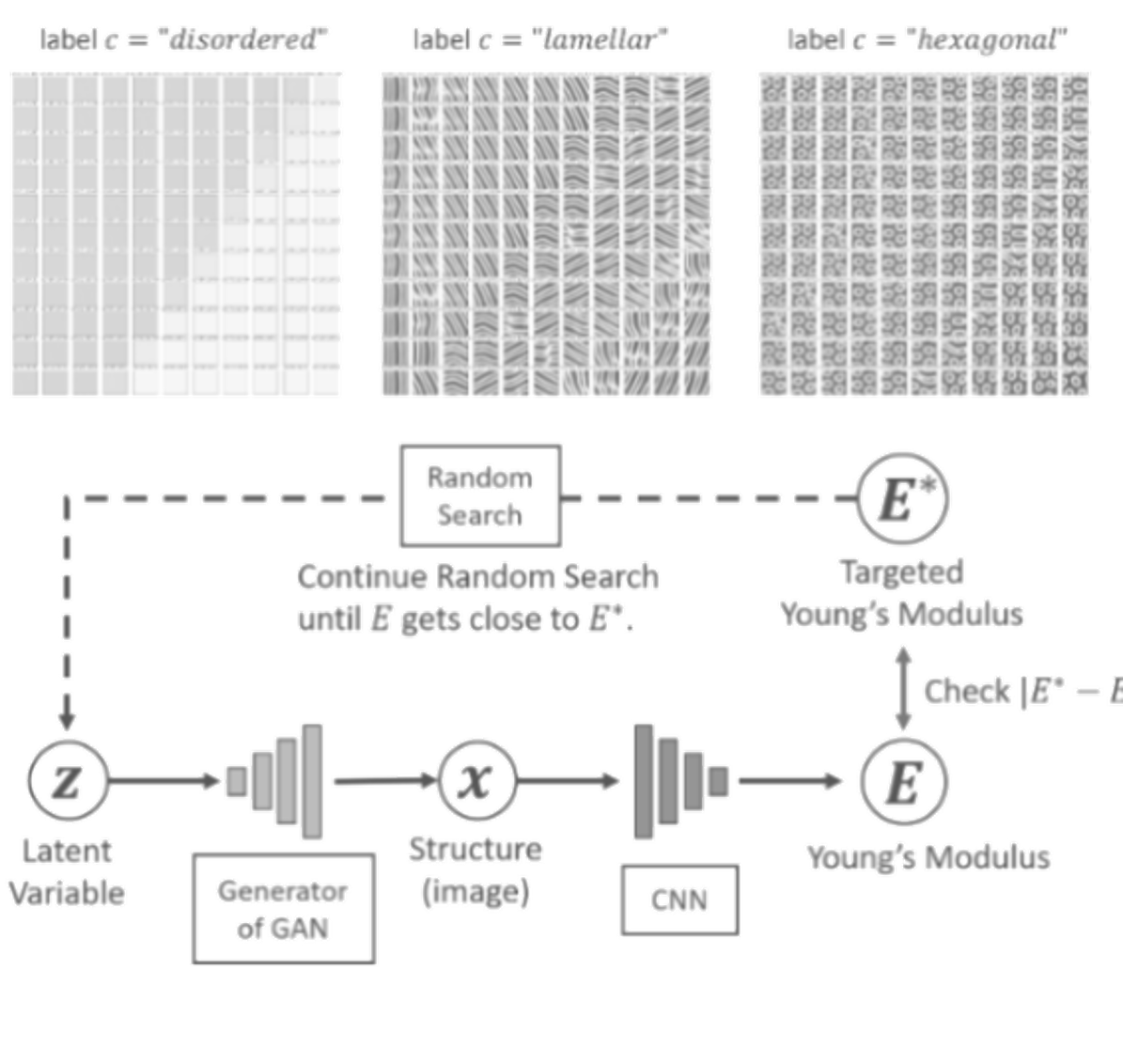

生成AIによる微視組織を有する材料の製造パラメータ提案システム 【用途例】剛性、伸びなどの材料特性を指定すると、それらを有する樹脂の微視組織を提案

例えば樹脂の自動車への更なる搭載量の増加は、製造コストを抑えるだけでなく、排気量の少ない優れた自動車開発に繋がる。

樹脂の自動車搭載量を増やすには、車両性能に必要な「硬さ」である強度と「しなやかさ」である延性を併せ持つ樹脂の製造条件の解明が必要である。詳細を見る

-

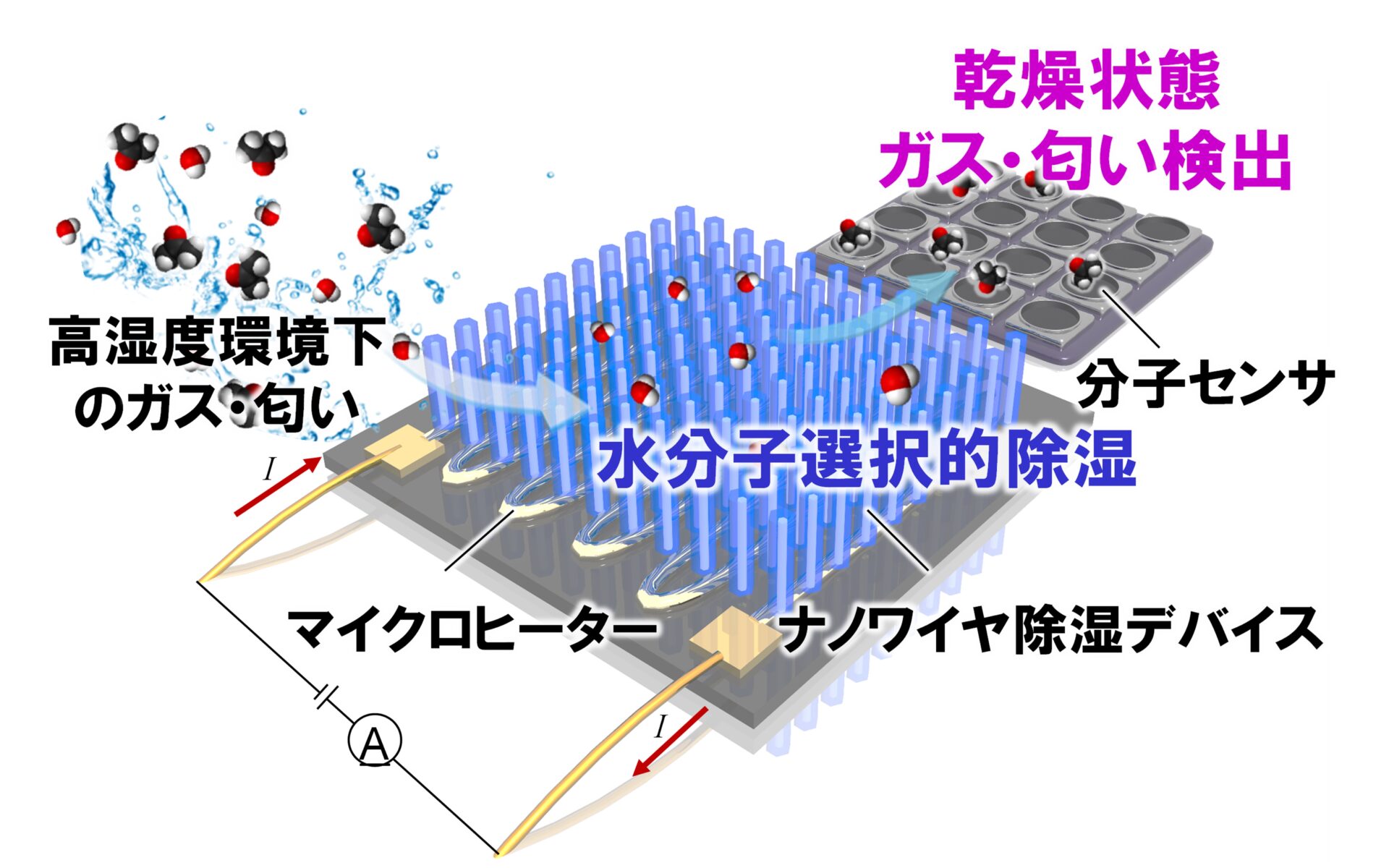

高湿度環境下の高信頼性匂いセンシングを実現する水分子選択的除湿デバイスの開発 【用途例】センサだけでは実現できない高湿度環境下の高感度ガス・匂い検出を実現

IoT技術や人工知能によるデータ解析技術の目覚ましい発展に伴い、センサを介して身の回り(フィジカル空間)の情報を収集し、サイバー空間で蓄積・利活用する産業が次々と生まれています。環境中のガス・匂いを検知する人工嗅覚センサは、物理情報を遥かに凌駕する膨大で多角的な「化学情報」を収集する次世代センサ技術として多くの関心が寄せられていますが、湿度70%以上で検出率がゼロになるセンサもあるなど、環境湿度がガス・匂いセンシングへ及ぼす影響は本分野における深刻な問題となっています。本研究では、高湿度環境下における高信頼性のガス・匂いセンシングを可能にする除湿デバイスの開発に取り組んでいます。

詳細を見る

-

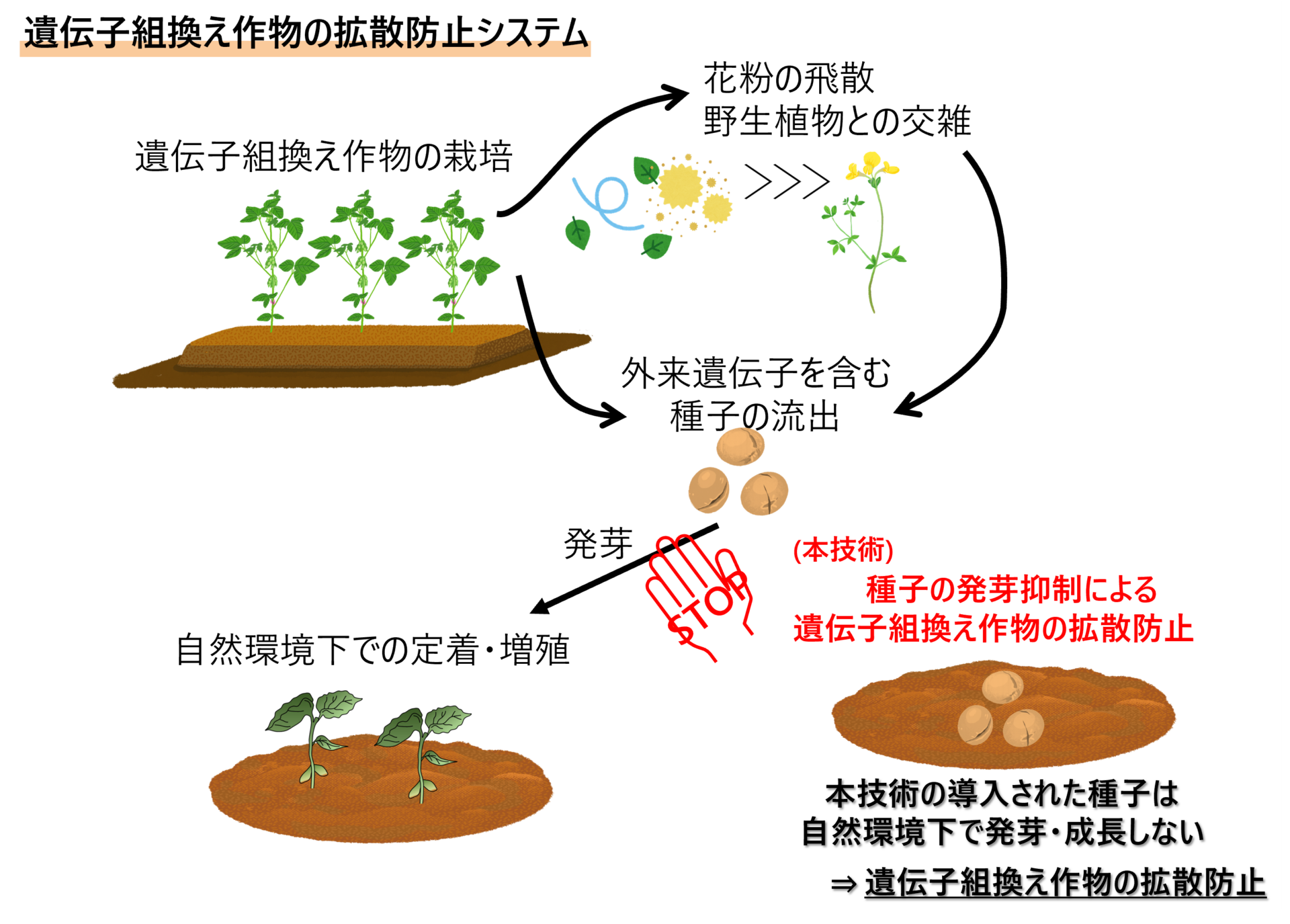

自然環境中への遺伝子組換え作物の拡散を防止するシステムの開発 【用途例】環境負荷のない有用遺伝子組換え作物の開発と利用につながる

現在、遺伝子組換え作物は世界中で栽培・利用されており、将来的なGM作物の市場規模は2028年に298億7,000万米ドル (約4兆2300億円) へ到達すると予想されています。しかし一方で、遺伝子組換え作物の自然環境中への流出・拡散に対する対策は十分ではありません。そこで現在、私の研究グループでは実用的な遺伝子組換え作物の拡散防止システムの開発を行っています。今後、この技術を社会実装することで、安心・安全な食と農業を実現します。将来的には、遺伝子組換え作物の栽培や利用による環境汚染の懸念のない世界を目指します。

詳細を見る

-

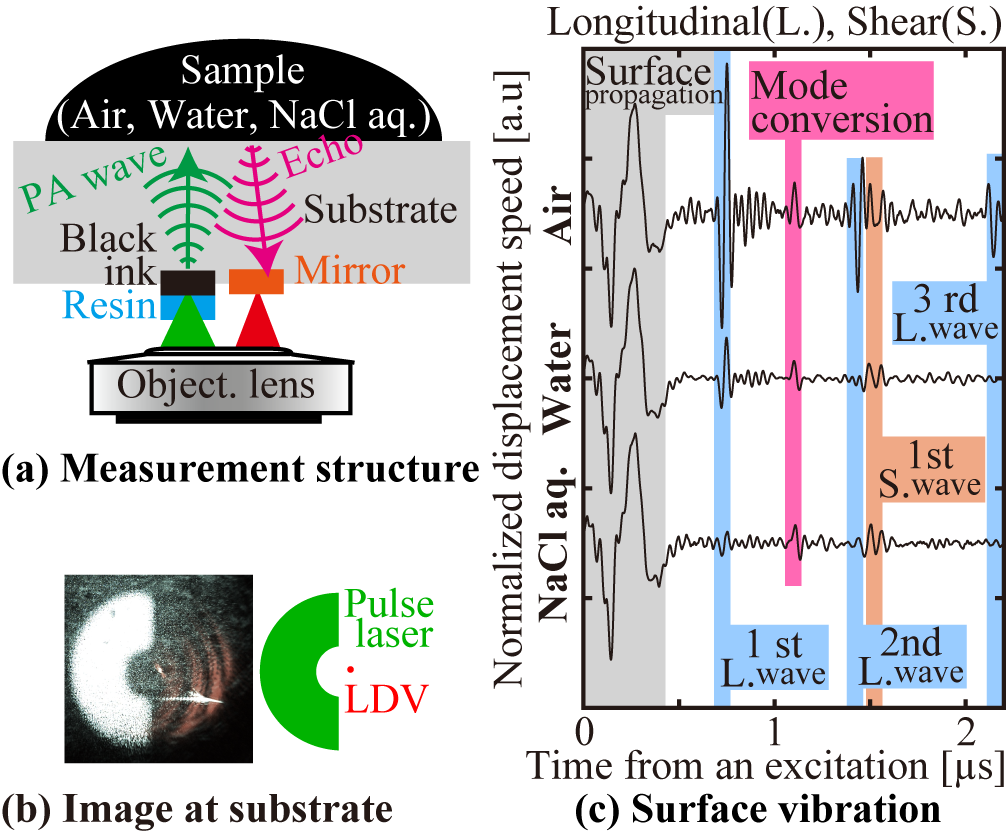

光の送受信を使った非接触硬さ計測法の開発 【用途例】クリーン環境下で計測が必要な生産物の硬さ計測

製品の品質管理には光学カメラを使った形態計測が多用されています。光学画像は昨今のAIとの相性がよく、高速カメラとAIを組み合わせることで目視による品質検査をはるかに超えるスループットで検査ができるようになりました。私のvisonは形態を計測するカメラと同じように簡単かつ高速に機械物性、すなわち”硬さ”を計測する手法を提案します。非接触で硬さ計測する提案手法は汚染を嫌う再生医療用細胞の生産や半導体生産との相性が良く、応用されることを期待しています。この他にも3Dプリンティング製品の強度を計測し、機械部品としての品質管理を実現することも期待しています。

詳細を見る

-

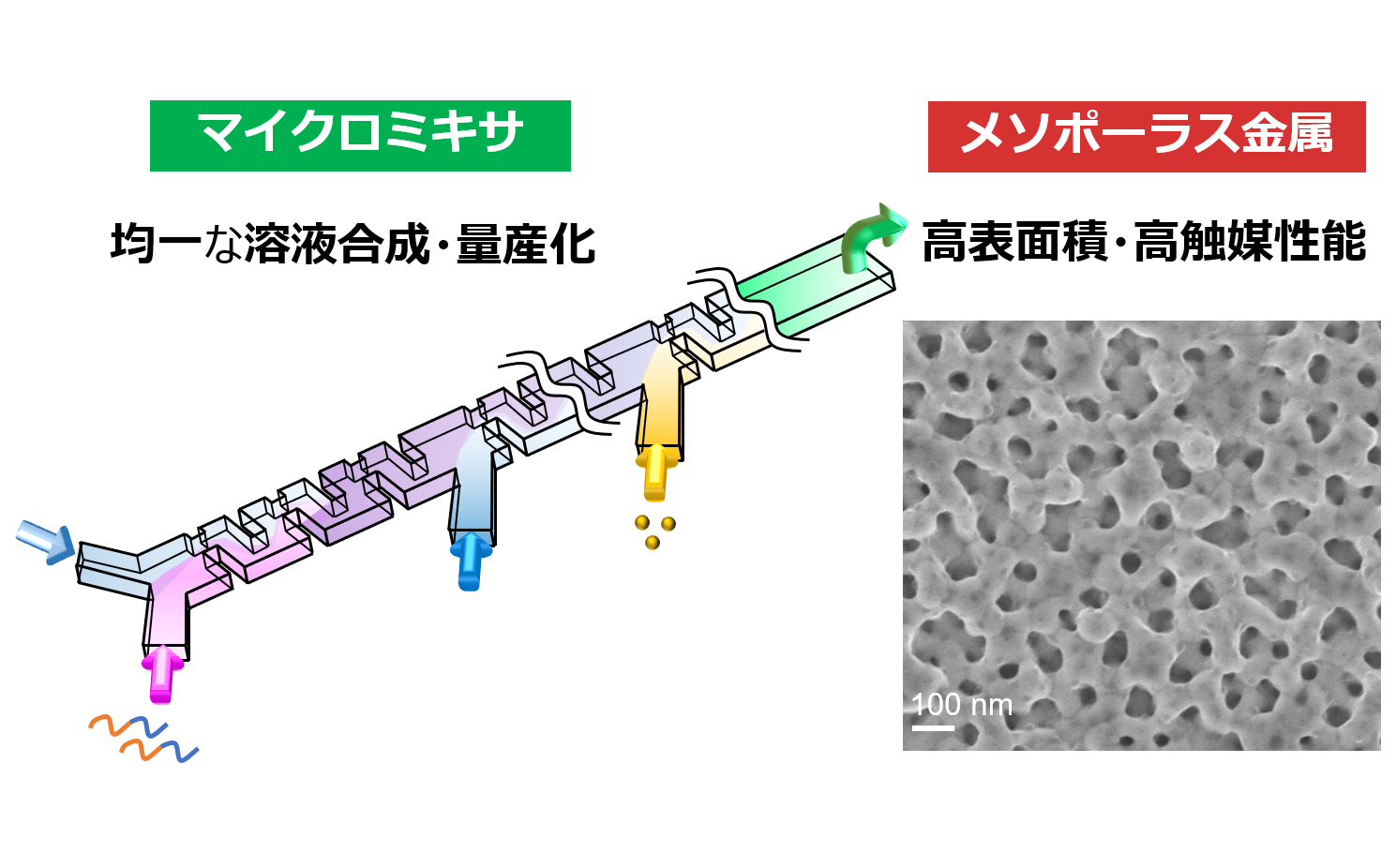

高効率ナノ多孔性金属マテリアルのオンチップ量産化技術の開発 【用途例】反応・合成の自動化・溶液の量産化

カーボンニュートラルな社会を実現するために、燃料電池システムの性能向上やコストダウンは喫緊の課題と言えます。メソポーラス金属ナノ材料は、メソ孔(~50nm)により、高い表面積を有しています。そのため、燃料電池内に含まれる電極触媒の触媒活性の向上、骨格構造による燃料電池のコスト低減を実現することができます。本研究テーマでは、メソポーラス金属ナノ材料の量産を目的としたオンチップでの量産化技術の開発を目指します。

詳細を見る

-

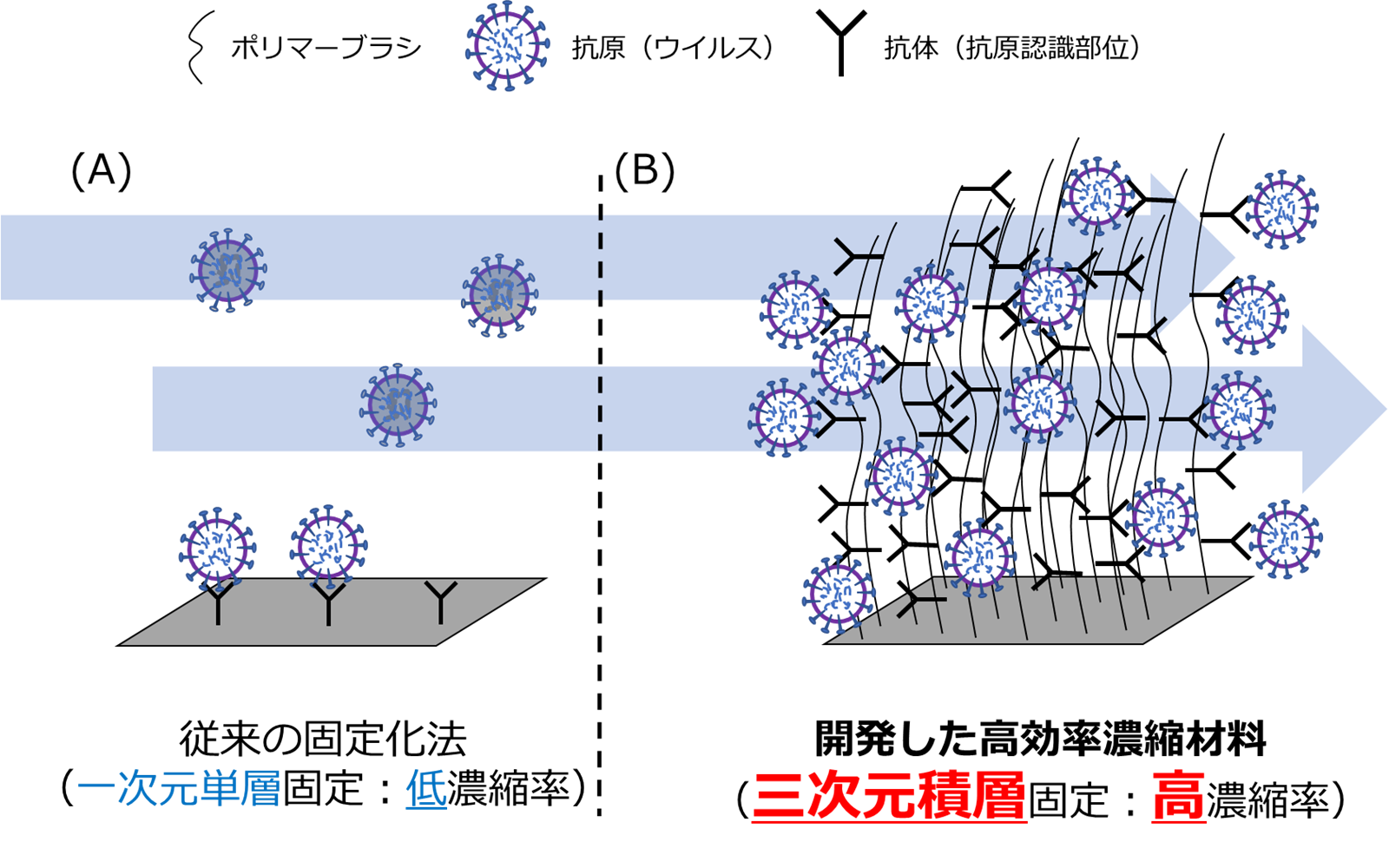

下水疫学調査サービス事業に最適なポリマーブラシ型超高効率ウイルス濃縮技術の確立 【用途例】各種サンプルからのウイルス濃縮材料

新型コロナウイルスによる世界的なパンデミックの発生により、ウイルスの動態検査をモニタリングできる下水疫学調査(下水道サーベイランス)が注目されています。しかし、下水サンプルからウイルスを濃縮する際に、他物質による阻害や雨水等による希釈により低効率化が生じることが課題となっています。これらの課題を解決できる技術・材料を全国の下水道サーベイランスに適用できれば、業界全体の効率・精度が向上し、ウイルスの動態を迅速に把握・発信(可視化)できることから、事前にパンデミックに備えることができると考えられます。

詳細を見る

-

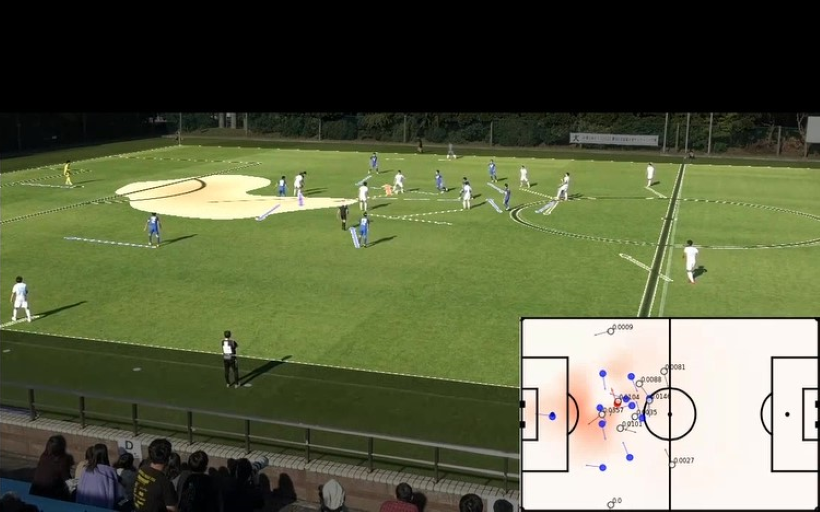

AI Analyticsによるeスポーツのプレー評価プラットフォーム 【用途例】(e)スポーツ分析基盤で戦略構築と観戦体験を革新する

(e)スポーツの課題として、データ収集に時間が掛かる、資金力がないとデータが得られないという課題と、経験に基づく評価・提案であり、時に公平性・一貫性・透明性が不足する、という課題があります。前者の課題について、まずデータを取得・扱うところから始める必要がありますが、これをオープンソース解析プラットフォームOpenSTARLabの共同構築から始めます。これが出来れば、後者の課題として、AI予測や時空間イベント予測に基づくプレー評価等、分析の民主化が見えてきます。見る、営む、創るのニーズに応じたアプリケーションの提供を目指します。

詳細を見る