SEEDS

研究シーズ一覧

シーズを検索

-

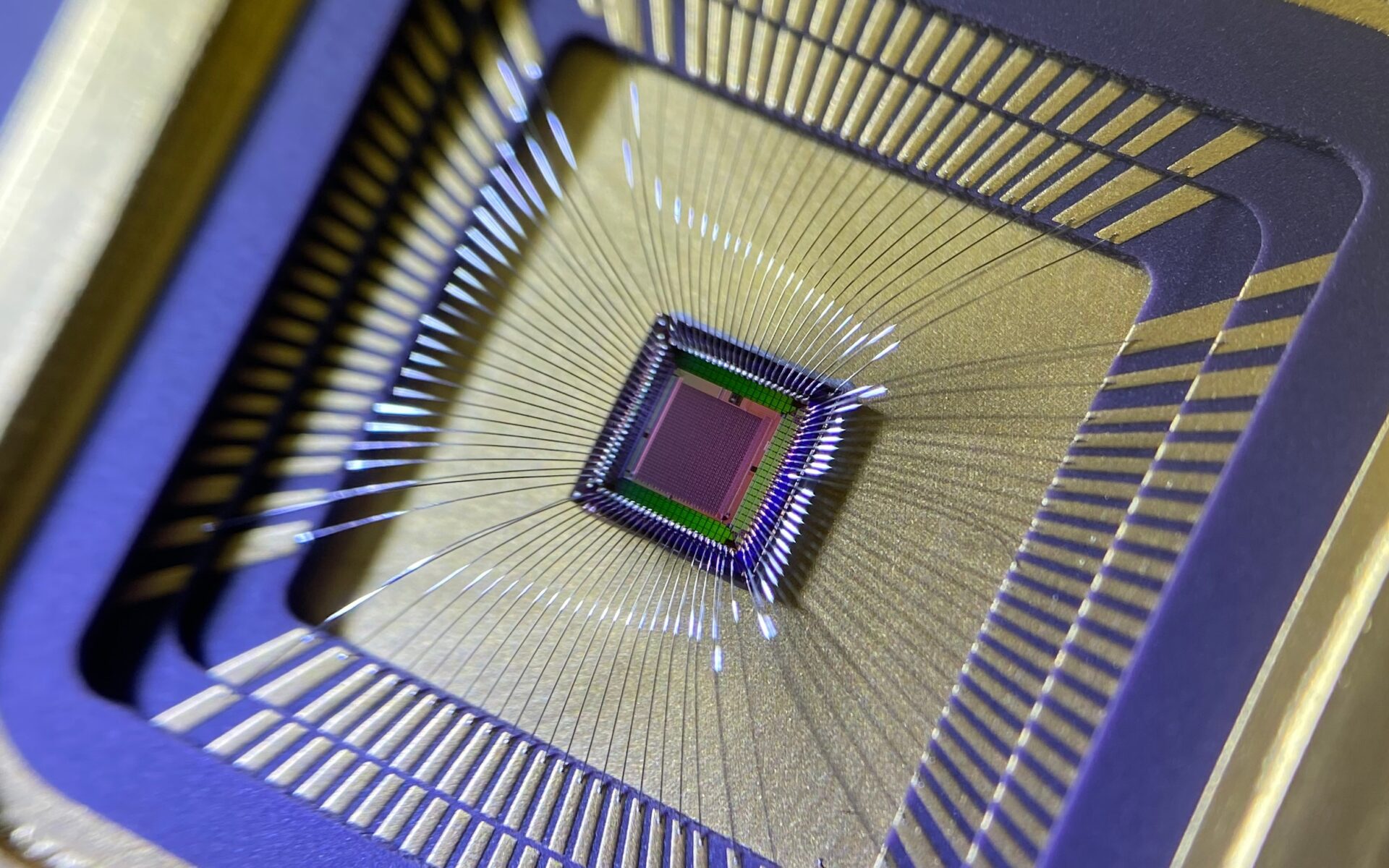

高解像・超高速SOI-CMOS電子直接検出型カメラの開発 【用途例】高速・高感度の高性能カメラでこれまで捉えられなかったものを可視化

電子直接検出型カメラの登場で高速・低線量観察をが可能になっており、これまで難しかったソフトマテリアルの高分解能観察ができるようになっている。一方で、電子直接検出型カメラは海外製かつ高価格、さらに国内では間接型から直接検出型カメラへの置き換えが進んでいない。そこで国内で開発されたSOI-CMOSイメージセンサを透過電子顕微鏡用のカメラとして応用し、さらに高性能な制御ソフトウエアも実現することにより、電子線敏感材料など通常のカメラでは捉えられないものを可視化を目指す。

詳細を見る

-

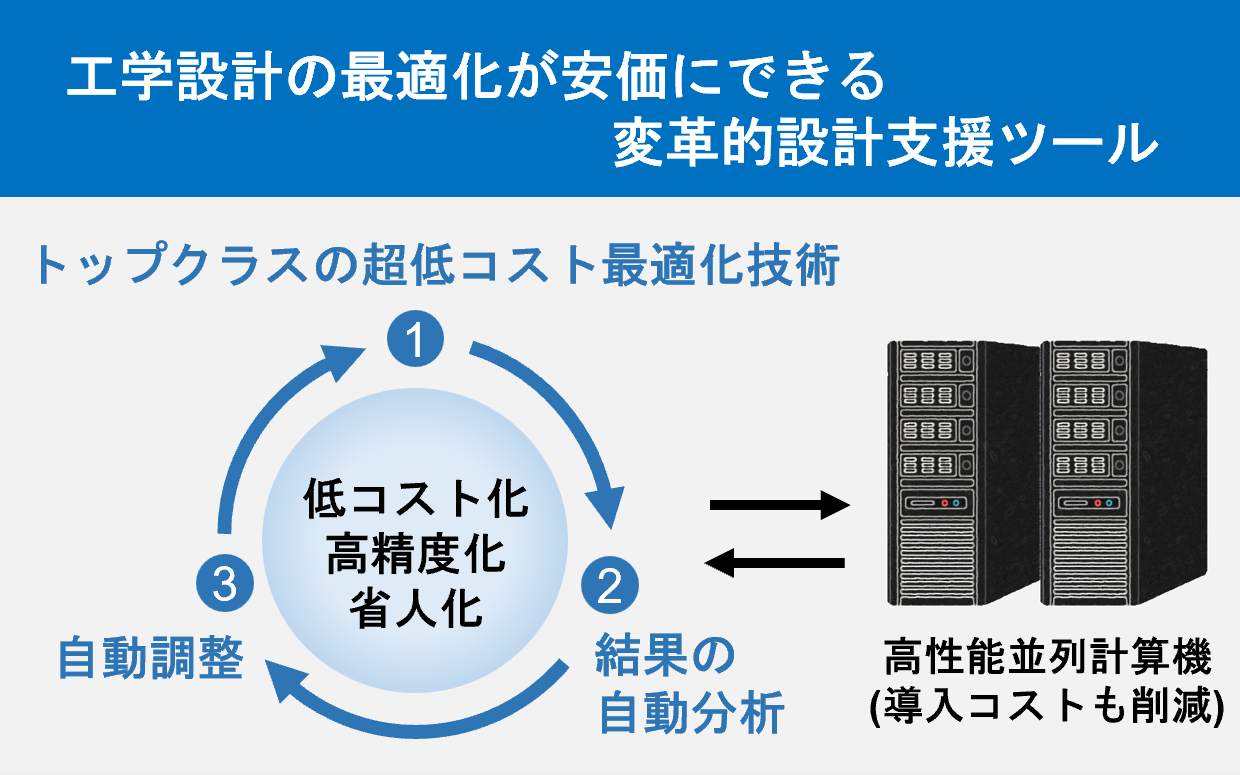

工学設計の最適化が安価にできる変革的設計支援ツール 【用途例】最適化を駆使して認知限界を超えたモノづくりに挑む

工学設計の最適化は、従来の性能を超える「革新的設計」を創出した多くの事例があり、競争力の強化に不可欠な技術です。しかし、このような最適化は、綺麗な定式化ができず、膨大な費用や時間がかかり、専門知識も必要になるため、手軽に行えるものではありません。そこで本開発では、最適化プロセスの低コスト化と省人化を同時に達成する最適化ツールを開発します。このツールを起点とし、現在まで断念していた複雑な工学設計の最適化を可能にし、社会的インパクトのある革新的設計の創出を目指します。

詳細を見る

-

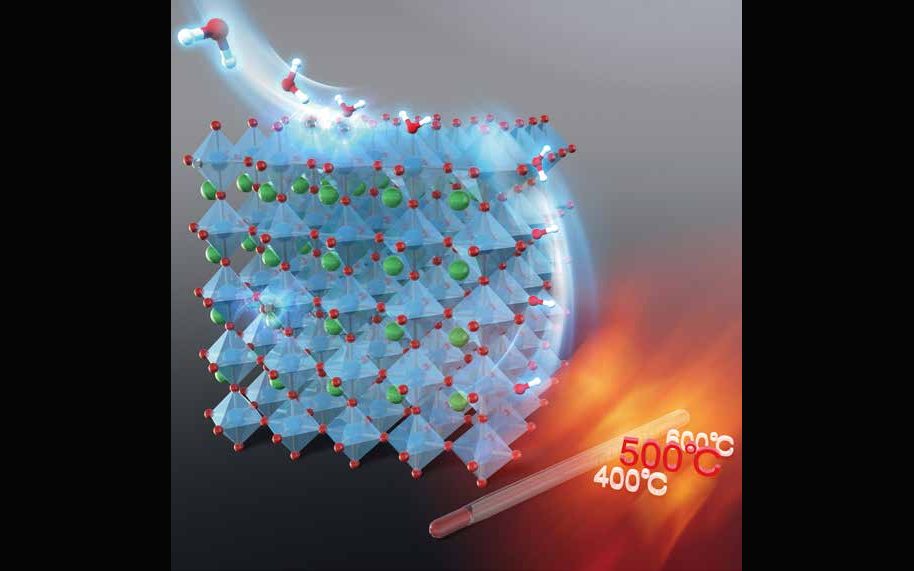

未踏の酸水酸化物群から生む次世代キーマテリアル 【用途例】カーボンニュートラルに向けたCO2還元・高温水蒸気電解を400℃以下で実現

カーボンニュートラルの実現に向け、水素製造やCO₂還元で使われる水蒸気電解・燃料電池を400℃以下でも動かすことを目指しています。従来の延長ではない、新しい“プロトンがよく動く材料”の設計に挑戦中です。私たちの提案は、水酸化物イオン(実質的な担体はプロトン)と酸化物イオンの通り道を組み合わせた電解質材料の創出です。これまでに、600℃以上でも水酸化物イオンを結晶内に保てる化合物や、400℃以下で従来材を上回る導電率を示す材料を見いだしています。

詳細を見る

-

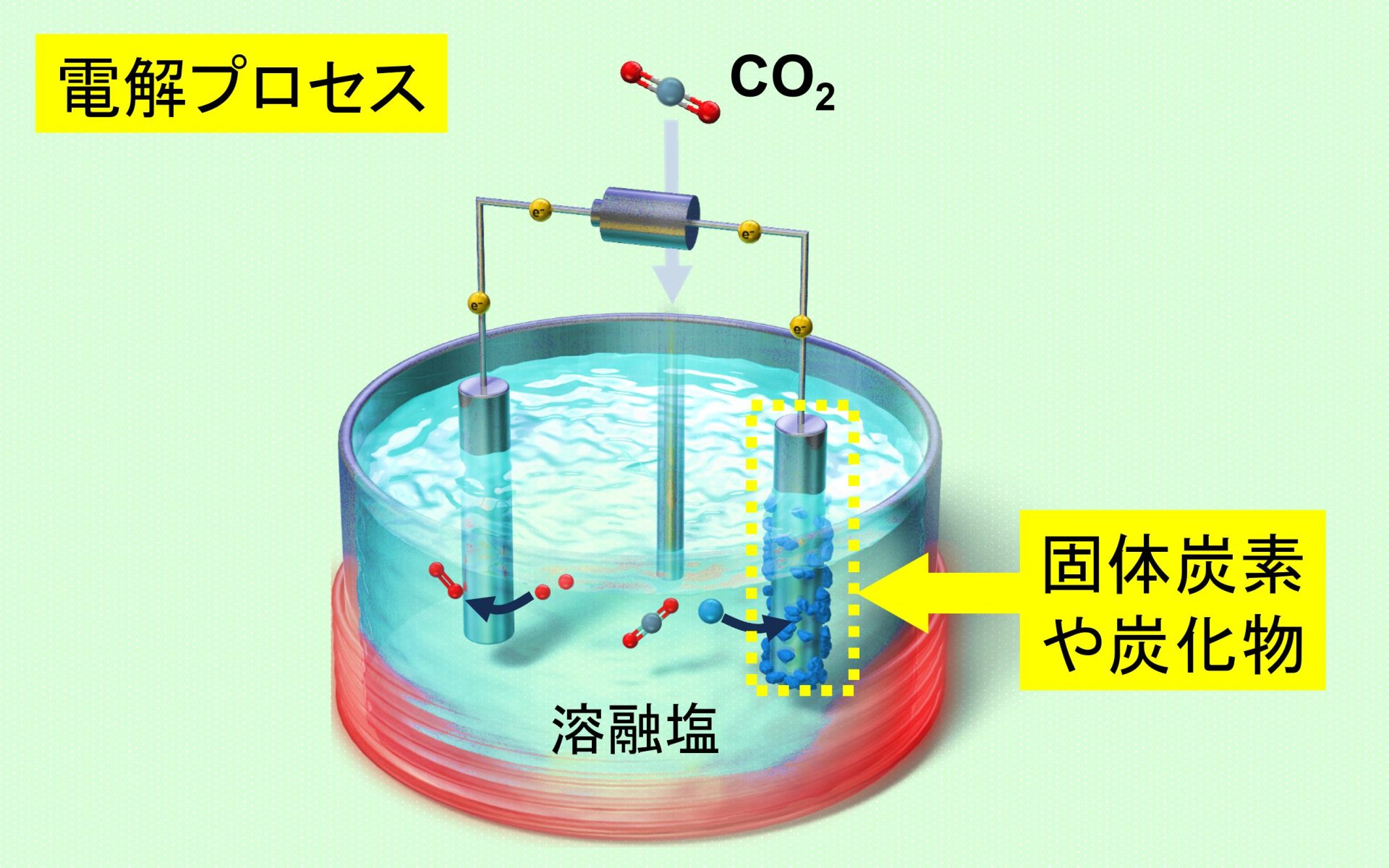

二酸化炭素を100%原料とした固体炭素や炭化物類の製造 【用途例】高純度な固体炭素(粉末/めっき)または金属炭化物

“減らす”のではなく、”活用”する。大気中の”ゴミ”ではなく”エネルギー資源”へ。本技術は、二酸化炭素から固体燃料の合成を可能とする新・環境技術です。炭素に価値が付くようになった新しい市場において、炭素に付加価値をつけて日本のエネルギー社会を動かす新しい合成プロセスを提案します。塩・卑金属という身の回りにありふれた材料のみを使って、固体状の炭素を生産する技術は世界に類を見ません。

詳細を見る

-

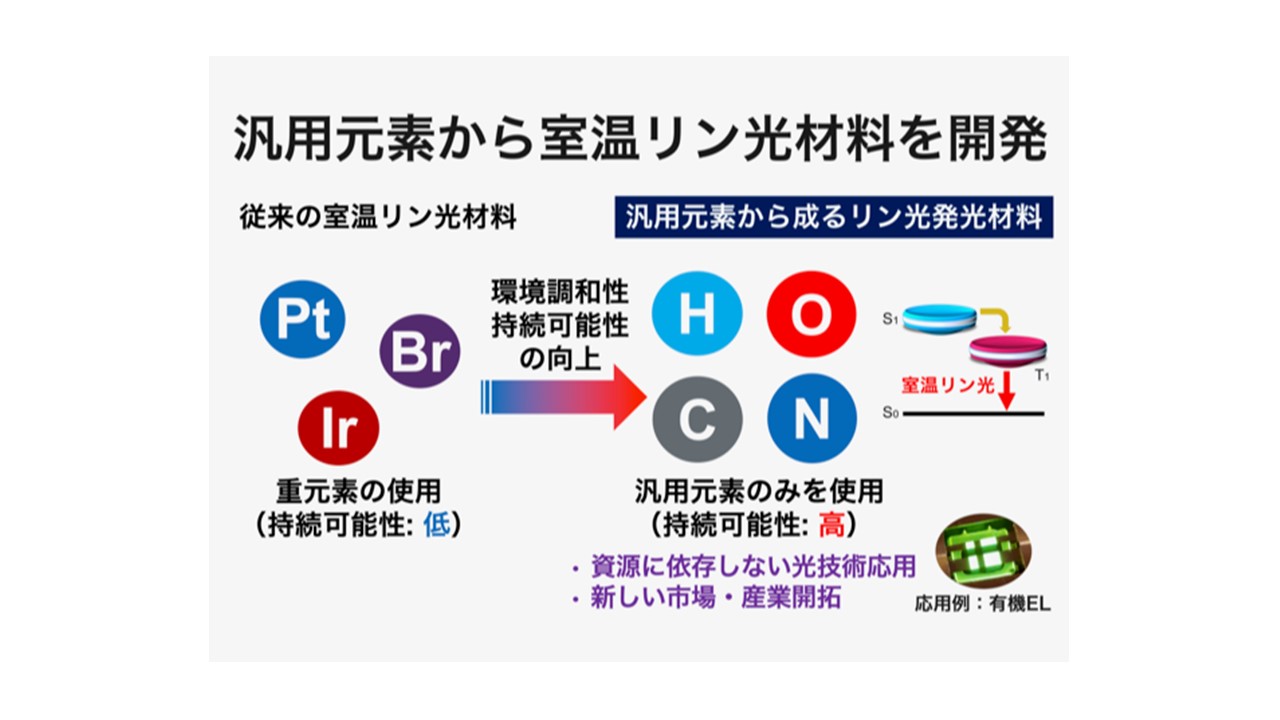

ありふれた元素からエネルギー変換効率の高い発光材料を創る 【用途例】高効率な発光素子の実現

室温でリン光を示す有機分子は、高効率発光素子の発光材料として有用です。しかし、既存の室温リン光材料には白金やイリジウムといったレアメタルまたはハロゲンなどの重元素の導入が必須であったため、資源枯渇や環境負荷の懸念が残っています。これに対して、炭素や水素といったありふれた元素(汎用元素)だけから室温リン光材料を創製できれば、持続可能なエレクトロニクス材料が実現できます。本研究テーマでは、元素の特性を活用することで、汎用元素だけから構成される室温リン光材料を創製し、持続可能的なエレクトロニクスの発展に貢献します。

詳細を見る

-

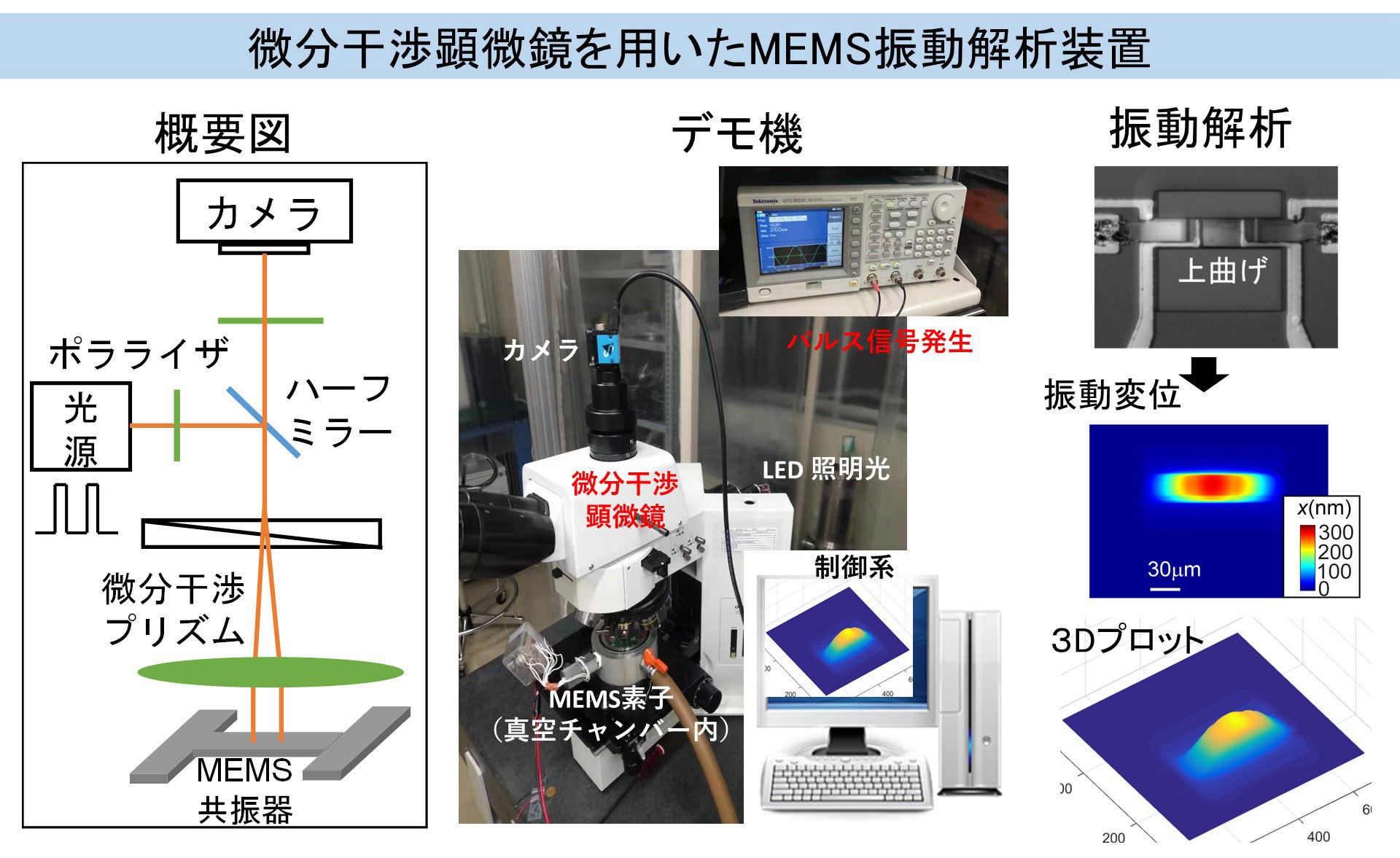

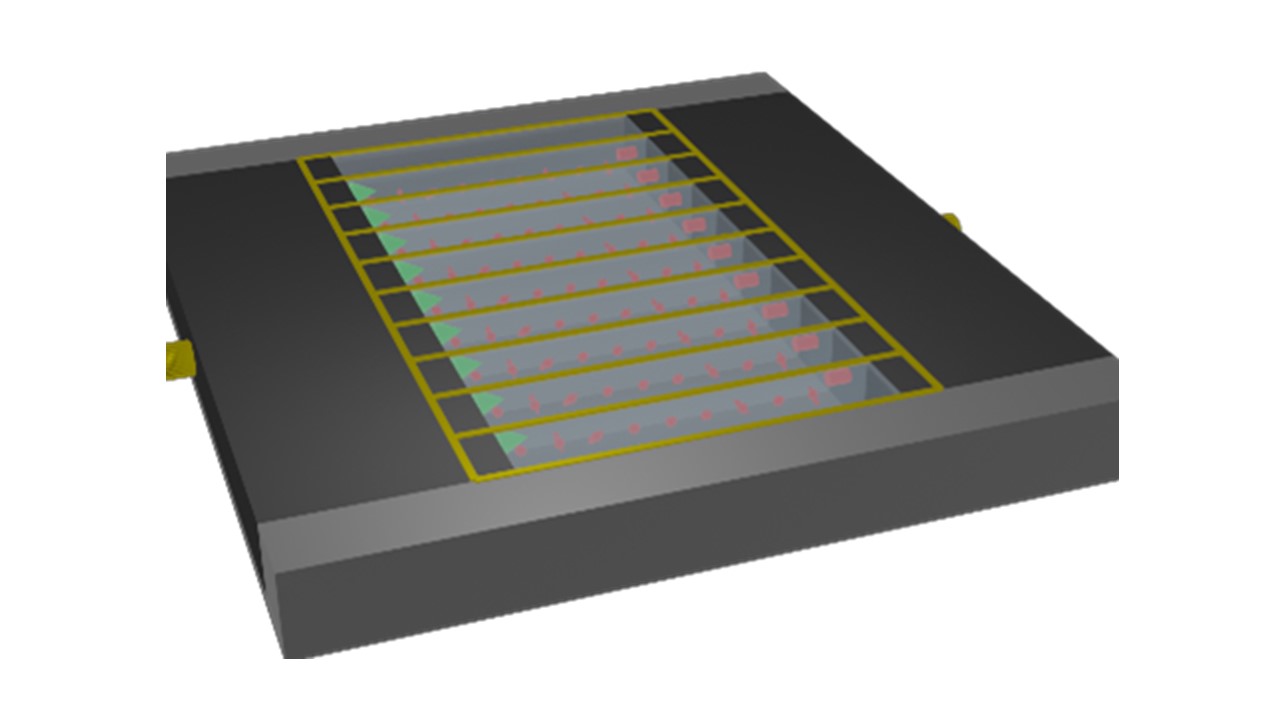

微分干渉顕微鏡を用いた高感度・大測定範囲・低コスト振動解析装置 【用途例】MEMSデバイスの振動解析、ほかの微小な試料(細胞など)の振動解析

微小電気機械システム(MEMS)が半導体微細加工技術を用いて作られる機械的自由度を持つ素子で、加速度センサや赤外線センサをはじめ、多くの電気製品に使われている。本技術シーズは、微分干渉顕微鏡によるMEMSデバイスの振動を簡単に可視化する振動解析装置の実現を目指している。本技術は、従来の技術と比べ、複雑な光干渉の調整が不要、測定の範囲が10倍以上大きく、且つ装置自体の防振対策等も不要である。そのため、本技術のコストは同類の装置より一桁減らせ、応用場面も研究室に限らず、MEMSの生産ラインと使用現場へ拡大することができる。

詳細を見る

-

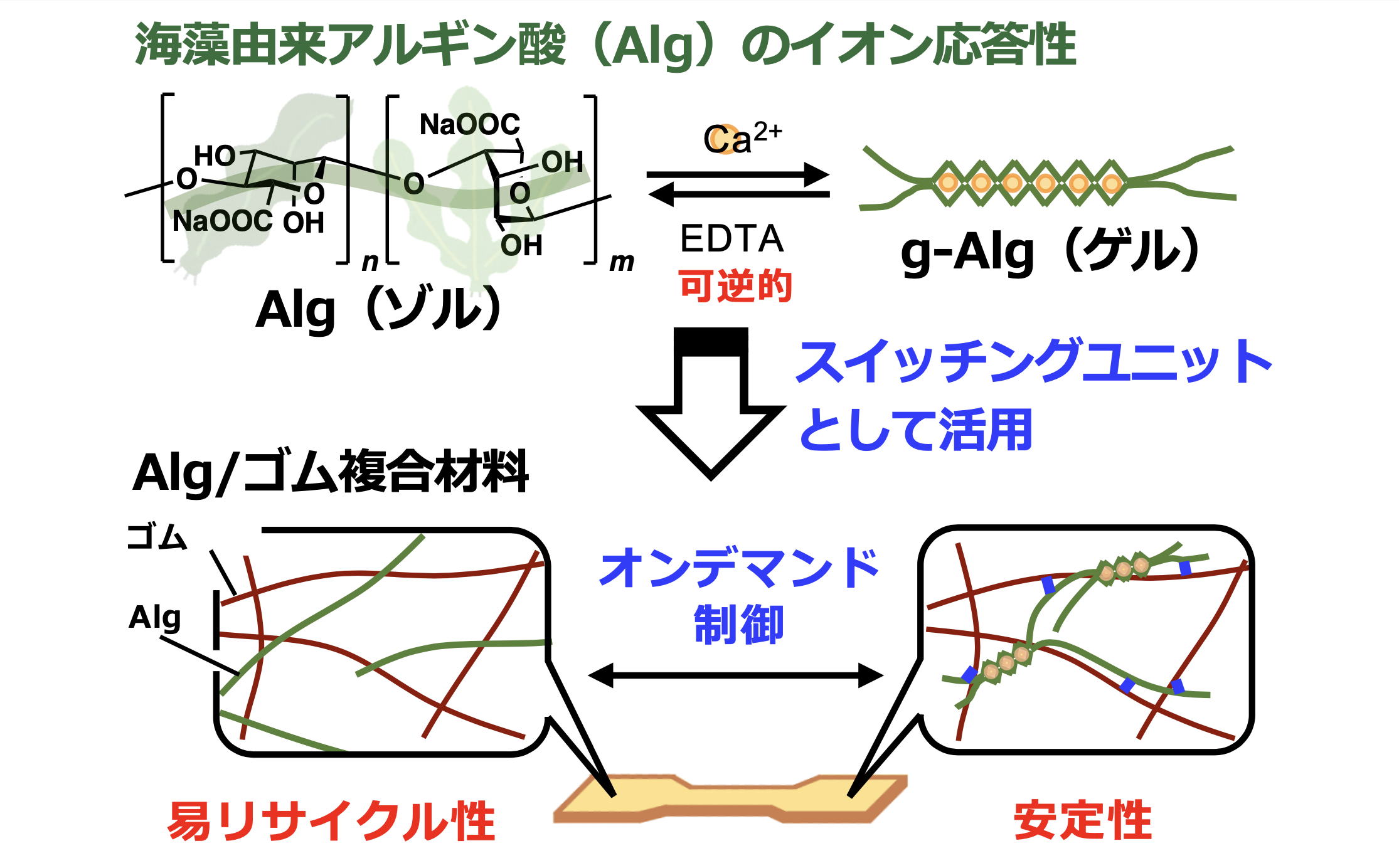

海藻由来のイオン応答性サステイナブル高分子材料の開発 【用途例】易サイクル性と実用性を兼備したゴム材料の創出

海藻由来のアルギン酸とゴムを複合化することで、新しいバイオエラストマーを創出します。また、ここにアルギン酸が有するイオン応答性を組み合わせることで、エラストマー材料の物性チューニングや易リサイクル性と安定性の両立が期待されます。本技術は、接着剤やゲル材料といったその他の応用展開可能な材料へも展開可能であります。これらの研究を通して、藻類の市場価値を上げることによる資源循環の貢献を目指します。

詳細を見る

-

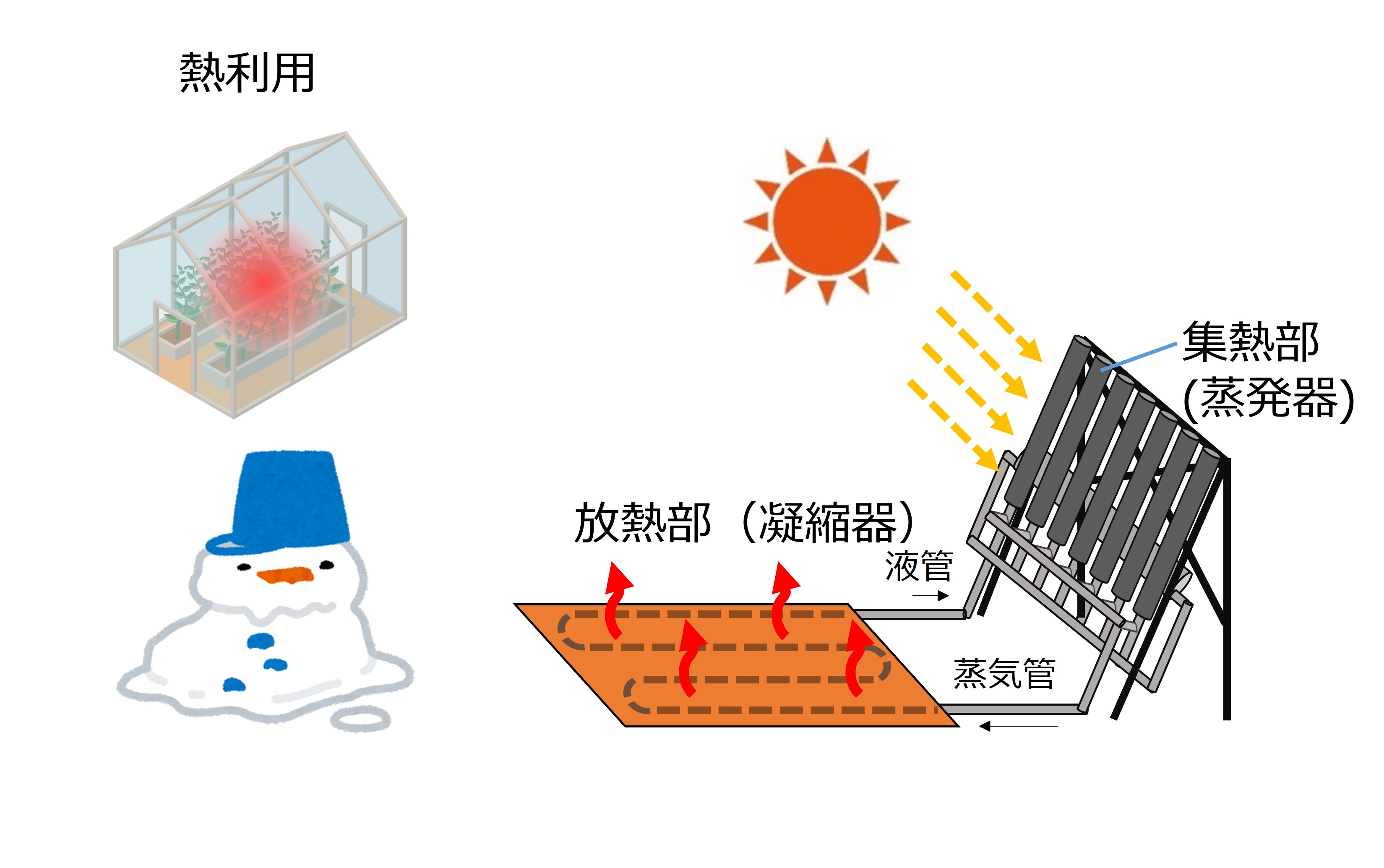

ループヒートパイプによる太陽熱エネルギー利用 【用途例】太陽熱を使った加熱を活用することにより、省エネ、カーボンニュートラルに貢献

本研究で開発するループヒートパイプ式太陽熱利用システムによって、太陽熱を利用して施設園芸における温室ハウスの加温を実現し、ボイラーでの化石燃料使用量を削減する。本システムは電気、水道圧力を必要としないため、周囲のインフラを必要とせず過疎地などでも場所を選ばず設置できる。豪雪地における太陽熱を利用した融雪などにも適用可能である。

詳細を見る

-

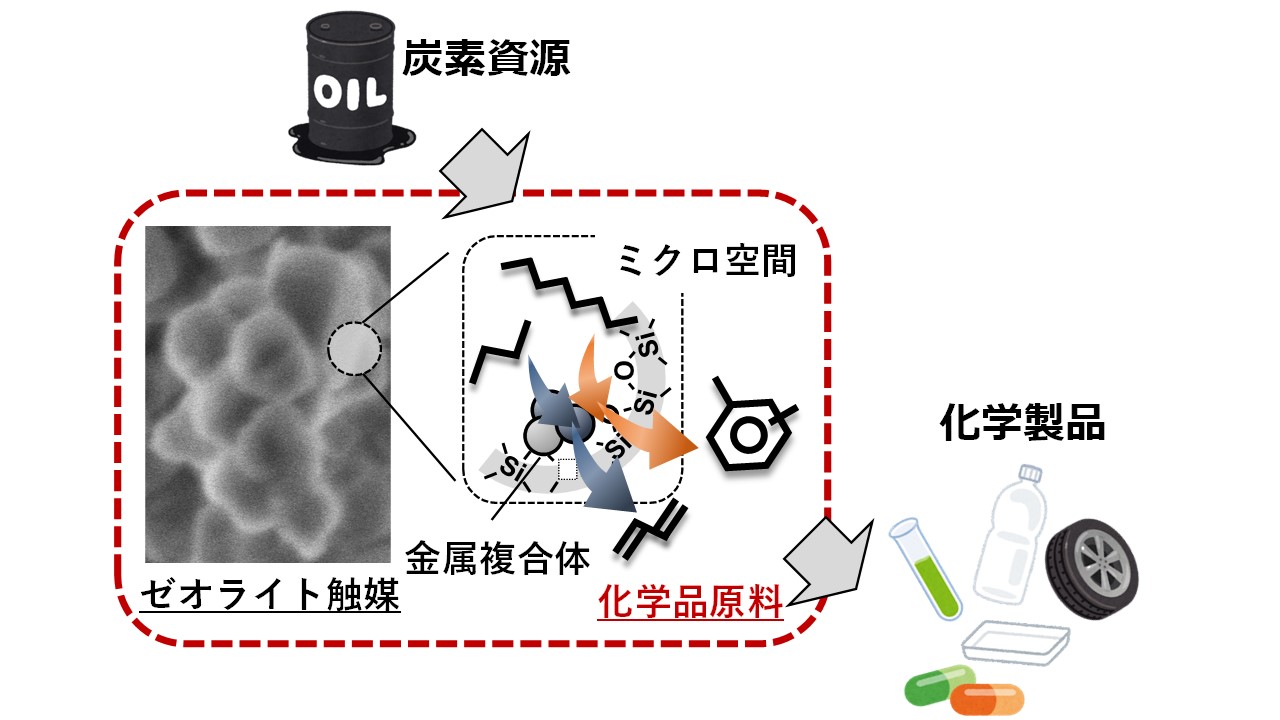

石油のノーブル・ユースを志向した炭化水素の高付加価値化のための固体触媒開発 【用途例】低付加価値な炭化水素の高付加価値化(化学製品得率の向上)の実現

エネルギー資源の化石資源から再生可能エネルギーへのシフトが志向されるに伴い、石油からの製品の需要も変化しています。また、埋蔵量の有限性からも、石油のノーブル・ユースが強く求められるようになっています。このため、石油化学品を含む高付加価値製品の得率増を目指して、石油精製プロセスで得られる留分のうち、燃料などの燃焼に用途が限定されていた炭化水素を、より高付加価値な化学品原料に変換するプロセスを構築します。そして、副反応による炭素資源のロスを抑えて、資源の効果的利用・目的化合物の製造効率の向上を目指します。

詳細を見る

-

高温高圧環境でも高性能に磁場や温度を検出できる量子センサ 【用途例】産業財やインフラのモニタリング

30 年後の未来社会では、我々人類が知覚できる領域の地平線はどこまで広がっているでしょうか?知覚の地平線は、どれだけ豊かな「情報」をこの世界からセンシングできるかによ

って決まります。センシングと言えば、昨今の IoT 化の興隆およびそれに伴う各国の積極投資によって、爆発的に発展している技術分野です。ところが、今日センシング技術で得られる情報というのは、已然として人間生活に近い領域に限定された、つまり”常温常圧”で”マクロスケール”を対象としたものがほとんどではないでしょうか。本研究では、人類の知覚が未だおよんでいない領域から有益な情報を得るためのセンシング技術を開発します。詳細を見る

-

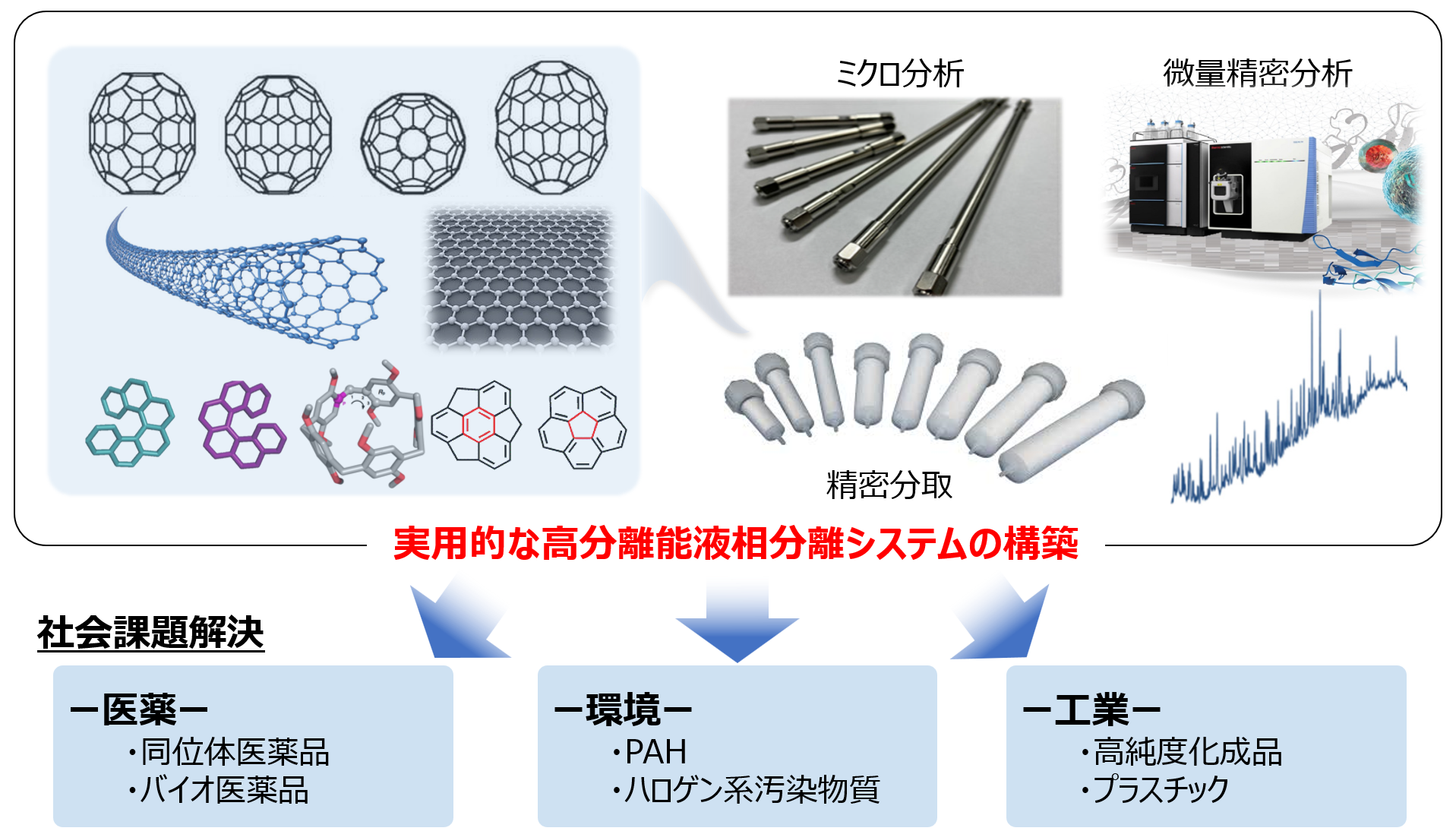

ナノカーボンを用いた高分離能液相分離システムの開発と実用化 【用途例】弱い相互作用を制御し、精密な分離を可能にする

生体試料や汚染水の微量分析から、天然資源や化成品の大量分取に至るまで、高速液体クロマトグラフィー (HPLC) が産業にもたらした恩恵は計り知れません。そこで本プロジェクトでは、高密度なナノカーボンの固定化によって、芳香族に由来する微弱な相互作用(π相互作用)を駆動力とした逆転の発想の分離場を開発し、HPLCでの精密分離における新しい選択肢を提供します。分離スケールの拡大にも力を入れ、微量精密分離から汎用的なミクロスケールの分離分析、さらにはリッタースケールの大量分取に対応できる実用的な分離プラットフォームの構築に挑戦します。

詳細を見る

-

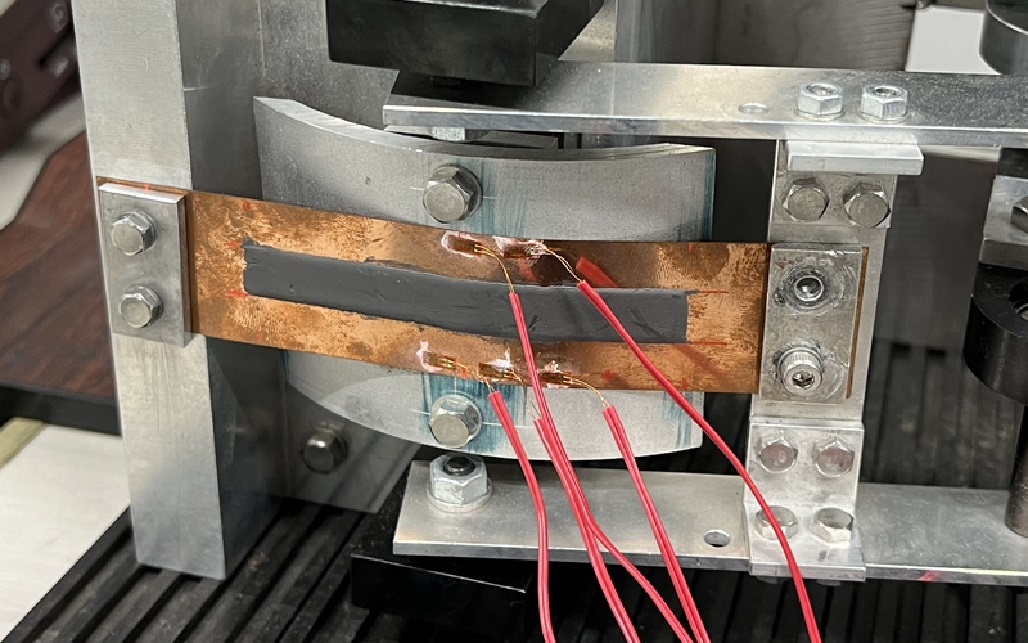

電池材料の機械的性質および疲労特性の予測・評価技術 【用途例】コンピュータ・シミュレーションによる予測と評価

リチウムイオン二次電池に代表されるエネルギー密度の高い二次電池は電気自動車をはじめとする機械構造物の動力源や発電した余剰電力の備蓄用バッテリーとしての運用が進んでおり、現代の都市生活に不可欠なインフラの一つといえます。たとえば電池の主要な構成部材のうち、薄い塗膜状の電極は極めて脆いという特徴があります。電極が損傷すると電池の総合的な発電能力の低下や短寿命化につながるため、その力学的な現象を解明するとともに、損傷を抑制できる電極の構造設計手法と評価方法の構築を目指しています。

詳細を見る

-

高親和性超分子ファイバーを利用した高異方性機能材料の開発 【用途例】高異方性をもつ導電性材料と磁性材料の開発

現代社会において、デバイスの軽量化、微細化、高密度化、高集積化がますます必要となり、微細加工のさらなる向上が求められる。例えば有機トランジスタや透明電極に使用される導電性高分子や、不揮発性メモリで使用される磁気材料は、高選択性、高異方性の付与により、それぞれ優れたキャリア移動度と磁気的性質が発現する。配向性をもった導電性高分子や磁性材料を作製するためには、大がかりな装置や煩雑な技術が求められる。この研究では、超分子ファイバーを利用することで、短時間かつ低コストで高異方性をもつ導電性/磁性材料の開発が期待できる。

詳細を見る

-

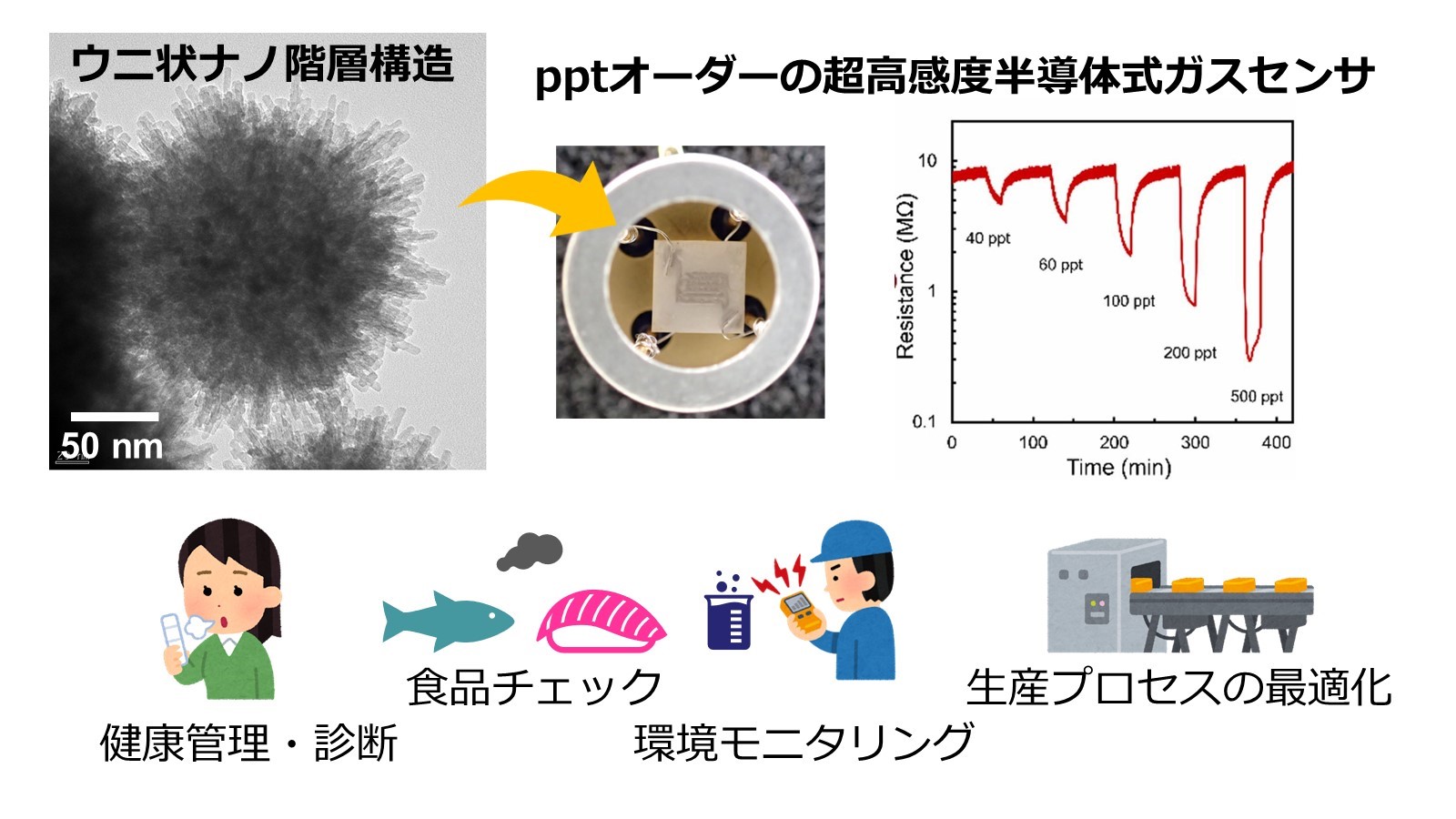

ナノ階層構造膜の新規合成プロセスと超高感度ガスセンサの開発 【用途例】化学物質や病気マーカーの高感度センシング

半導体式ガスセンサの高感度・高選択性・省電力・小型化が可能になると、呼気や皮膚ガスから日々の健康管理やガンの診断が可能になります。また、住宅や工場、農場などの大気成分や、食品や農産物の化学物質のモニタリングが可能となり、安心安全な暮らしの実現、工業製品や農作物の生産効率の向上、フードロスの削減などが期待されます。

詳細を見る

-

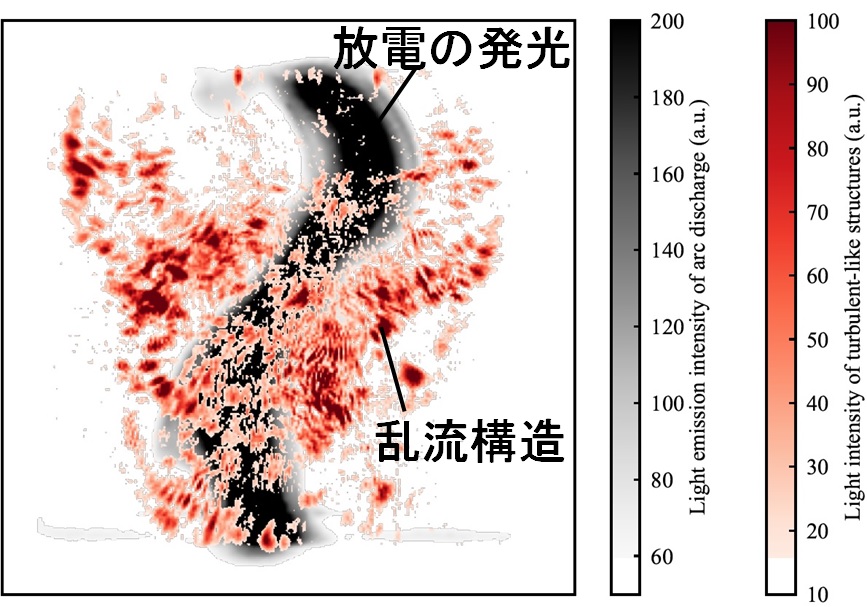

卓越した乱流可視化センサで切り拓くカーボンニュートラル・生産性向上 【用途例】電力機器に多用されている環境負荷の高いSF6ガスの代替ガスを選定

様々な業界で遭遇する乱流、しかし乱流の制御は一般的に非常に困難です。

その一因は、そもそも乱流を正確に計ることができるセンシング技術が無かったという点にあります。

逆に言えば、乱流の正確なセンシング技術があれば、そのデータに基づいて乱流を解析し、制御手法を確立できる可能性があります。

そこで本研究では、乱流を正確にとらえることが出来るセンサを開発しました。

電力機器や、エネルギー、モビリティ、プラントエンジニアリングなどの分野を筆頭に、乱流が制御できれば、カーボンニュートラル・生産性向上が実現できる分野はたくさんあります。詳細を見る