SEEDS

研究シーズ一覧

シーズを検索

ご希望の方はこちら

-

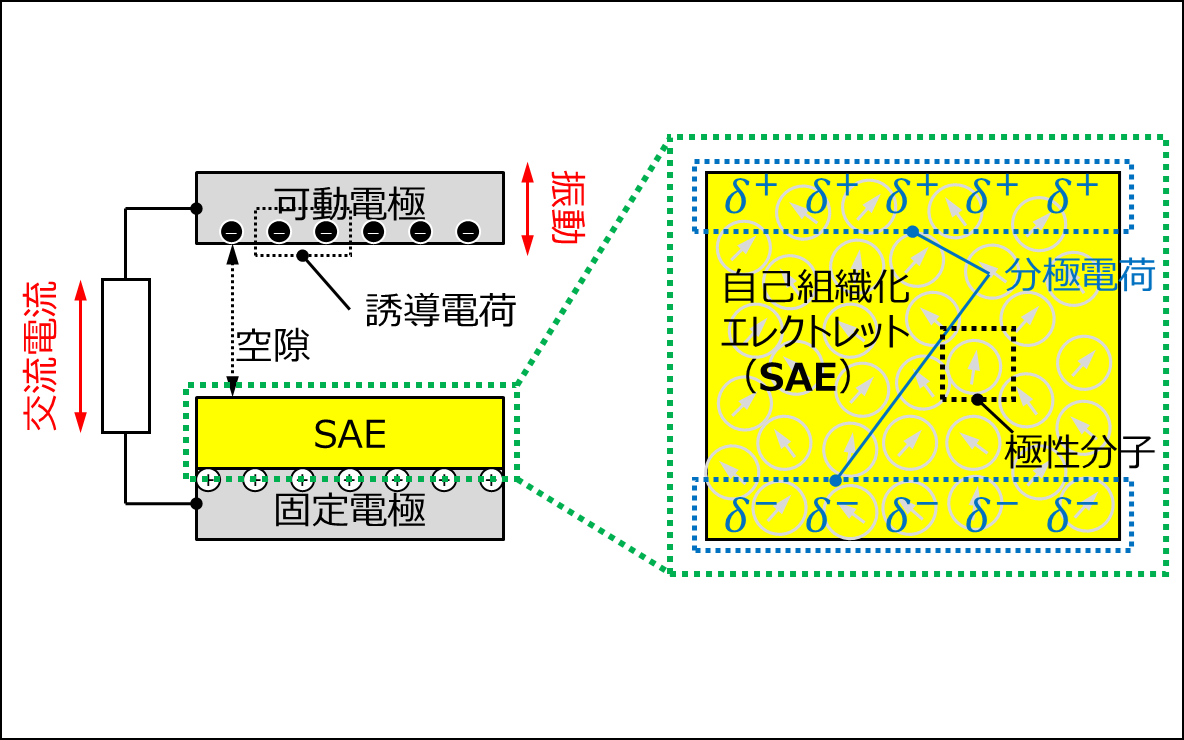

広い周波数帯域で発電が可能で、かつ荷電処理が一切不要なエレクトレット型振動発電素子 【用途例】無線通信機能を備えた各種ワイヤレスセンサ

近い将来1年で1兆個ものセンサを利用する時代が到来するといわれており、持続可能な社会の実現のためにもその電源の確保が急務となっています。そこで現在、環境中の微小な振動からエネルギーを得ることができるエレクトレット型の振動発電素子(E-VEH)がセンサ用の電源として注目を集めています。しかしながら従来のE-VEHでは作製時に荷電処理が必須であり、また特定の振動周波数でしか効率的に発電ができませんでした。そこで本研究では極性有機分子とイオン液体の分極現象を利用し、広い振動周波数帯で発電可能であり、かつ荷電処理が一切不要な振動発電素子を実現します。

詳細を見る

-

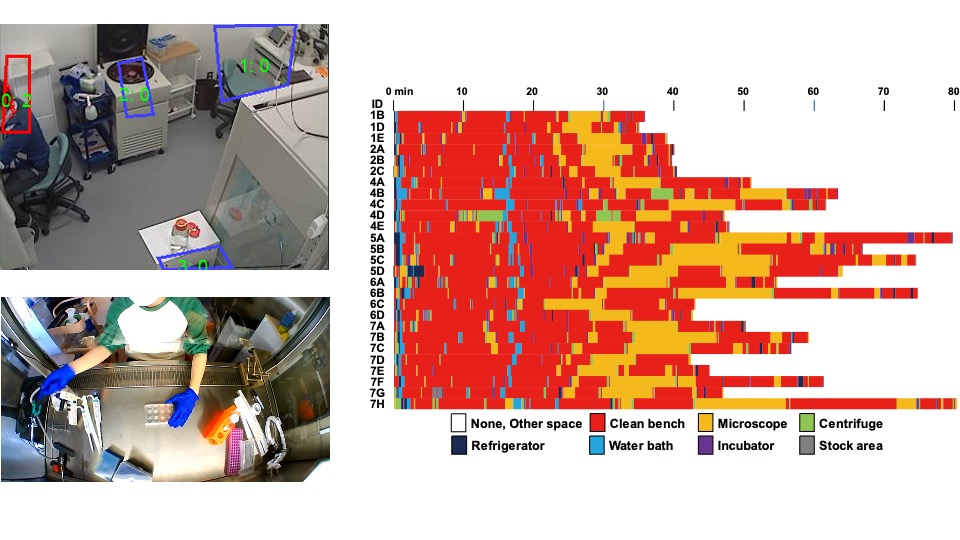

細胞培養安定化のための培養手技計測&改善足場材料創出研究 【用途例】細胞培養手技の定量化

培養細胞の需要が、今後急激に増える予想がなされているが、その製造に関する安定性は、勘や経験、ノウハウで維持している。その要因は、培養方法(手技計測と自動化)と培養環境(マテリアル)が整備されていないことにある。

本研究開発では、培養方法と培養環境の最適化を目指し、データに支持された新規ペプチドマテリアル創出のための要素技術の効果検証を行う。最終的には、細胞培養者に最適な培養方法や培養環境を提案できるプラットフォーム開発(データベース構築、アプリケーション開発)を目指す。詳細を見る

-

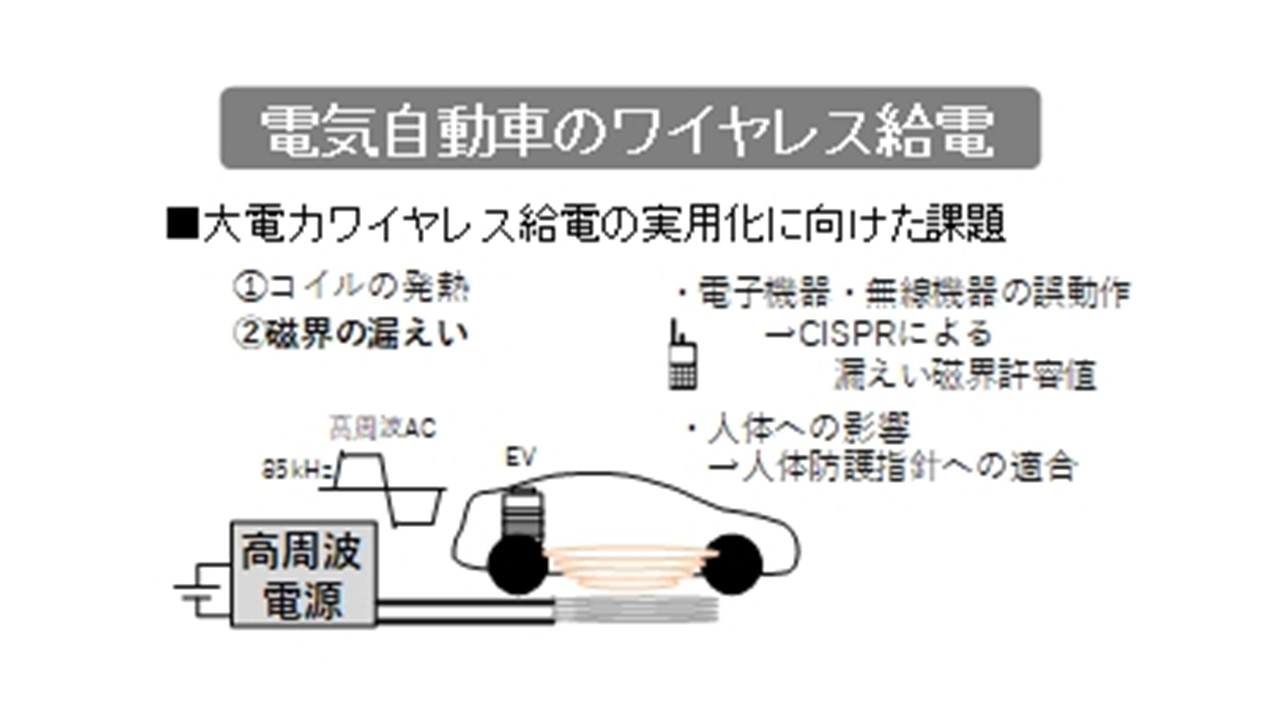

大電力ワイヤレス給電の低ノイズ化 【用途例】循環バスのワイヤレス給電化

大電力ワイヤレス給電システムの実用化に向けて,大きな課題の1つが「漏えい磁界」です。ワイヤレス給電から生じる漏えい磁界は,周辺の無線通信機器への混信妨害の原因となるため,実用化に向けては電波法が定める漏えい磁界許容値を満足する必要があります。また,強い漏えい磁界は人体にも影響するため,人体防護指針満足する必要があります。本開発では,これらの漏えい磁界を抑制しつつ大電力化が可能なワイヤレス給電システムを開発します。

詳細を見る

-

アナログ動作するスピン素子を用いてアナログICの省エネ・小型化を実現 【用途例】次世代無線通信技術、超小型物理センサー技術への貢献を目指します

アナログICの用途は多岐に渡り市場規模も年々増加しております。実在社会では熱、光、音、硬さ、匂いなど様々な情報がありますがこれらは全てアナログ値です。このような情報をコンピューターで処理する際には必ずアナログICが必要となるため、IOT社会の発展とともにアナログICの重要性は益々高まると予想されます。我々は、十分な電力が確保できない、十分なスペースが確保できない、過酷な環境でアナログICの動作が安定しないなどの理由により、既存のアナログICでは使用が厳しかった場面でも、アナログICを利用できる技術の確立を目指します。

詳細を見る

-

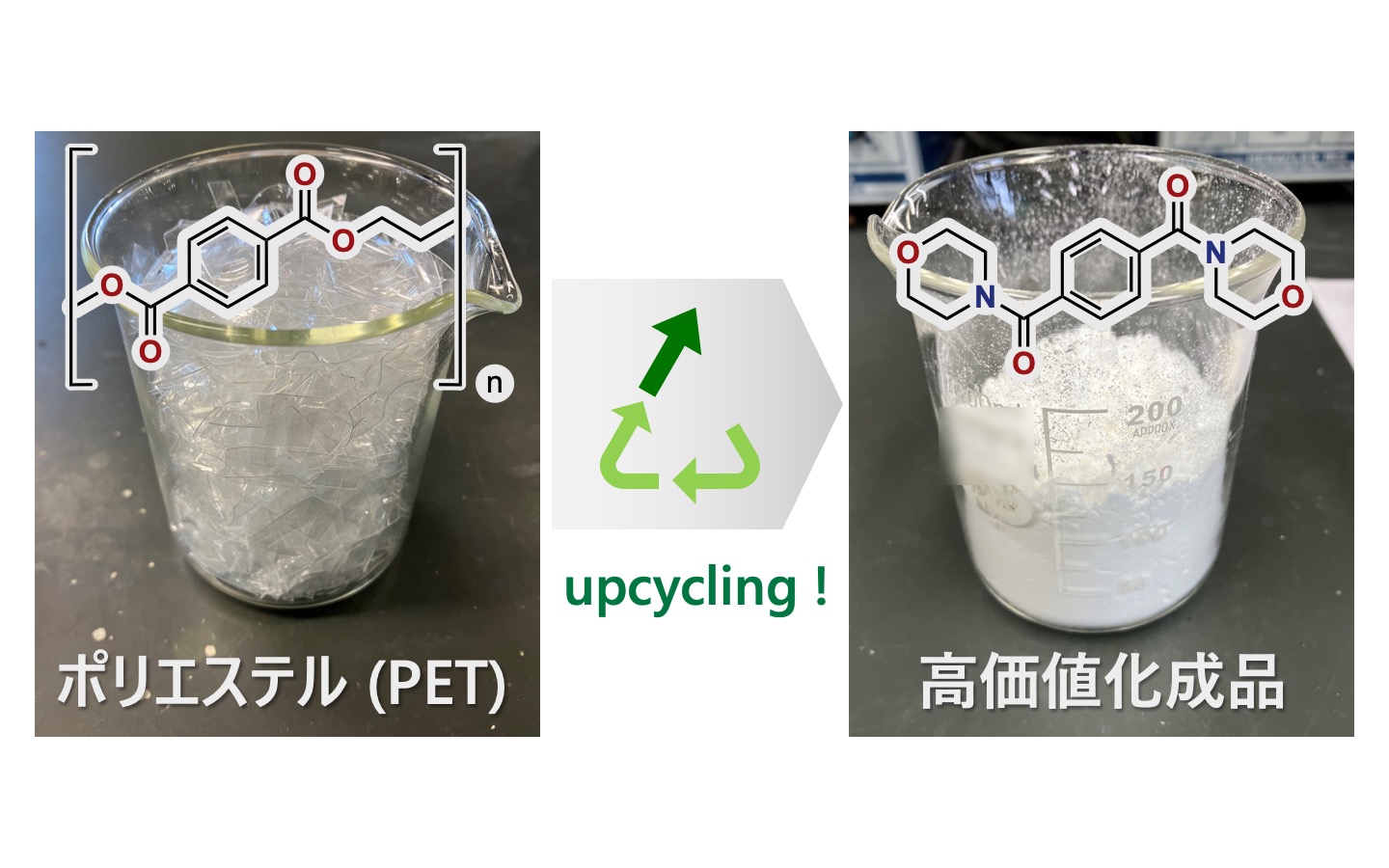

ポリエステルの触媒的アップサイクル技術の開発 【用途例】廃ポリエステルを環境にやさしく分解し、リサイクル・アップサイクル

製品寿命が尽きたポリエステルを炭素資源としてリサイクル活用できれば、「ごみ・環境問題」と「資源・エネルギー問題」双方の解決に貢献できます。一方で、安価なポリエステルを単にリサイクルするだけでは、コスト的に「割に合わない」という側面もあるため、経済的に合理的なスキーム開発が望まれています。本研究では、ポリエステルを「モルホリンアミド」という分子に変換する新発想を提案します。モルホリンアミドはポリエステル原料へとリサイクルできるだけでなく、モルホリンアミドから様々な高価値分子をつくるアップサイクルができるため、資源回収とコスト回収を両立できる合理的な新システムへの展開が期待できます。

詳細を見る

-

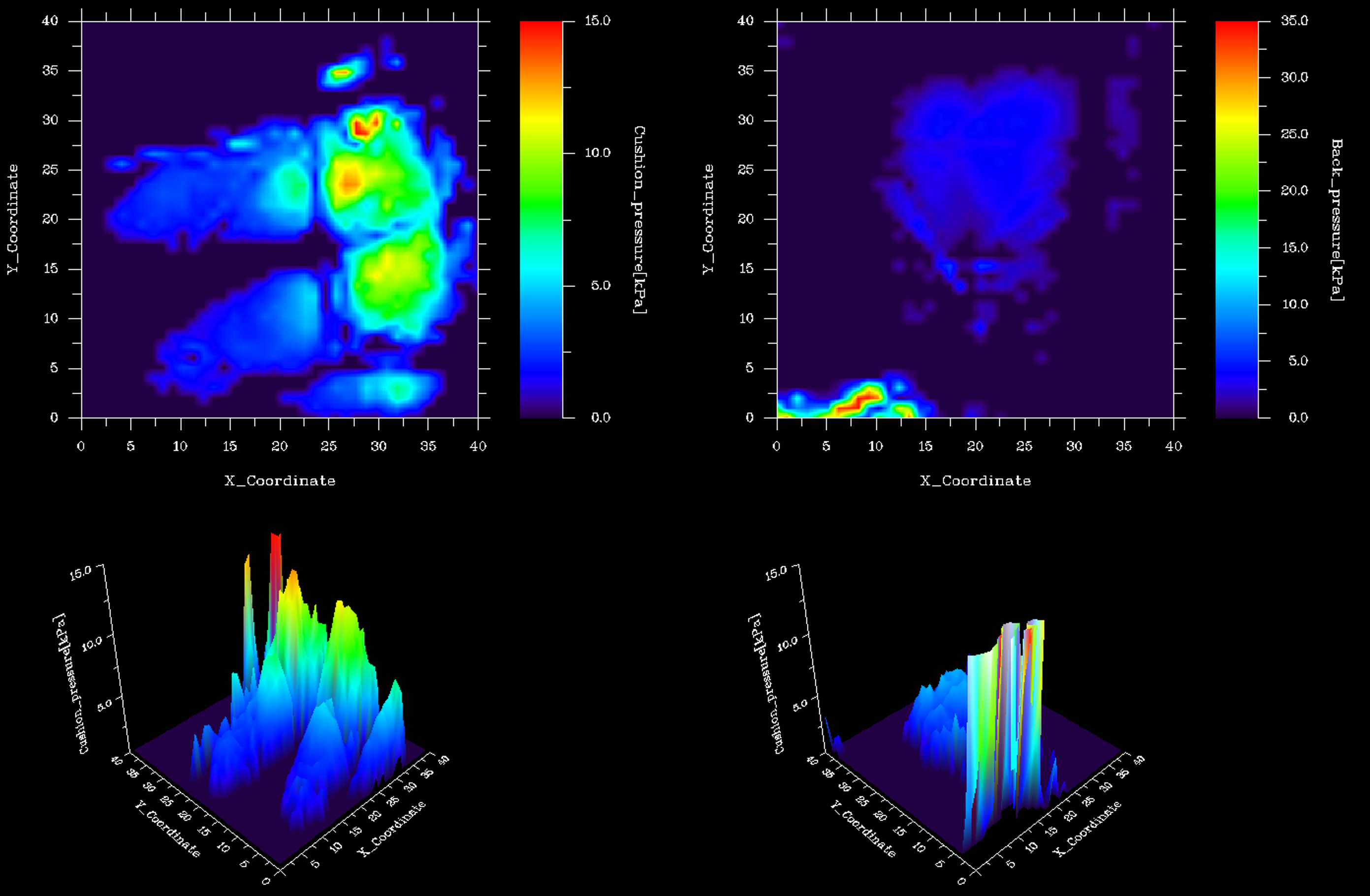

座圧データ解析による新しいドライバーの状態推定指標の開発 【用途例】運転品質の向上に資する自動車

本研究は、安全な自動運転時代の実現に向けた画期的なビジョンを具現化します。運転中のドライバーの身体的および精神的な状態をリアルタイムでモニタリングして、疲労や注意力の低下を早期に検出します。自動運転技術の普及が進む中で、人間と自動車の共存は非常に重要です。座圧センサによる疲労の早期検出は、ドライバーの安全運転に貢献するだけでなく、交通事故のリスクを低減します。自動運転車両に対する権限委譲に繋ぐことで、危険を回避することもできます。

本技術は長距離ドライブや過酷な気象条件下での運転においても有益であり、ドライバーの疲労が検出された場合、自動運転モードへの切り替えや安全な休憩の提案など、適切な対策を講じることもできます。座圧センサの可能性を駆使した本技術の研究によって、自動運転の普及に対する安全性と信頼性が向上し、交通事故の発生率を低減させる一翼を担います。

詳細を見る

-

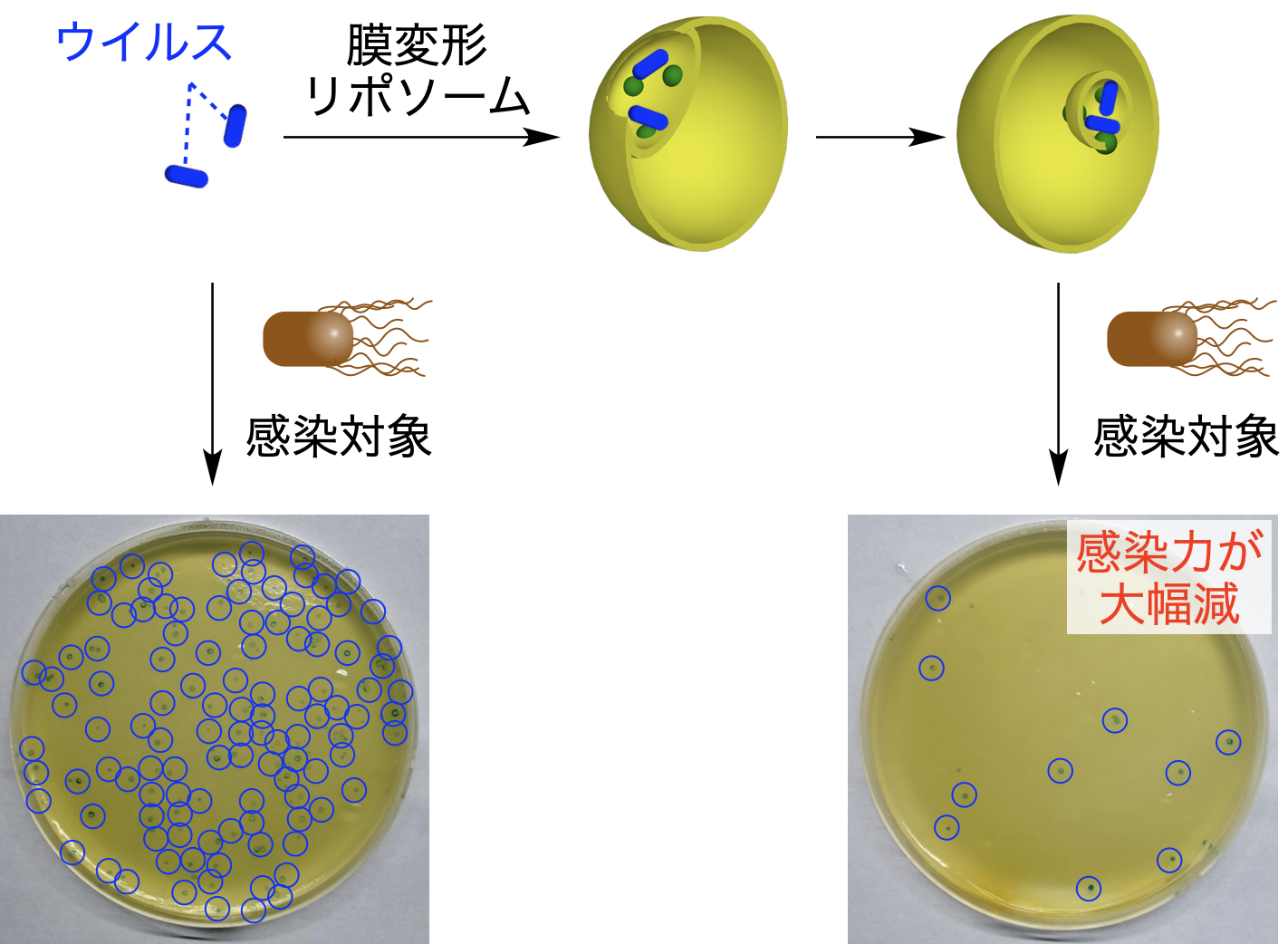

膜変形リポソームを利用した有害マイクロ粒子の高効率無毒化剤 【用途例】高効率かつ人体への影響を最小限に抑えるウイルス・細菌の無毒化

コロナパンデミックの社会問題の中で、ウイルス・細菌などの有害マイクロ粒子を高効率で無毒化する製品の開発が求められています。また、PM2.5のように大気中の有害無機微粒子の除去も長年の課題です。しかし、このようなマイクロ粒子は無毒化させるために、標的を分解する強い試薬が必要であり、人体への影響を抑えることと、トレードオフの関係にありました。膜変形リポソームという新しい材料を利用することで、このようなトレードオフの解決を目指します。

詳細を見る

-

低廉かつ小型で多機能な高圧抽出分離装置の開発と機能性製品の創出 -SDGs適合型技術を目指して- 【用途例】次世代グリーン製造工場や新製品・素材の創出に向けて

1980年代より国際的に研究開発が進めれた超臨界抽出技術を受けて,2012年に独自開発した亜臨界分離技術は,在来型の蒸留・抽出・分離等の化学工学プロセスとは異なり,大幅なスケールダウンを実現できることがメリットです,自然界にありふれた水やエタノール,二酸化炭素など環境溶媒のみを製造工程に用いることができる点もメリットの一つと考えています.

以上を背景に,SDGsの推進に向けて,日本発の医薬食品・飲料・化粧品・化成品等の製造のグリーンイノベーションを目指します.ひとの五感に迫る製品開発も実施します.独自に構築した学理や理論に裏付けされた抽出分離実験の補助・サポート・支援も行います.詳細を見る

-

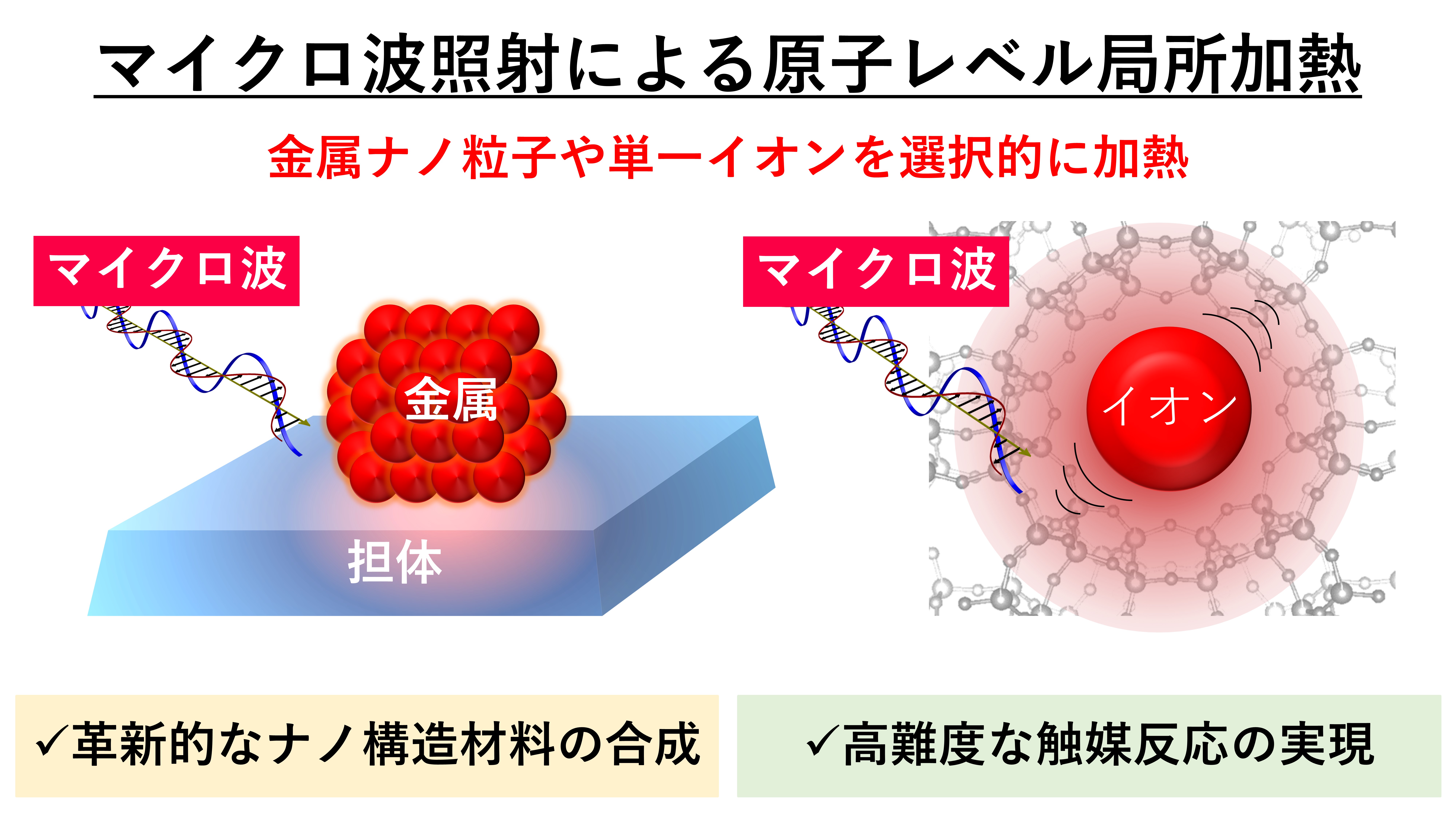

マイクロ波加熱を駆使した材料・化学プロセスの革新 【用途例】これまでの方法では作れないナノ構造材料や、高難度な触媒反応の実現に向けて

近年、マイクロ波による化学プロセスの省エネ化・電化が注目を浴びています。私は、既存プロセスをマイクロ波へ移行するだけでなく、マイクロ波だからこそ切り拓くことのできる「今までにない」化学プロセスを開発し、産業変革を加速していきたいと考えています。その中心となる技術は「マイクロ波局所加熱」であり、究極的には原子・イオンだけを選択的に加熱するができることを見出してきました。この原子レベル局所加熱を駆使して、革新的なナノ構造材料の合成や、高難度な触媒反応の実現を目指します。

詳細を見る

-

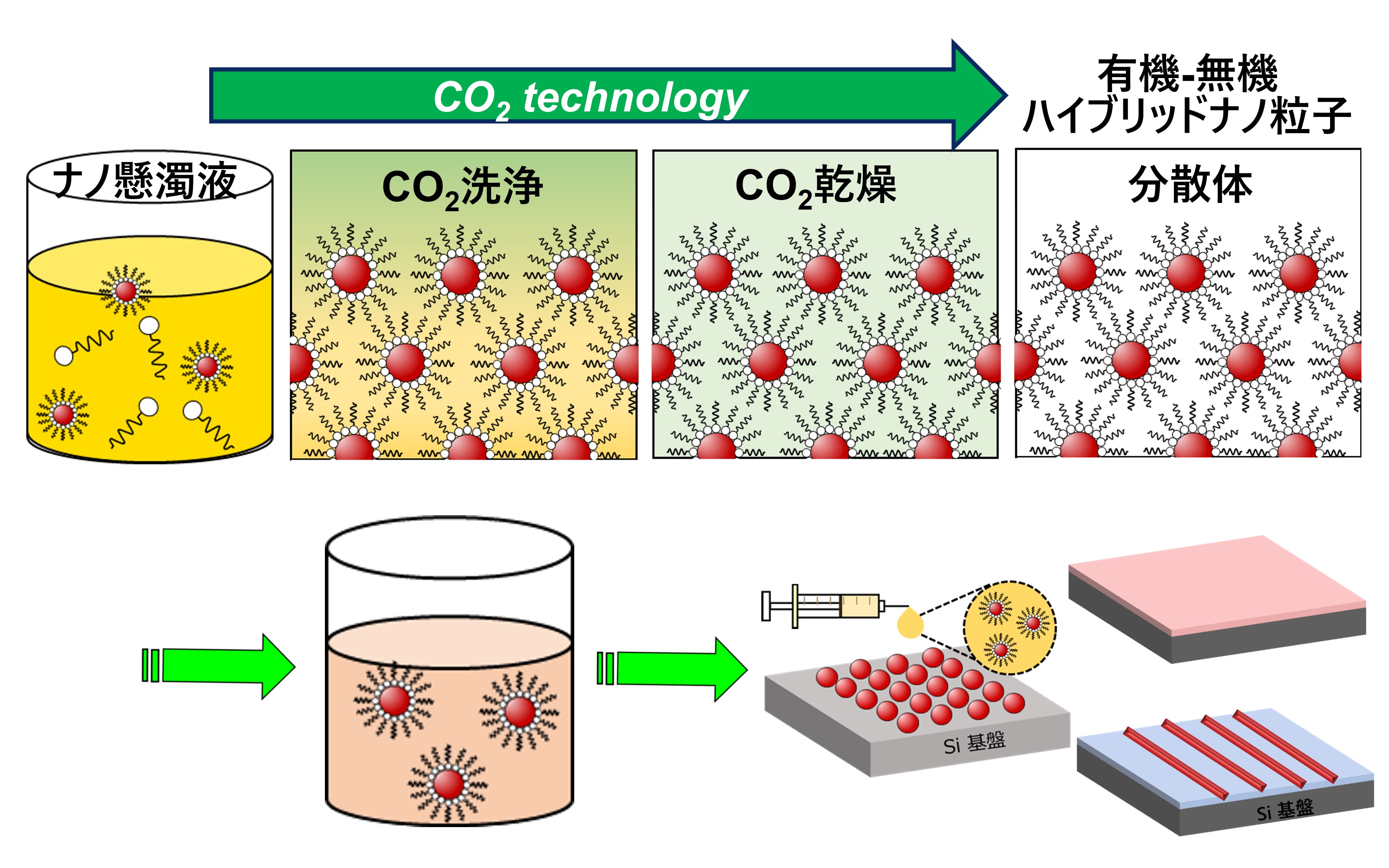

ナノデバイスを指向した有機-無機ハイブリッドナノ粒子のCO2ドライクリーニング技術 【用途例】新規CO2洗浄乾燥法によって、ナノ粒子を活用した放熱シート・導電ナノインク・イオン電導膜の開発を支援

無機ナノ粒子表面に有機分子が結合した「有機無機ハイブリッドナノ粒子」は、溶媒への完全分散やポリマーとの完全混和を可能とするため、次世代ナノデバイスの実現に不可欠な先端材料として、合成技術と高機能化に関する研究が加速度的に進められてきた。しかし、合成後のナノ粒子を洗浄乾燥する技術は、古典的な手法に依存しており、不純物の残存・粒子凝集という問題が生じていることがナノ粒子の産業利用を遅らせている。これに対して本事業は、研究代表者が新規に開発したCO2洗浄乾燥法によってナノ粒子の完全洗浄と凝集回避を実現し、既存の洗浄乾燥技術を転換することで、ナノ材料が調和する社会を実現することをビジョンとする。

詳細を見る

-

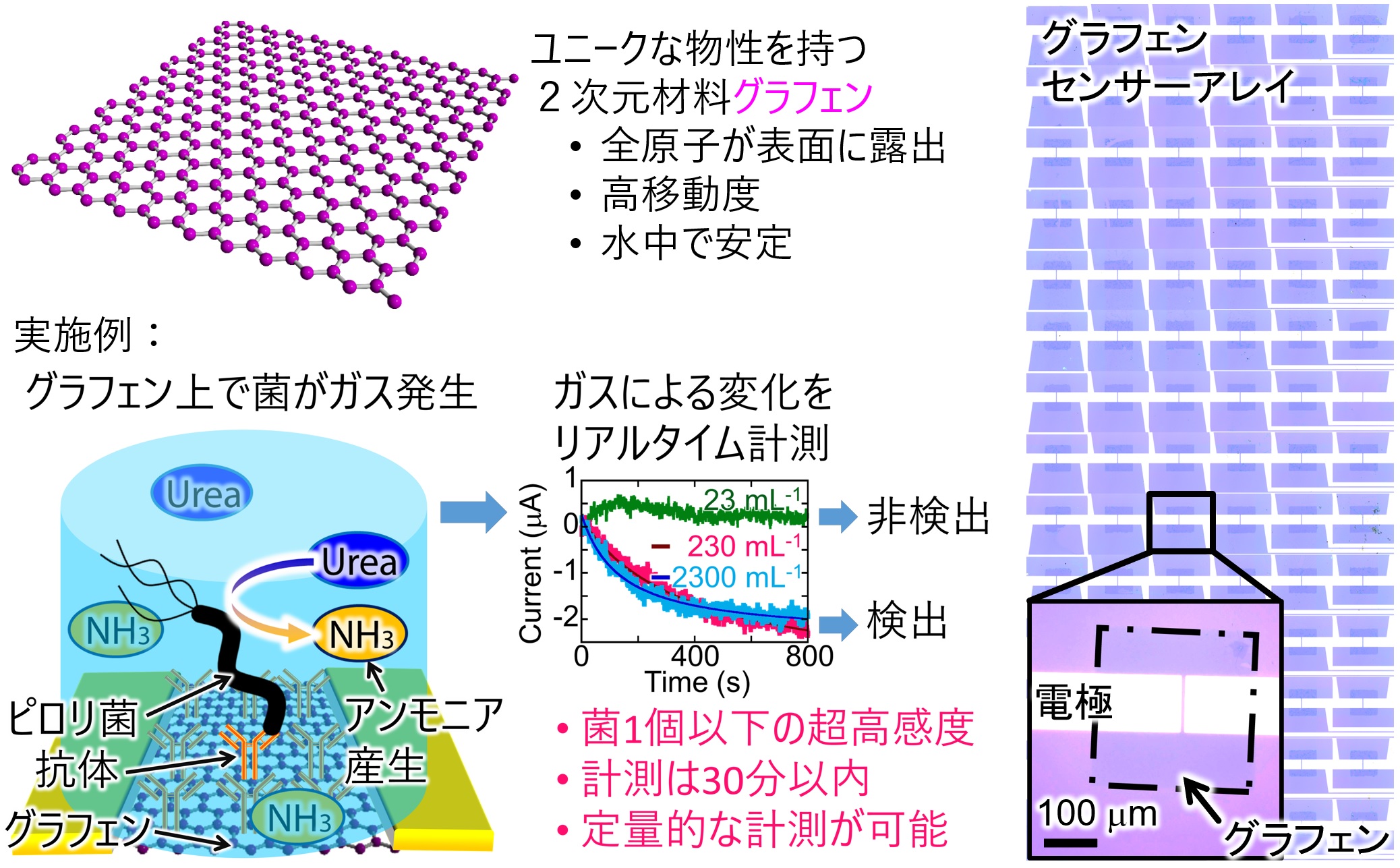

グラフェンを用いた高感度なセンサーの開発 【用途例】ガスなどの低分子からタンパク質等の高分子、細菌やウイルスまで、様々な標的の高感度検出を実現

環境中には、ウイルスや細菌をはじめとする様々な危険物質が遍在しています。これらの公衆衛生上の危険性は、COVID-19パンデミックによっても明らかです。こうした微量の危険物質をその場で短時間・高感度かつ簡便に検出する基盤技術が必要です。

極めて表面敏感な性質を持つナノ材料グラフェンは、こうした危険物質を検出する電子センサー材料として高いポテンシャルを持っています。本研究開発では、グラフェンセンサーにより微量の危険物質を検出するプラットフォームを構築します。将来的には、公衆衛生やインフラだけでなく、食品や医薬品、生活用品など幅広い業種で、短時間・高感度にその場検出するニーズに応えます。詳細を見る

-

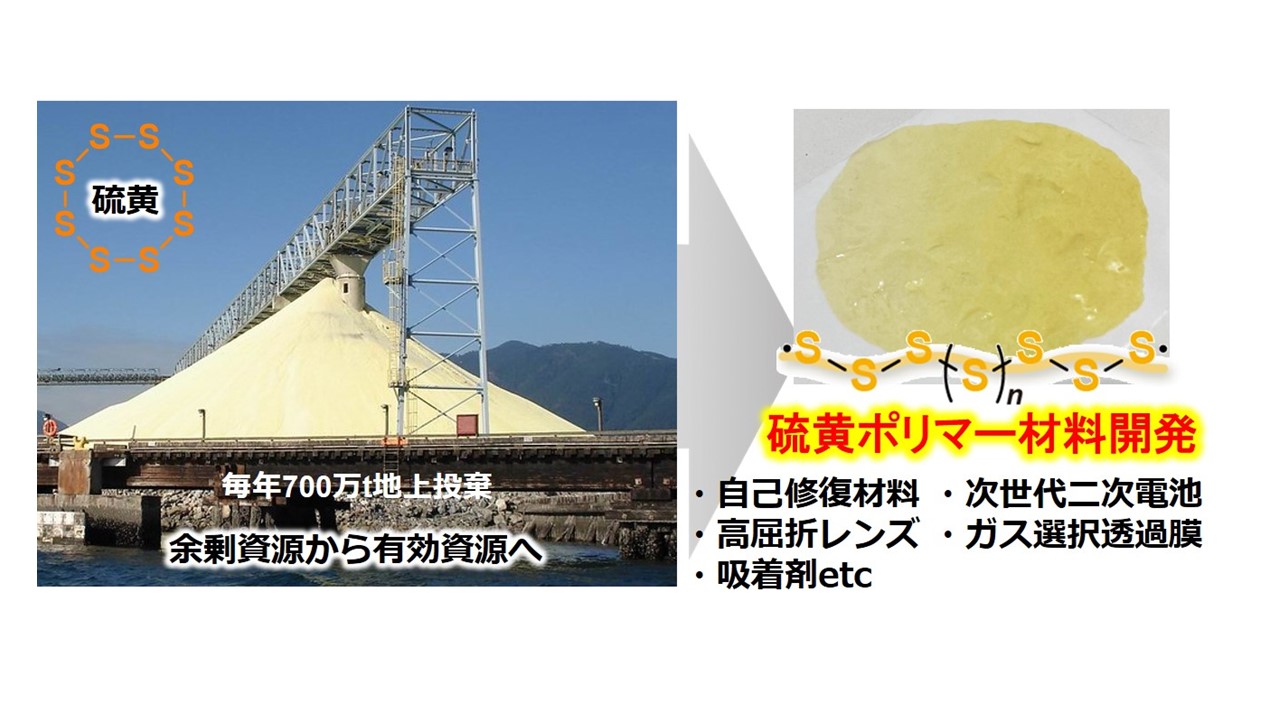

廃棄硫黄を原料とした高機能プラスチック創出技術の開発 【用途例】電池材料・自己修復材料・吸着剤・接着剤

プラスチックは安価で加工性も高いため数多くの製品に用いられていますが、枯渇資源である原油から作製されていることや作製や廃棄の際の環境汚染など、プラスチックは世界的な問題となり、脱プラスチックの動きが盛んになっています。しかし、プラスチックは我々の生活にはなくてならない材料です。硫黄、そして室温合成という環境負荷の低い素材と製法からプラスチックを開発し、ポリマーを使用してもいい社会、ポリマーと調和した社会の構築を目指します。

詳細を見る

-

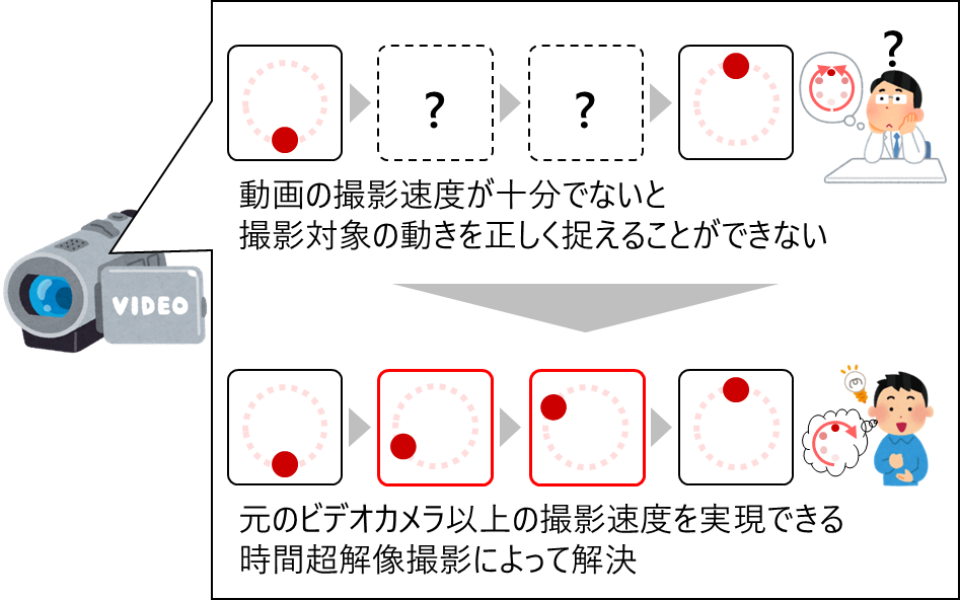

時間超解像撮影が可能な自然光ホログラフィックビデオカメラの開発 【用途例】動画撮影速度が律速していた様々な課題を解決

ビデオカメラの動画撮影速度はカメラ自身の性能で決まるため、その速度を超えての動画撮影は困難である。本事業ではホログラム画像の多重記録技術を利用して、カメラ自身の撮影速度よりも高速な動画撮影を可能にするビデオカメラ-時間超解像カメラ-を実現をすることを目的とする。異なる多重記録技術を融合することによって一桁以上の、将来的には二桁以上の撮影速度高速化を目指す。

詳細を見る

-

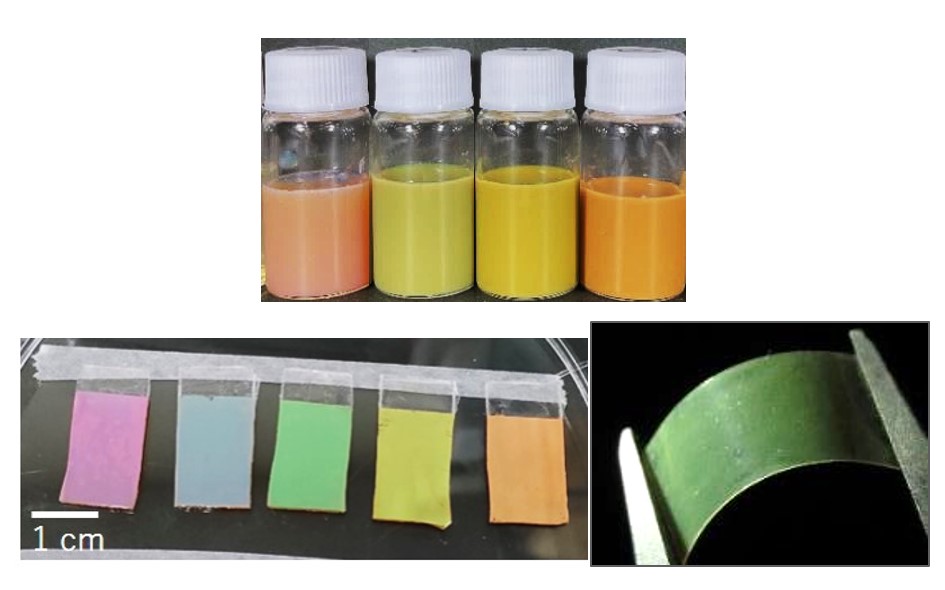

ケイ素ナノ粒子を用いた構造色カラーインク 【用途例】特殊用途の塗料・インク

人間社会を豊かにするために色材は欠かせないものですが、退色や一部化学物質の規制強化という課題があります。帆のような状況で、退色しない「構造色」が注目されています。

これまでの構造色は複雑な構造が必要でしたが、特異な物理現象に基づき、低環境負荷な材料で使いやすい構造色インク・顔料を開発することで、安定・安全・安心な色材への転換を目指します。詳細を見る

-

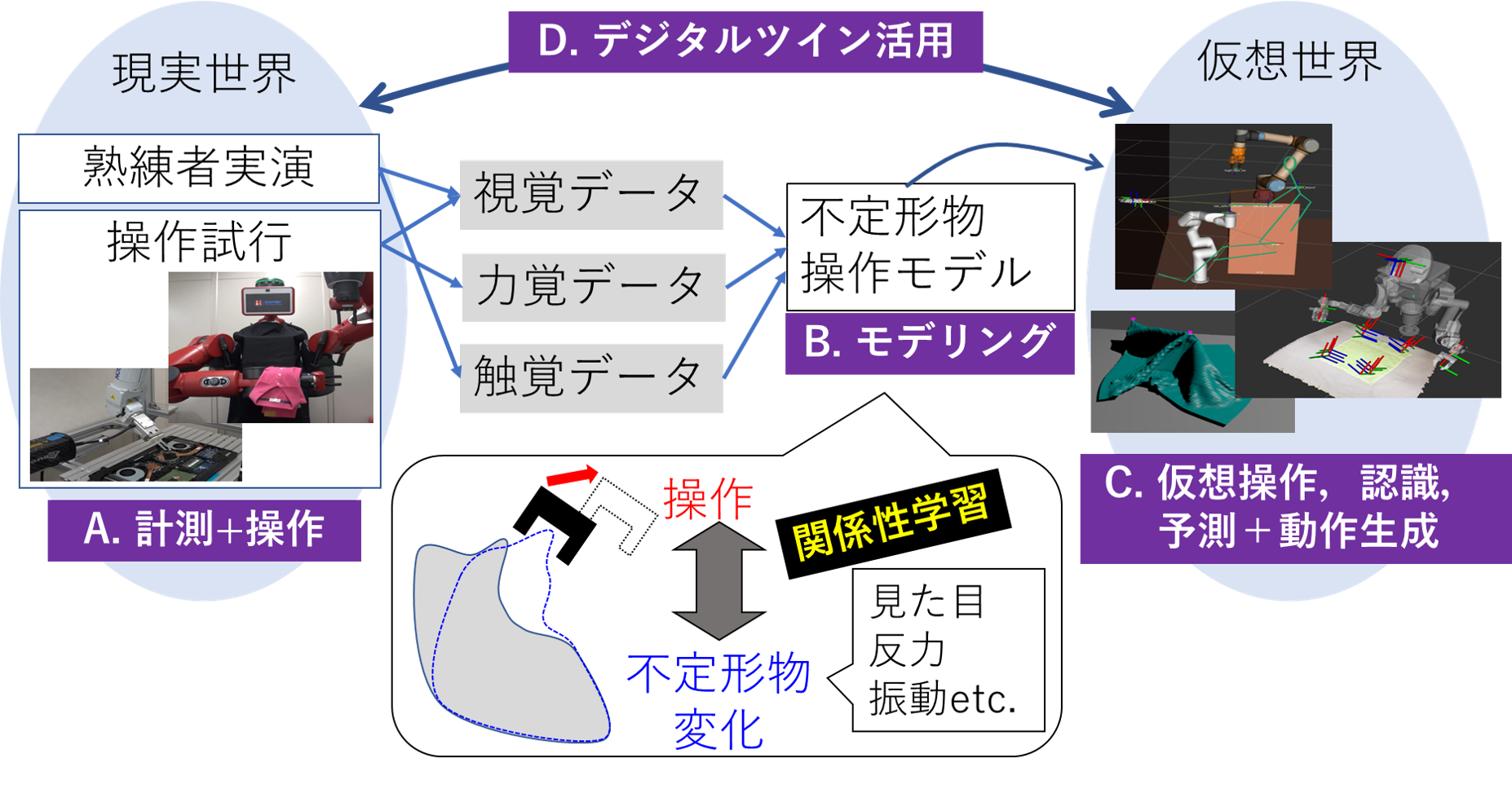

ロボットを用いた作業自動化のための不定形物操作シミュレーション 【用途例】製品製造、解体およびリサイクル現場における自動化業務の効率化

持続可能な社会の実現のため、製品製造やリサイクルの現場では様々な変革が求められている。本研究開発では、ケーブル・ゴム・布・革などの不定形物を操作の自動化を容易にするための開発環境を提供することを目指す。そして、次の展開に貢献する。①単純作業の無人化を図り、人に合わせた作業環境の構築や空熱環境の運用に関する負荷を減らす、②分解作業や組み立て作業での人的ミスを減らし、無駄を省いて生産性を向上させる。

詳細を見る