SEEDS

研究シーズ一覧

シーズを検索

ご希望の方はこちら

-

パルスレーザーで海水から直接水素を製造する 【用途例】非常の電力源としての利用

パルスレーザーを用いて海水や河川水から直接水素を製造できる新しい技術の創出を目指す。従来の電気分解や光触媒では、装置の腐食や塩素ガスの発生を防止するために不純物の少ない水(純水)を使用する必要があったが、パルスレーザーを用いることで選択的に水のみを分解する。これにより、地域社会にスマートグリッドやレジリエンス強化をもたらす。

詳細を見る

-

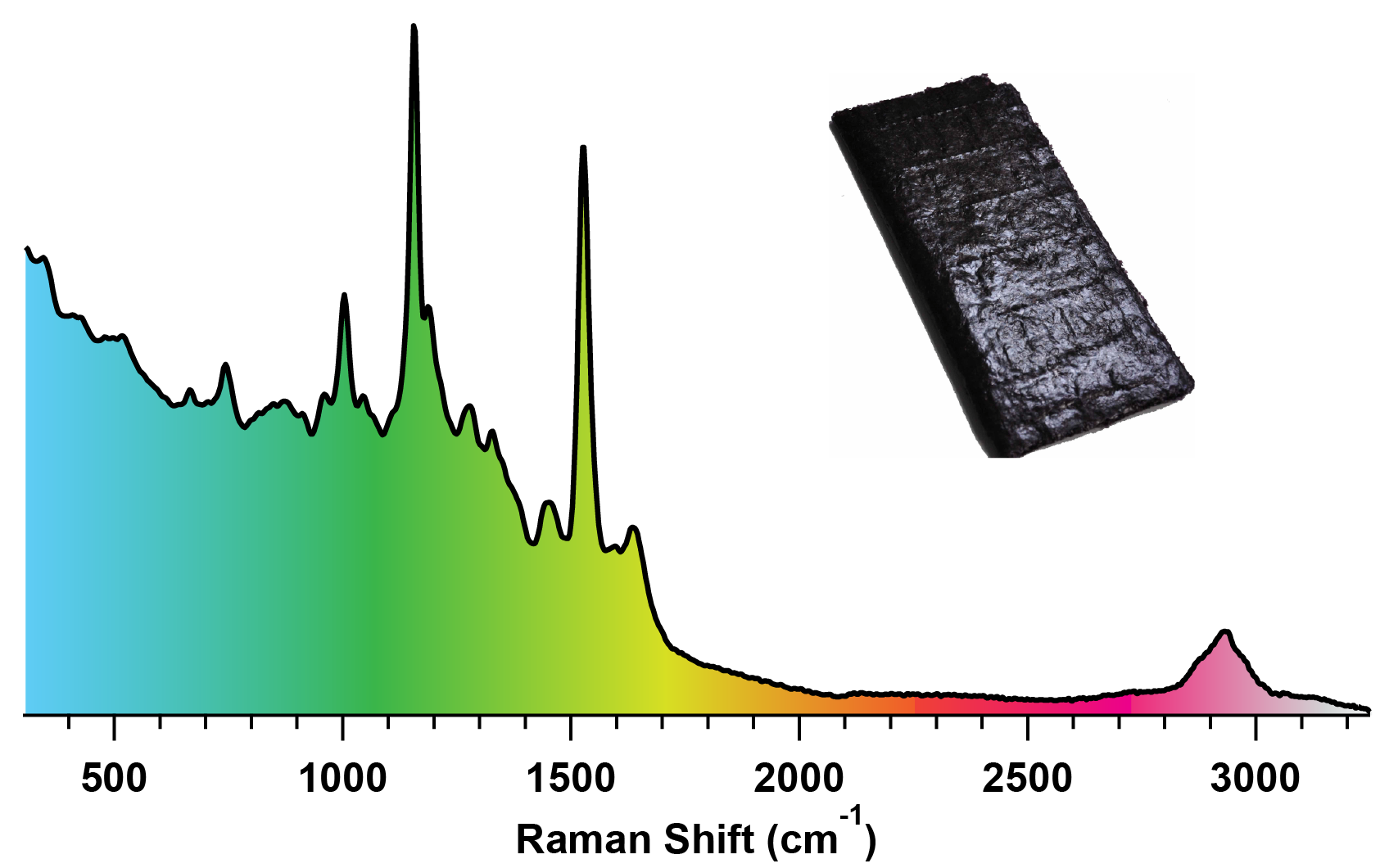

海苔の品質評価のためのラマン分光分析法の開発と実践 【用途例】ラマン分光分析による海苔の品質評価

私たちが普段口にする乾海苔は、生産拠点における検査員の目視による等級付けが行われて市場に出回っている。しかし、目視による等級付けは科学的根拠に裏打ちされた品質評価ではなく、海苔の産地あるいは作況にも依存する経験的な評価方法でもある。本研究は、ラマン分光法を用いて海苔に対する科学的な品質評価法を提案する。このような品質評価法を、乾海苔の生産拠点に導入できれば、海苔の等級付けの最適化だけでなく、自動化と高速化が期待できる。さらに、国産海苔や輸入海苔を問わず使える非破壊で客観的な品質評価法となるため、海苔の流通における革新的変化が期待できる。

詳細を見る

-

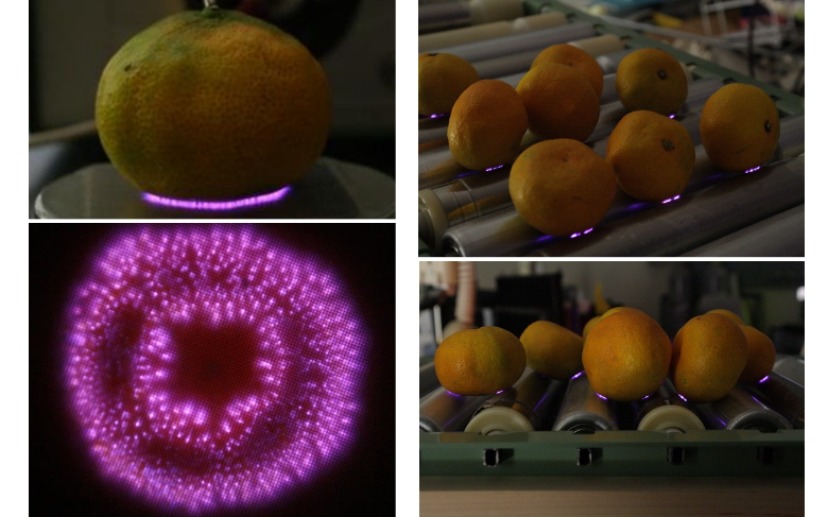

マイルドなプラズマによる食品や農産物の殺菌技術から医療応用まで 【用途例】大気圧プラズマによる農産物・食品の新しい殺菌技術

「プラズマ殺菌」という殺菌法をお聞きになったことはありますか。この殺菌法は、気体をプラズマ化することで得られる高い反応性を利用し、有害な微生物や病原体などを殺菌、不活化することのできる新規的な殺菌法として実用化が期待されています。本手法は、低温かつドライな環境下で実行できることから、熱や水に弱い食品や農産物などにも適用することが可能であり、これまでにない新しい殺菌手法として期待されています。本研究室では、マイルドなプラズマ源を開発し、食品や農産物の殺菌から悪性腫瘍(がん)細胞の不活化への応用を目指しています。

詳細を見る

-

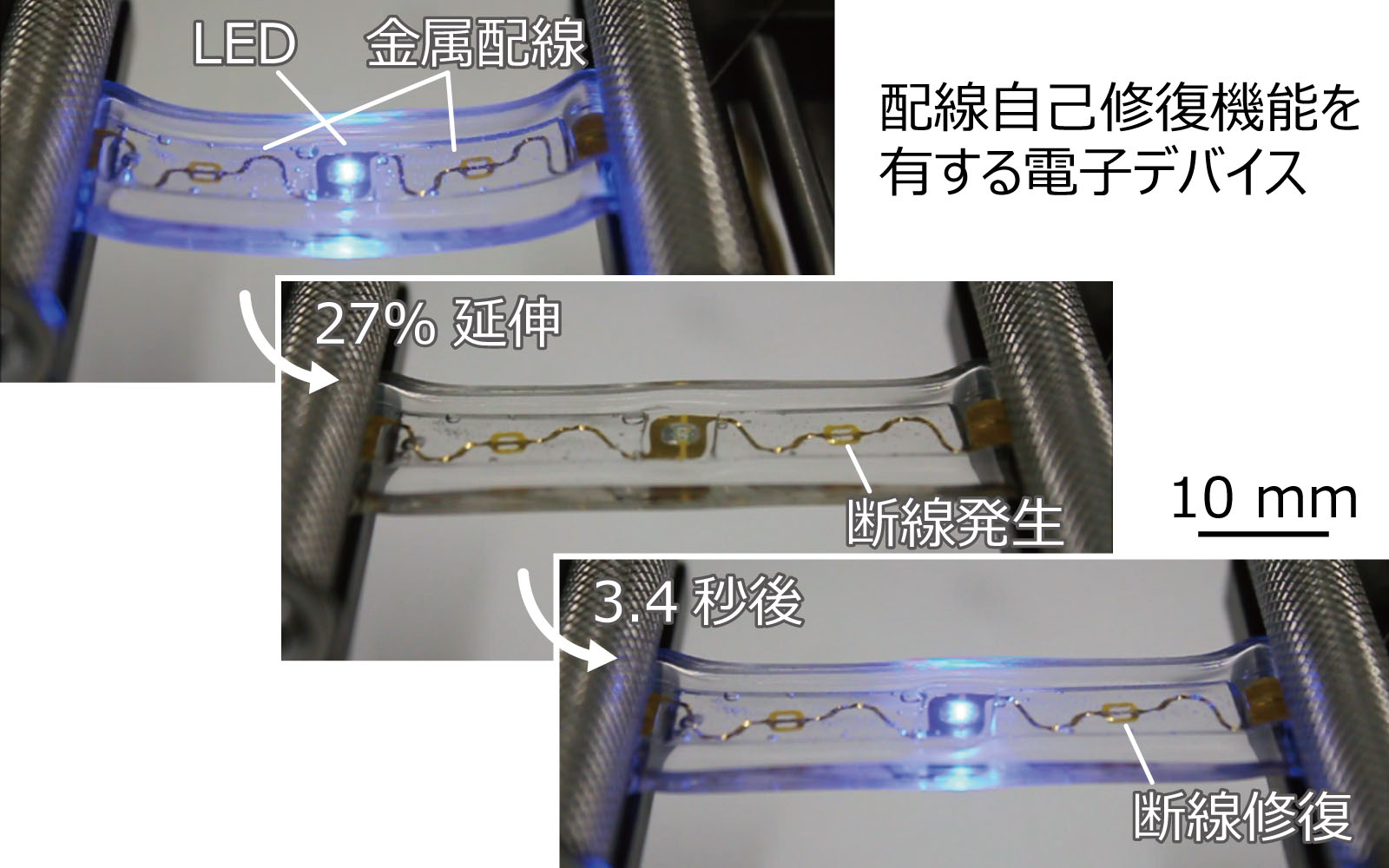

配線自己修復機能を有する電子デバイスの開発 【用途例】「配線自己修復機能を有する電子デバイス」の応用先

本研究開発の社会・産業への効果としては、既存のケーブルや電子デバイスの健全寿命を延伸することや、伸縮電子デバイスなどこれまでなかった新奇な電子デバイスの創製、IoTやトリリオンセンサなど多量のセンサ利用がなされる際の交換コストの低減、配線自己修復機能を有する電子デバイスによるインフラ構造体の劣化モニタリングシステムなどが考えられます。「配線自己修復機能を有する電子デバイス」という、これまでなかった新たな「モノ」を実現することで新たな市場を生み出すことを目指しています。

詳細を見る

-

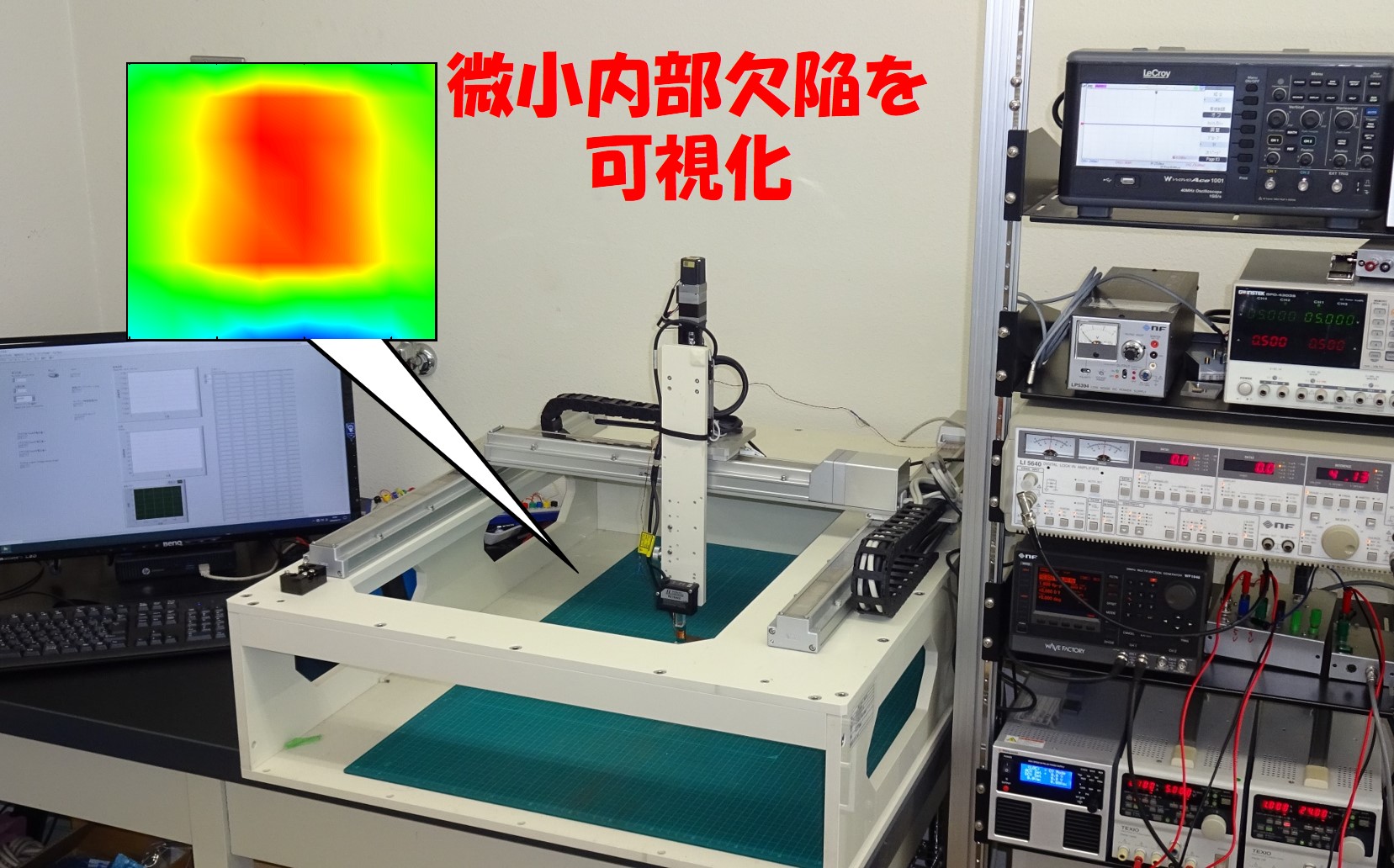

磁気非破壊検査法を用いた各種金属材料の高精度内部欠陥検出技術の開発 【用途例】金属内部の非破壊検査装置

本研究の成果を利用することで,金属内部の微小欠陥を高速かつ簡易な操作で非破壊検査することが可能となる。この技術を用いて金属製品の製造現場で製品の全数検査を実現可能な検査装置の開発を目指す。これにより,製品の安全性を飛躍的に向上させることが可能となり,製造業者,製品を購入する顧客の両方に大きなメリットをもたらす。

詳細を見る

-

化学センサのIoT化を実現する革新的自己クリーニング技術の開発 【用途例】環境中の化学物質量の常時モニタリング

化学センサのIoT化が可能になると環境中の化学物質のモニタリングが可能となり、製造現場でのプロセス中・廃液中の薬品のモニタリング、農業現場での栄養成分・農薬類のモニタリング、水道の水質モニタリング、河川・土壌・海洋中の有害物質の環境モニタリングなど、幅広い応用が期待できます。これにより、工業製品や農作物の生産効率の向上や環境保全、生体への化学物質暴露の防止など、様々な効果が期待できます。

詳細を見る

-

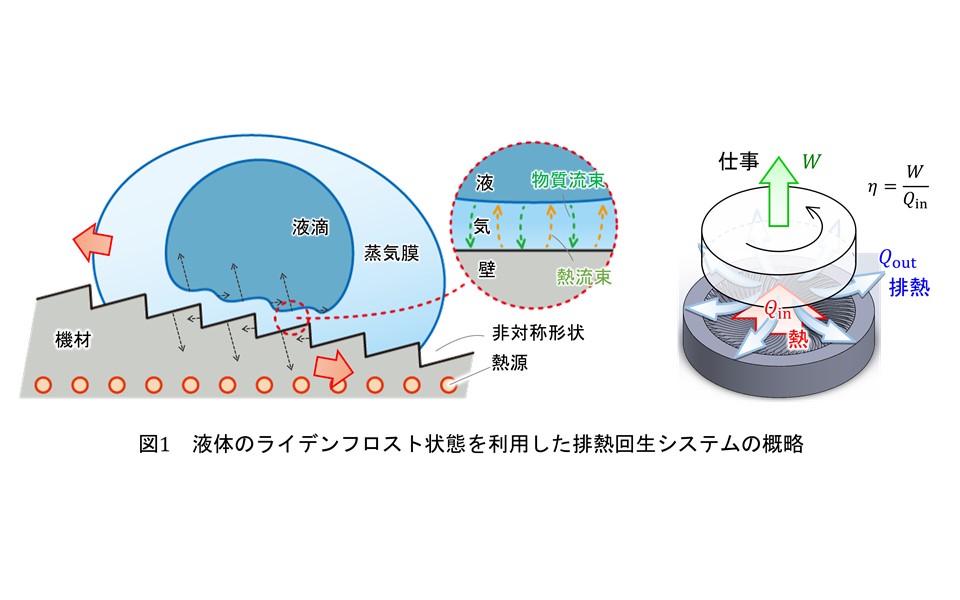

エネルギー回生システム開発のためのライデンフロスト状液滴に関する研究 【用途例】排熱のエネルギー回生は食料品工業から宇宙産業まで活躍が期待される。

現在国内では、年間743 PJもの排熱があると推定されており、その75%(565 PJ)は250ᵒC以下と回生する術無く排出されている状況である。この捨てざるを得ない250ᵒC以下の熱の利用や回生を目的として熱電変換などの技術開発が盛んに行われています。私も自身が有する技術によって、同様のことが出来ないかと検討しました。そこで、ライデンフロスト現象を上手に利用する事によって、熱を回生する事が可能な熱機関や素子を作れるのではないかと思いつきました。

マッチングサポートフェーズ期間中:

物理メカニズムの解明と最適な熱→仕事変換媒体および構造の特定、および、低温下。

熱-仕事エネルギー変換効率1%、可能であれば3%を目指す。

共同研究フェーズ:

実際に運用される環境への適用を目的に、素子開発やシステムの構築を進め、寿命や信頼性などの評価などに関する研究を進め、熱-仕事変換効率10%以上を目指します。詳細を見る

-

過酷環境下運用に向けた非破壊レーザー誘起振動波診断技術の開発 【用途例】様々な領域にあわせたレーザー技術を活用する打音検査・触診検査を展開

本プロジェクトではこれまでの技術基盤を活かし、全ての計測系を長尺光ファイバーに置換します。ファイバー化より、レーザー光が伝搬する空間の気流や温度、雰囲気ガスに依らない計測を実証していきます。そして、長尺化することにより、例えばロボットに搭載するなど人が立ち入れない領域への近接アプローチを目指します。本技術は成熟した打音検査や触診検査をレーザー光に一部置換する発想で、システム動作の停止、危険な作業、検査頻度の長期化といった課題へのスムーズな現場導入に貢献します。

詳細を見る

-

不織布マスク再利用に向けたマスクチャージャーの開発 【用途例】不織布マスクを洗って再利用

コロナの影響によって、世界中で人々が生活の中でマスクを日常的に着用する文化が培われてきた。今後も、マナー、花粉症、大気汚染による健康被害対策としてマスクの着用は国と地域によっては長期的に継続すると考えられる。現在、世界中で毎月1290億枚にも上ると言われている。プラスチック廃棄物による環境負荷軽減のためにも、不織布マスクのリサイクル手法開発が求められている。また、不織布マスクを輸入に頼っている日本では2020年4月の第一波時、深刻なマスク不足に陥った。不織布マスク再利用手法の開発は、このような将来また起こりうる緊急時に我々の身を守る術として国の安全管理の視点からも重要である。

詳細を見る

-

再エネの新技術!太陽光から得られる熱エネルギーで「1日中」発電するデバイスの開発 【用途例】発電デバイス開発業界、再エネを利用するエネルギー業界

大規模発電が必要な再エネには、大面積化が必須の課題です。大面積化を目指すために、特に素子内にて自発的に温度差を形成させるシート状のデバイス設計が肝になります。素子上に「太陽光を吸収し発熱する領域」と「デバイスを冷却する領域」を適切に熱設計し、太陽光により最大限温度差が得られる熱電変換デバイスを開発します。プロジェクト期間内に、素子開発では高い光吸収率を示す無機-有機ハイブリッド塗布膜の熱電性能最適化を、デバイス設計では熱伝導シミュレーションによる素子内温度差20℃以上が得られるよう熱設計を実施し、共同研究にて自然エネルギーで1日中発電できるデバイスの開発・実証・実用化を目指します。

詳細を見る

-

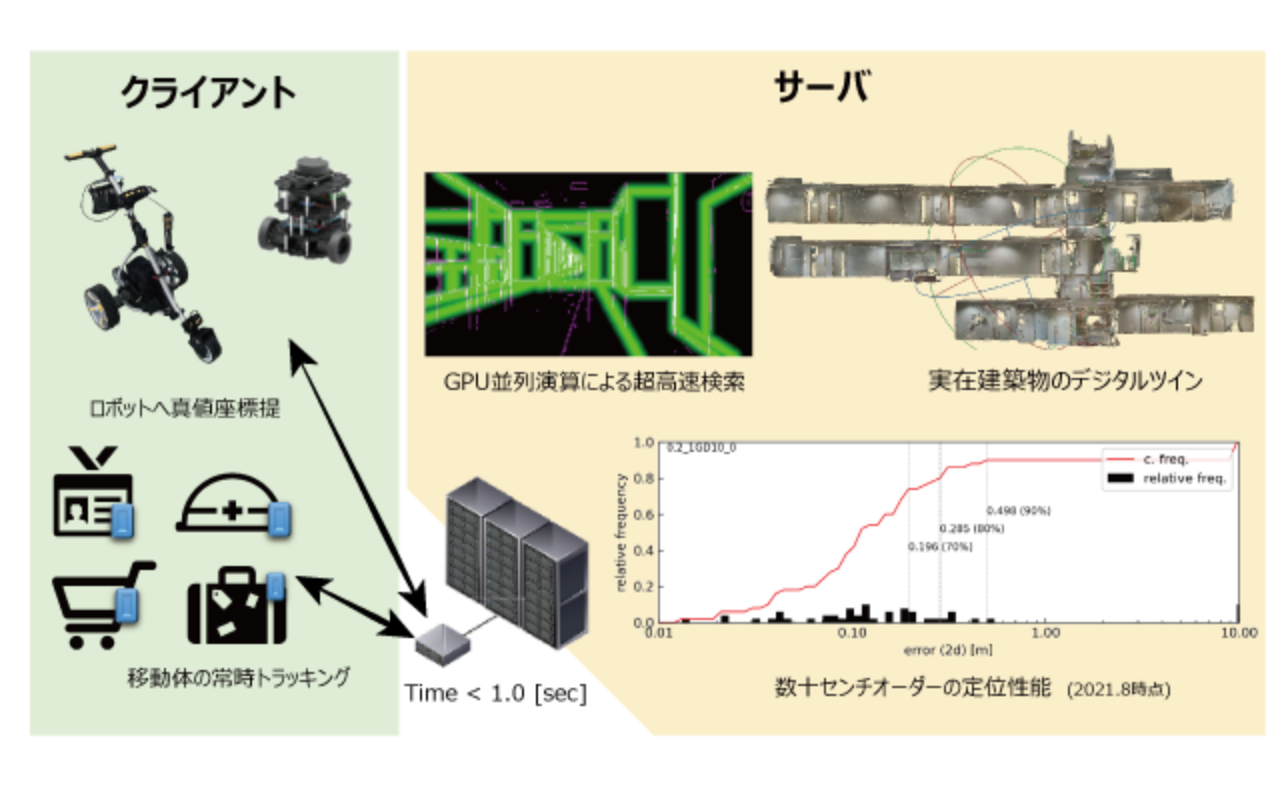

移動体の定位を10cmオーダーで実現するメンテナンスフリー屋内定位インフラシステム 【用途例】生産圏では自動搬送や動態分析、生活圏では高度IoTサービス

この定位技術は、導入コストと運用コストを低く抑えたまま、生産圏(工場、倉庫)や生活圏(大学、病院、地下街、駅、空港、複合施設)に導入可能で、フリスクサイズのクライアントモジュールを備えた移動体を10cmのオーダーで永続的に定位・トラッキングできます。物品搬送の自動化はもちろんのこと、人物・移動体の恒常的な追跡・記録による動態分析への利用、定位サービスのサブスクリプション提供によるシェアリングエコノミーの活性化、ライフログ、行動変容、EBPM、行動的生体認証による新しいセキュリティサービス、など新産業創出の基盤となることが期待できます。

詳細を見る

-

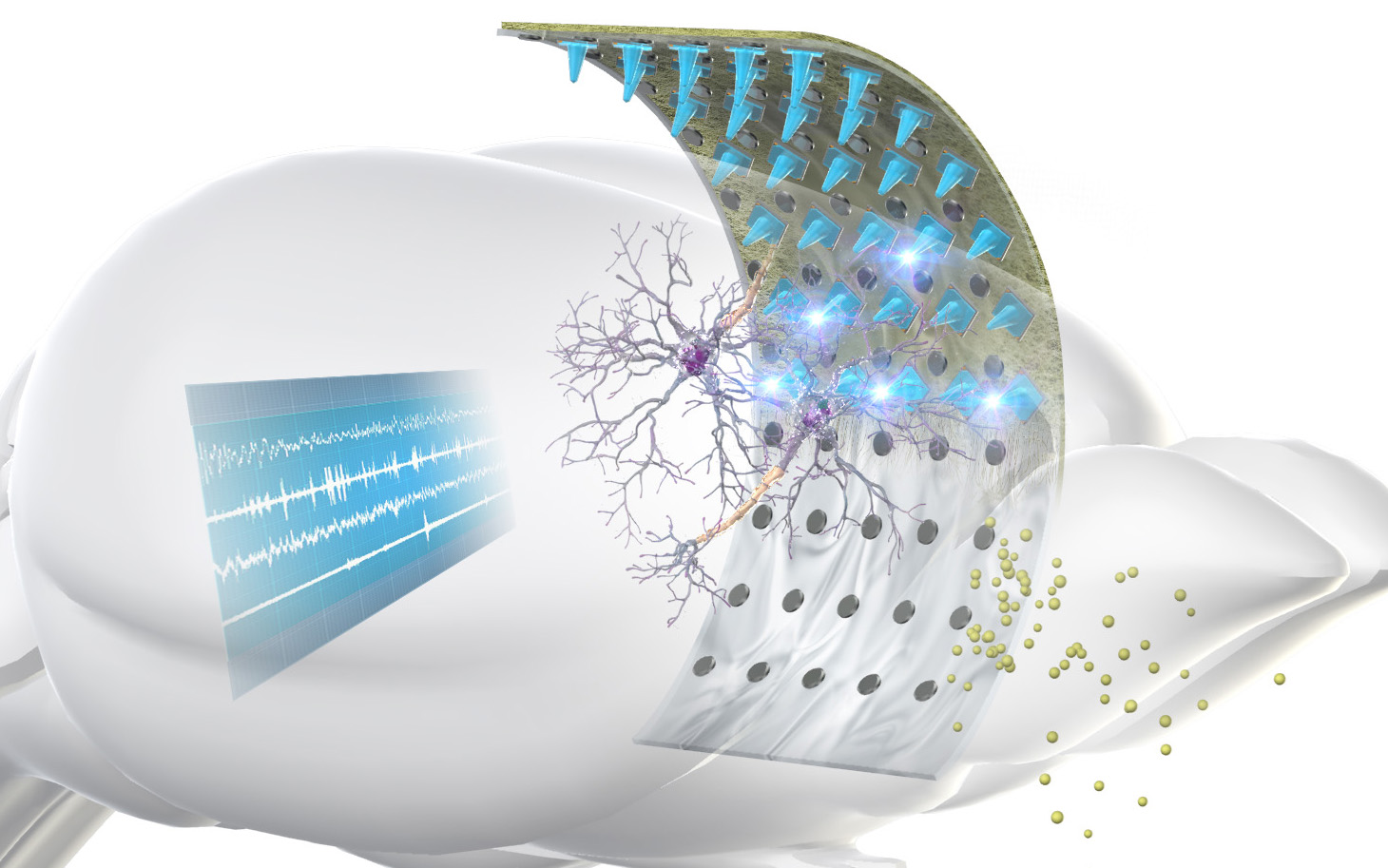

動物実験に応用可能な生体適合フレキシブルLEDフィルムの開発 【用途例】神経活動を制御・計測する多チャンネルフレキシブルデバイス

多点LEDによる特異部位の生体光刺激に加えて、脳全体の神経活動をリアルタイムにモニタリングできる多チャンネル皮質脳波計測デバイスを融合すれば、多点マッピングで刺激に対する生体応答を捉えることのできる新たな神経科学研究ツールが生み出されます。このようなツールは、脳科学研究分野の試薬的な発展させるとともに,認知症・統合失調症などの脳疾患のメカニズムの理解を助け,新たな治療技術の創出に貢献します。

詳細を見る

-

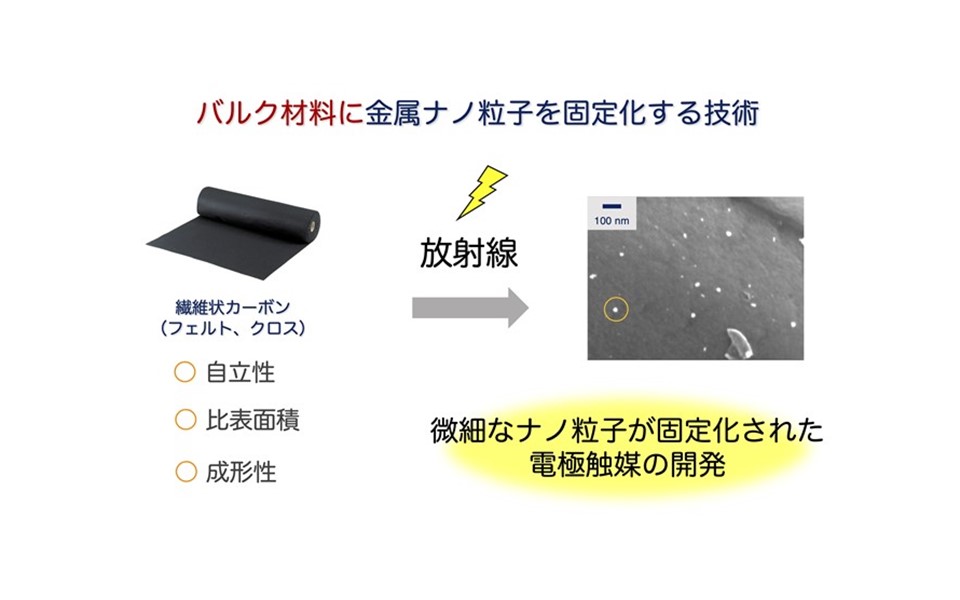

放射線還元法によるバルク炭素電極への金属ナノ粒子の固定化 【用途例】電解合成反応を精密制御する

エネルギー資源の問題は、現代社会における解決すべき喫緊の課題の一つです。電解有機合成は、近年の有機合成化学のホットなトピックの一つですが、その制御手法はまだまだ未発展の段階にあるのが現状です。電極上に金属ナノ粒子を固定化した電極触媒を用いることでその制御を目指す研究はこれまでにもありますが、バルクの炭素電極に微細なナノ粒子を均一に固定化するのは一般には困難とされています。本研究では、放射線を用いた金属ナノ粒子固定化法を活用することで、微細なナノ粒子をバルク炭素電極に固定化する技術を開発し、より高活性な電極触媒と電解有機合成の制御技術の創出を目指します。

詳細を見る

-

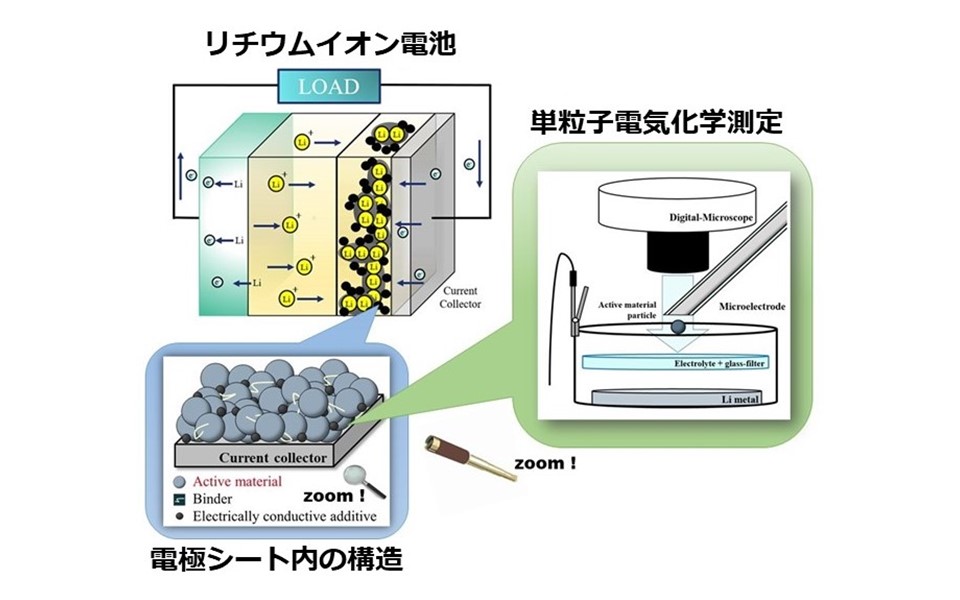

蓄電池内部の電極材料を多軸・高速で評価できる電気化学計測システム 【用途例】蓄電池の高性能化に直結する分析方法で民生用小型電池から電動車両・電力貯蔵等の大型蓄電池まで

多大なコストと時間を要する蓄電池の材料開発において、微小プローブ技術を活用し電気的計測・分光的計測を一連作業として実施する技術基盤を構築します。材料・セルメーカーをはじめ、蓄電池を活用する広い産業へ展開し、蓄電池の技術開発を高速化・低コスト化の面から支援することにより。低炭素化社会を下支えしていきます。

詳細を見る

-

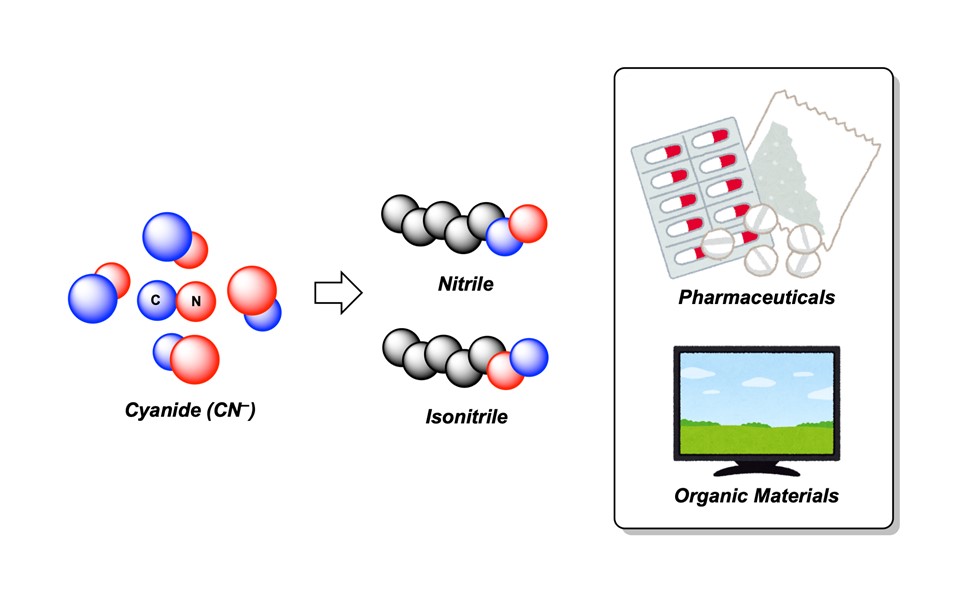

シアニドの化学選択性制御で実現する有用化合物の合成法 【用途例】小さなシアニドを最大限に活用する

ニトリル(R–CN)とイソニトリル(R–NC)は、分子の中での配列順序が変わっただけの化合物ですが、その使われ方は大きく異なります。たとえば、加水分解を行った場合、前者はカルボン酸になりますが、後者はアミンになります。このように、似て非なる化合物であるがゆえ、従来、作り方も大きく異なっていました。

もし、シアニドの両末端から反応することを活用できれば、ニトリルとイソニトリルを同一のシアニド(CN-)と原料の組み合わせから創り出すことができます。工業的にも用いられるシアニドを用い、人類の生活を豊かにする様々な医薬品、化成品原料を効率よく提供できる手法を確立します。詳細を見る