SEEDS

研究シーズ一覧

シーズを検索

ご希望の方はこちら

-

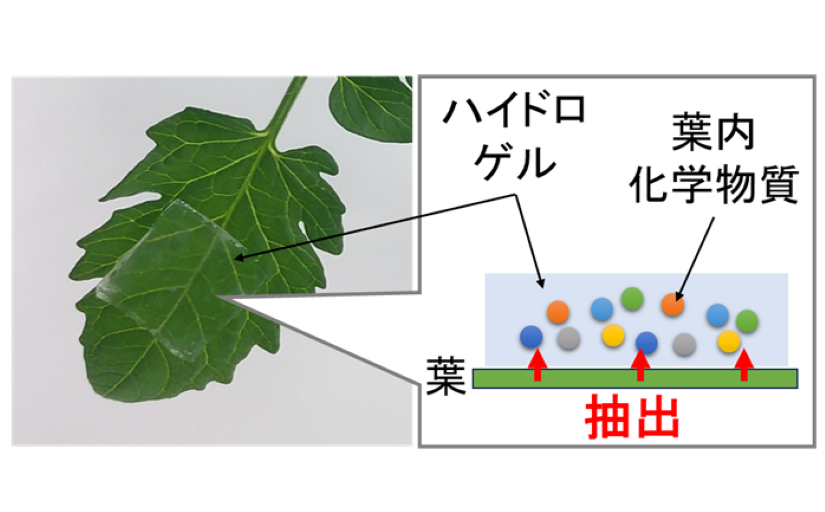

生長中の農作物体内の化学物質を非破壊的に「見える化」するゲルセンサ 【用途例】非破壊的 葉内化学物質モニタリング

スマート農業では、センサにより得られたデータを解析し、農作物の生産効率と品質を向上させる取り組みがなされています。市販センサでは主に環境および画像情報が取得されています。一方、生長中の植物体内の化学物質を非破壊的に常時モニリングすることは現状難しく、光学センサを除くと市販例はほとんどないです。私達は、葉にゲルを貼るだけで葉内化学物質を非破壊的に抽出できることを見出しました。ゲルを介して化学センサを葉に貼付することで葉内化学物質を非破壊で常時モニタリング可能にしたいと考えています。その実現により、より精度の高い品質管理や病害感染の発症前検知が可能となると期待しています。

詳細を見る

-

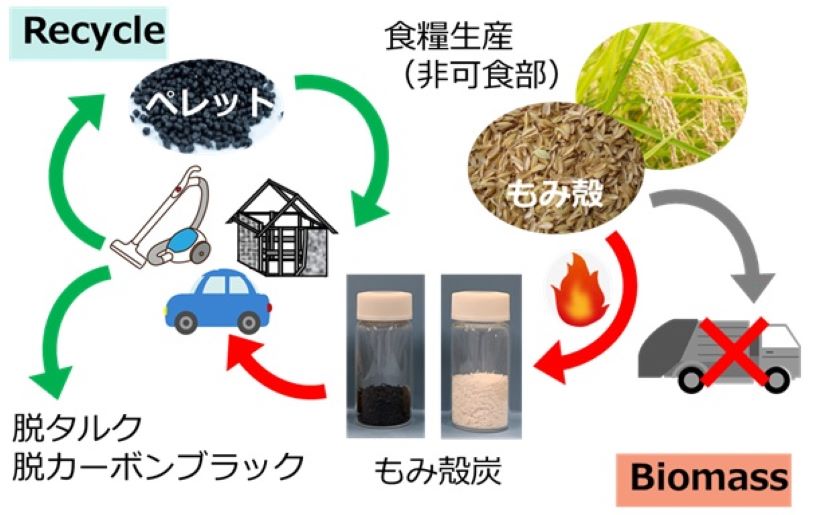

もみ殻炭のハイブリッド構造を活かしたバイオマスフィラーによる高分子複合材料の開発 【用途例】機能性とリサイクル性の高いポリマー材料開発

2050年の脱炭素社会の実現に向けて、バイオマス由来の補強材(フィラー)と樹脂を混錬し複合化したバイオマスプラスチックの活用が注目されています。身近なバイオマス資源であるもみ殻を炭化し、もみ殻炭が併せもつ炭素・ケイ素ハイブリット構造と多孔質構造の特性を活用したバイオマスフィラーによる高分子複合材料の開発を行います。自動車製品、家電製品用プラスチックにはフィラーとしてカーボンブラック(CB)やケイ素含有のタルク(鉱物)が多く含まれており、もみ殻炭によるバイオマスフィラーへ転換することで環境調和性と機能性の向上が実現可能な材料開発を目指します。

詳細を見る

-

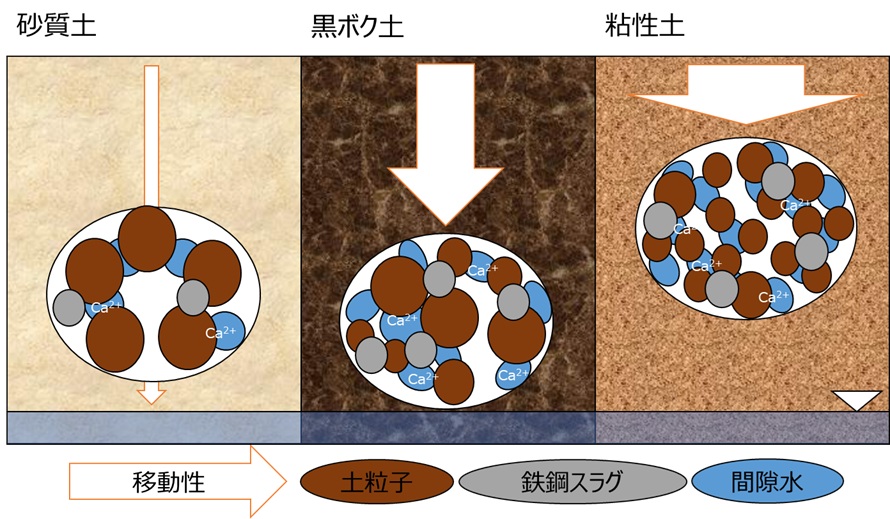

地盤環境の流体流動特性の解明と利用方法の開発 【用途例】地盤環境の流体流動特性の解明

土壌・地下水中には、様々な物質が存在しており、汚染物質(VOCs、油、農薬、重金属類)ごとに移流・拡散の特徴が大きく異なります。本研究では、人の健康リスクや環境影響を評価するために上向流カラム試験や各種バッチ試験で汚染物質の吸脱着特性を把握し、地盤環境の現在から将来にわたる環境影響の予測のモデルの開発を行います。世界中で問題視される土壌汚染・地下水汚染の現場に適応したモデルによる迅速な対応・対策の提案を行っています。

詳細を見る

-

ロボットの周期運動と非周期運動の精密/安全な制御と診断 【用途例】機械システムの制御・診断

産業用ロボットや自動機械の多くは大量生産のため繰り返し作業(周期運動)を実施します。さらにそこには、故障・摩耗・人間との接触などに起因する異常(非周期運動)も潜んでいます。これら、周期運動と非周期運動を対象とした機械システムの高精度化・安全化・異常検知を実現する制御・診断アルゴリズムの研究開発を行っています。

詳細を見る

-

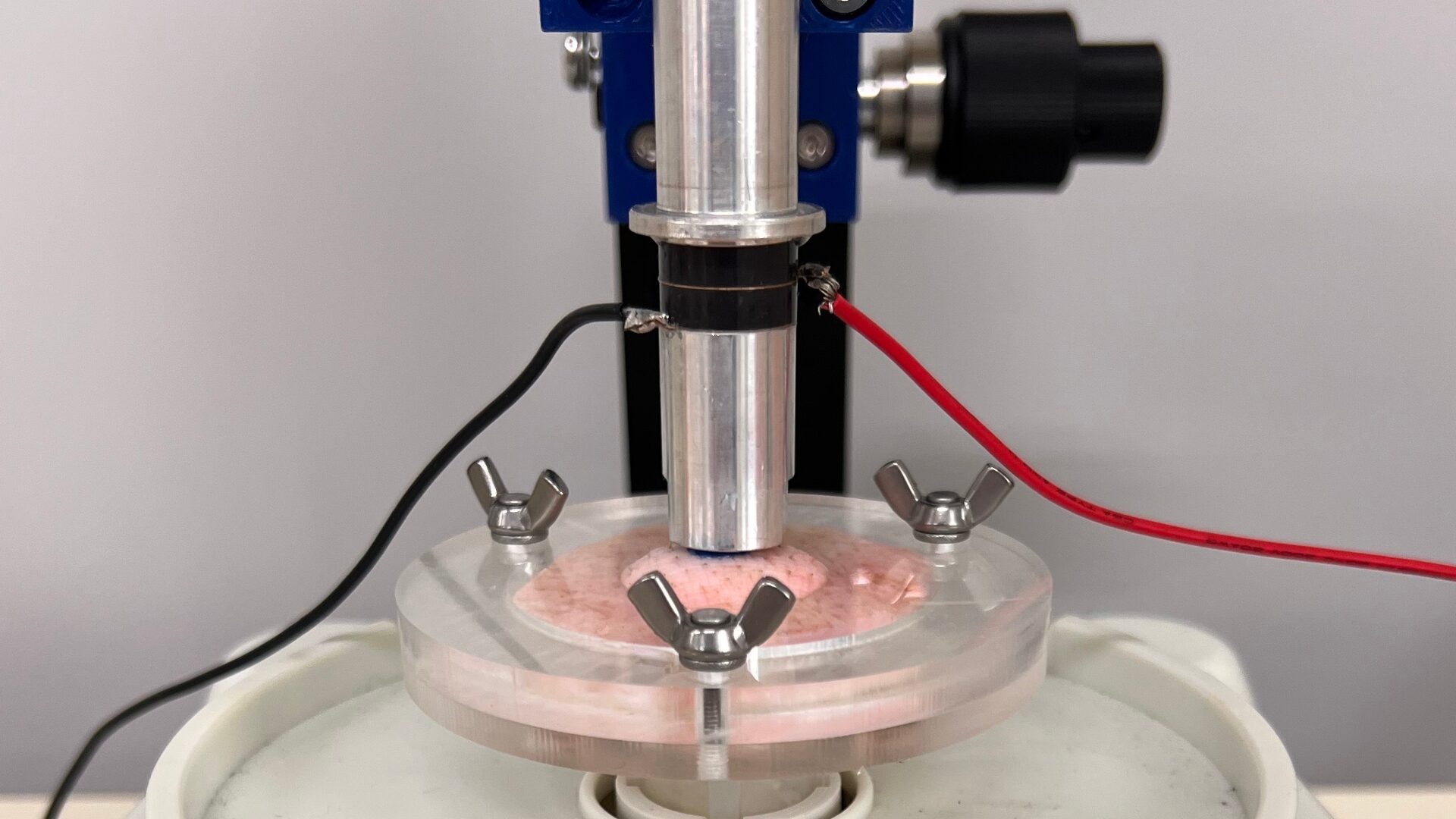

異なる周波数を重畳した超音波による経皮薬剤投与デバイス 【用途例】針なしでの経皮からの薬剤投与

本技術を用いることで、針なしで生体高分子医薬を経皮投与することを実現する。これにより、常時点滴や注射が必要な指定難病や生活習慣病の患者負担を軽減する。さらに、注射が使用できない衛生環境や医療従事者のいない状況でも生体高分子医薬品を投与することが可能となると期待できる。さらにヒト医療のみでなく家畜やペットの治療、さらに美容への応用など幅広い経皮投与デバイスを超音波技術により確立する。

詳細を見る

-

粘土とメカノケミカル処理を用いたバイオマス等のアップサイクル技術 【用途例】タダ同然で手に入るバイオマス等の有機未利用資源から、付加価値の高い化学製品原料をつくることができます

私たちの身の回りにあるプラスチックやガソリンなどの化学製品は、石油を原料としたオイルリファイナリーという技術で作られていますが、近年、炭酸ガス排出抑制や資源枯渇といった観点から代替技術の開発が求められています。そのような技術として、樹木の主成分であるセルロースなどの再生可能資源から化学製品をつくるバイオリファイナリーが注目されています。

私たちは、バイオリファイナリーの実装・普及に資する、低環境負荷な化学反応プロセスの開発を行っています。そのひとつとして、メカノケミカル(粉砕)処理と高温高圧水処理を組み合わせることで、セルロースから様々な化学製品原料を製造する技術を開発しました。詳細を見る

-

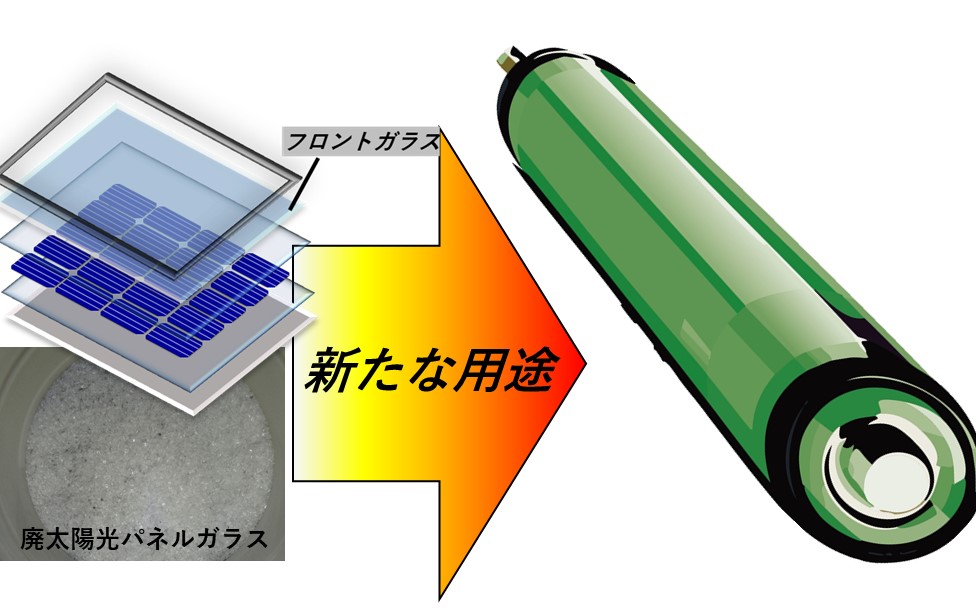

廃太陽光パネルガラスを用いた蓄電材料の開発 【用途例】リサイクル蓄電材料を用いた環境配慮型二次電池

太陽光パネルの寿命は20~30年とされ、今後、大量の太陽光パネルが大量に廃棄されることが予想されています。太陽光パネルは重量比の6割がガラスであり、既存のリサイクルガラスのアウトプットでは廃太陽光パネルガラスの受け入れは困難とされています。そのため、廃太陽光パネルガラスの新規用途開発は課題とされています。一方で、蓄電技術はカーボンニュートラルを実現するためのカギとされ、再エネの大量導入に伴い蓄電デバイスの市場規模は拡大しています。廃太陽光パネルガラスからリチウムイオン電池などの二次電池の蓄電材料として活用できれば、廃太陽光パネルガラスの新たなリサイクル用途を生み出すことに繋がります。

詳細を見る

-

空気圧ゴム人工筋肉を用いた服のように扱えるパワーアシストスーツの開発 【用途例】人工筋肉の3次元的配置による身体補助機構の適用例

軽量、柔軟、高出力な人工筋肉で構成したパワーアシストスーツを農業をはじめとした様々な業種に提供します。シーズ技術は空気圧ゴム人工筋肉を身体表面に配置する新機構であり、人体の筋配置を参考に設計しています。体を覆う硬いパーツや回転軸を持たないため、装着者の自由な運動を阻害せず、装具の軽量化やスマートなシルエットが実現できます。そのため作業ごとに脱着する必要がなく、着用したまま狭いところでの作業や車両の運転も可能です。このような機構は人工筋肉の柔軟性により実現できる設計であり、将来的には補助機構を全身に拡張し、総合的な補助を目指しています。

詳細を見る

-

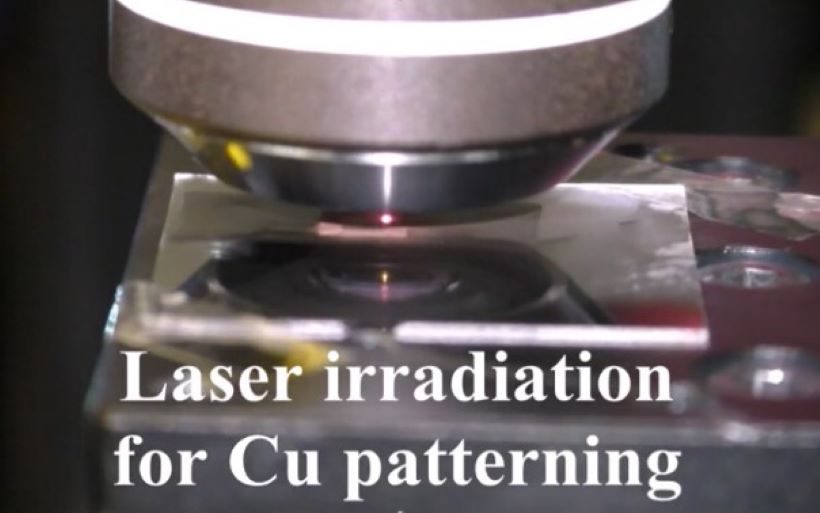

機能性材料の真空フリー低温レーザ印刷技術の開発とデバイス試作 【用途例】真空フリー低温プロセスによるレーザ印刷技術を開発し、デバイス試作へ貢献

レーザパルスを用いた局所加熱を利用することによって、真空フリーでも大気中酸素による酸化の影響を抑制したレーザ印刷技術を開発します。局所加熱により、金属化プロセスにおいてデバイス全体を加熱する必要がなくなるため、低耐熱性のフレキシブル基板へも印刷可能です。金属や金属酸化物など各種機能性材料の印刷を実現し、各種デバイスの簡易試作の実現へ貢献します。

詳細を見る

-

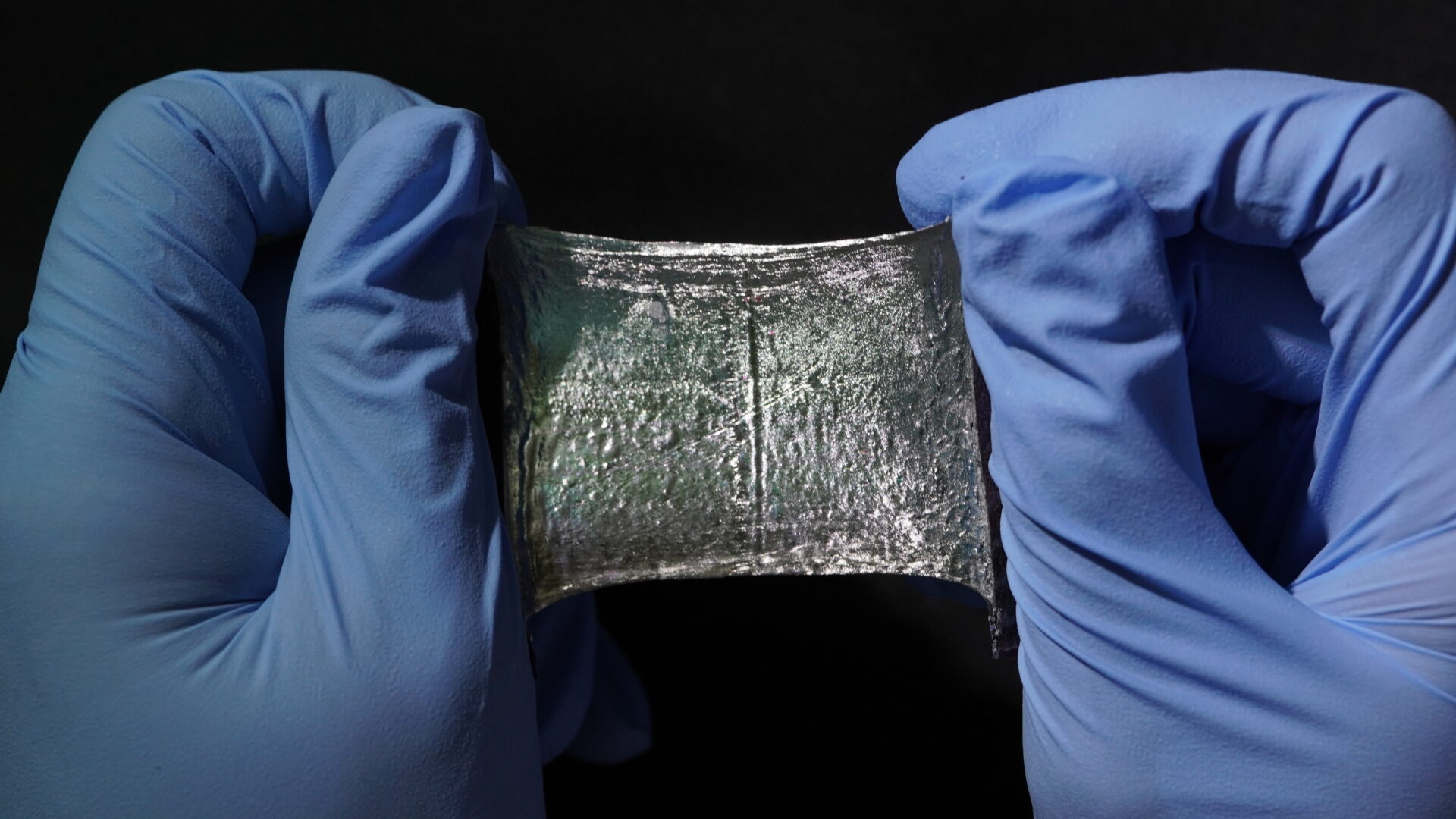

液体金属を用いたストレッチャブル伝熱シート 【用途例】現在の集積回路と次世代スマートデバイスへの適用

今後、さらに自由度が高く人の生活の気づかないような柔らかい電子デバイス(ストレッチャブルスマートデバイス)が世の中に浸透することが予想される。これからの社会に実装される新デバイスは消費エネルギーとのバランスを考慮しつつ、今より更により豊かな人の生活を実現したい。そのための熱管理は今後の大きな課題となる。

詳細を見る

-

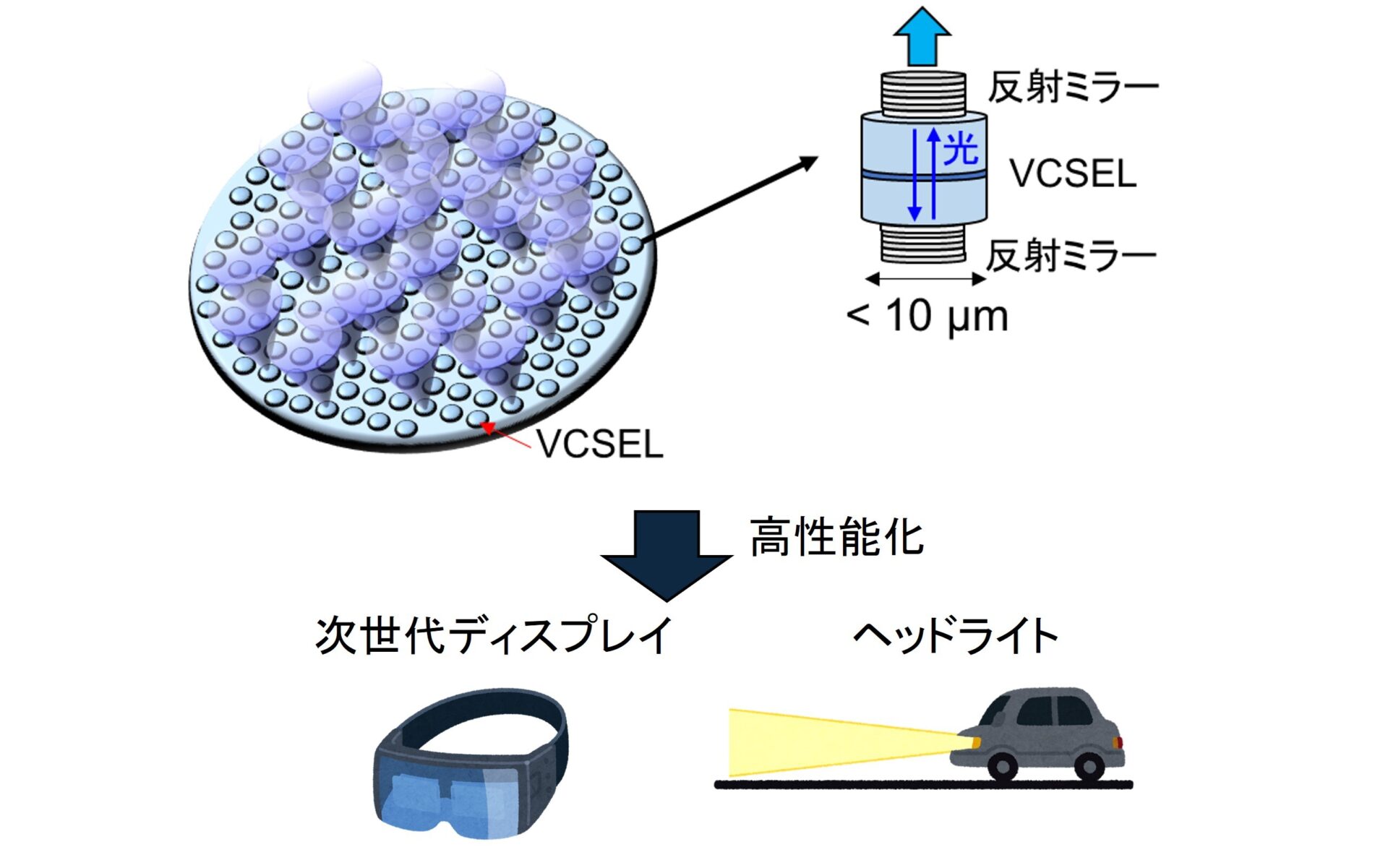

高純度GaN基板を活用した高効率青色面発光レーザーの実現 【用途例】地球を傷つけない次世代光源の実現

次世代の照明・ディスプレイ光源であるレーザー・ディスプレイの市場は年々成長しており、2027年には1兆円を超えると予測されています。一方で、超スマート社会や脱炭素社会の実現には、照明やディスプレイの低消費電力化が求められています。次世代の照明・ディスプレイ光源として固体光源である半導体レーザーが期待されています。本研究では、半導体レーザーの中でも小型化・低消費電力化・二次元アレイ化が可能な面発光レーザーに着目し、人々の生活をより豊かにするために高効率な青色面発光レーザーの実現を目指します。

詳細を見る

-

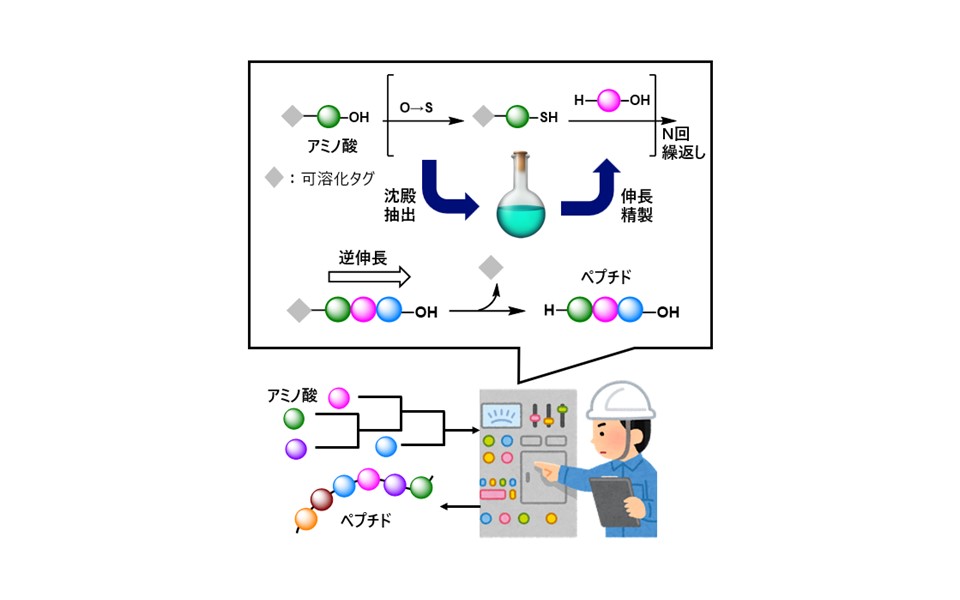

コストと廃棄物を抑えたペプチドの大量合成システム 【用途例】自動合成システムの製造・販売

ペプチド素材の社会実装例は、医薬品を除くとごく少ない。これは化学合成による供給性の悪さ(高コスト・多量の廃棄物・少量合成のみ)に起因している。①逆方向にペプチドを伸ばす ②有機溶媒への「可溶化タグ」を導入 ③フロー合成技術との融合 を取り入れた、新規ペプチド自動合成システムを実現することによってこの課題を解決し、医薬用外にまでおよぶペプチド素材の社会実装と、新たな市場開拓を促したい。

詳細を見る

-

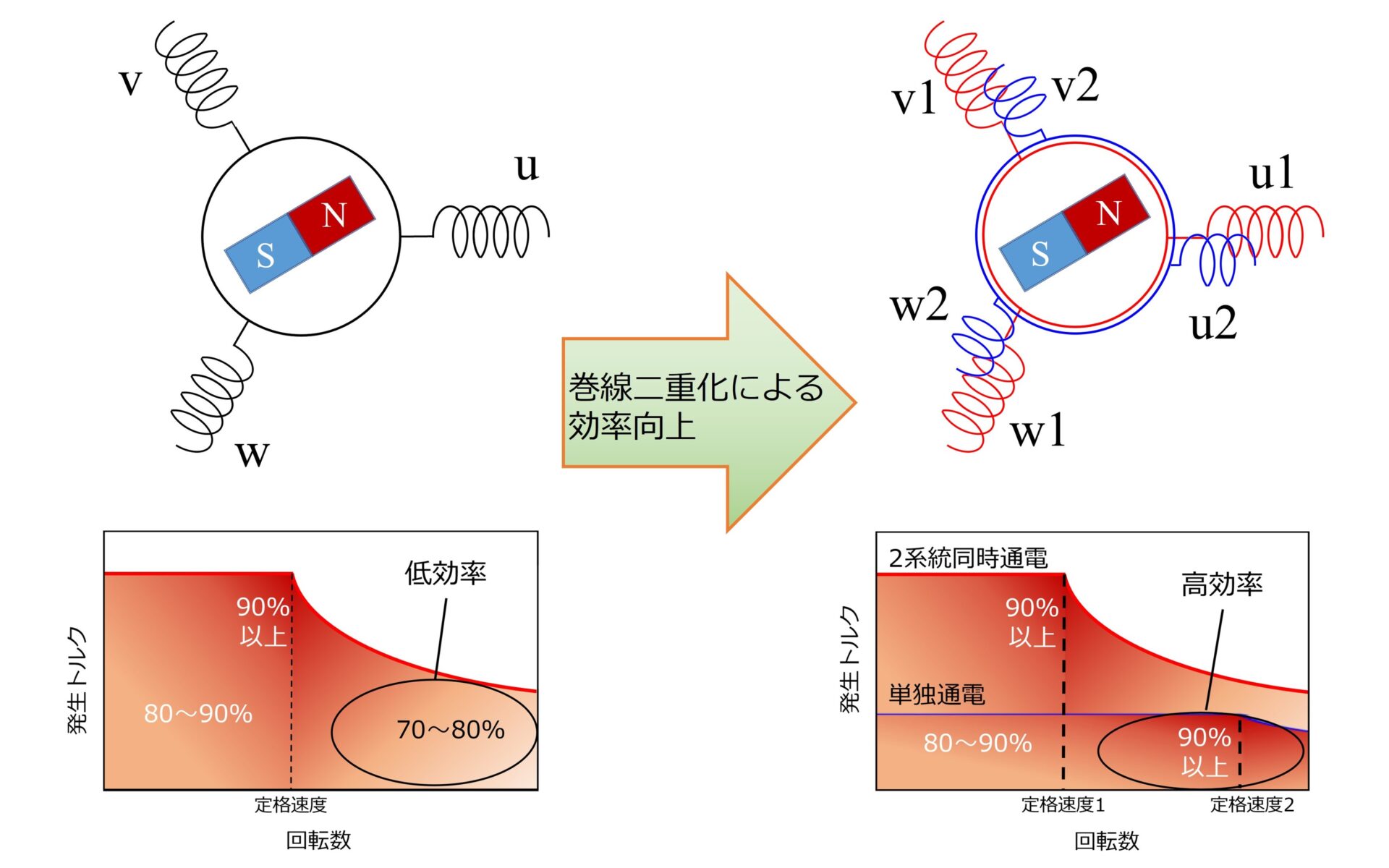

高効率な電気自動車を実現するモータとその駆動技術の開発 【用途例】二重巻線モータの適用例

日本では2035年までに新車販売における電動車(HEVを含む)の販売を100%にするとの方針を打ち出している。このため、電気自動車の航続距離の向上、モータの効率化が求められている。二重巻線モータは従来モータの駆動範囲拡大と効率向上が期待されており、特に高速回転時の効率に優れる。本事業では二重巻線モータ実用化のための駆動制御技術を開発する。

詳細を見る

-

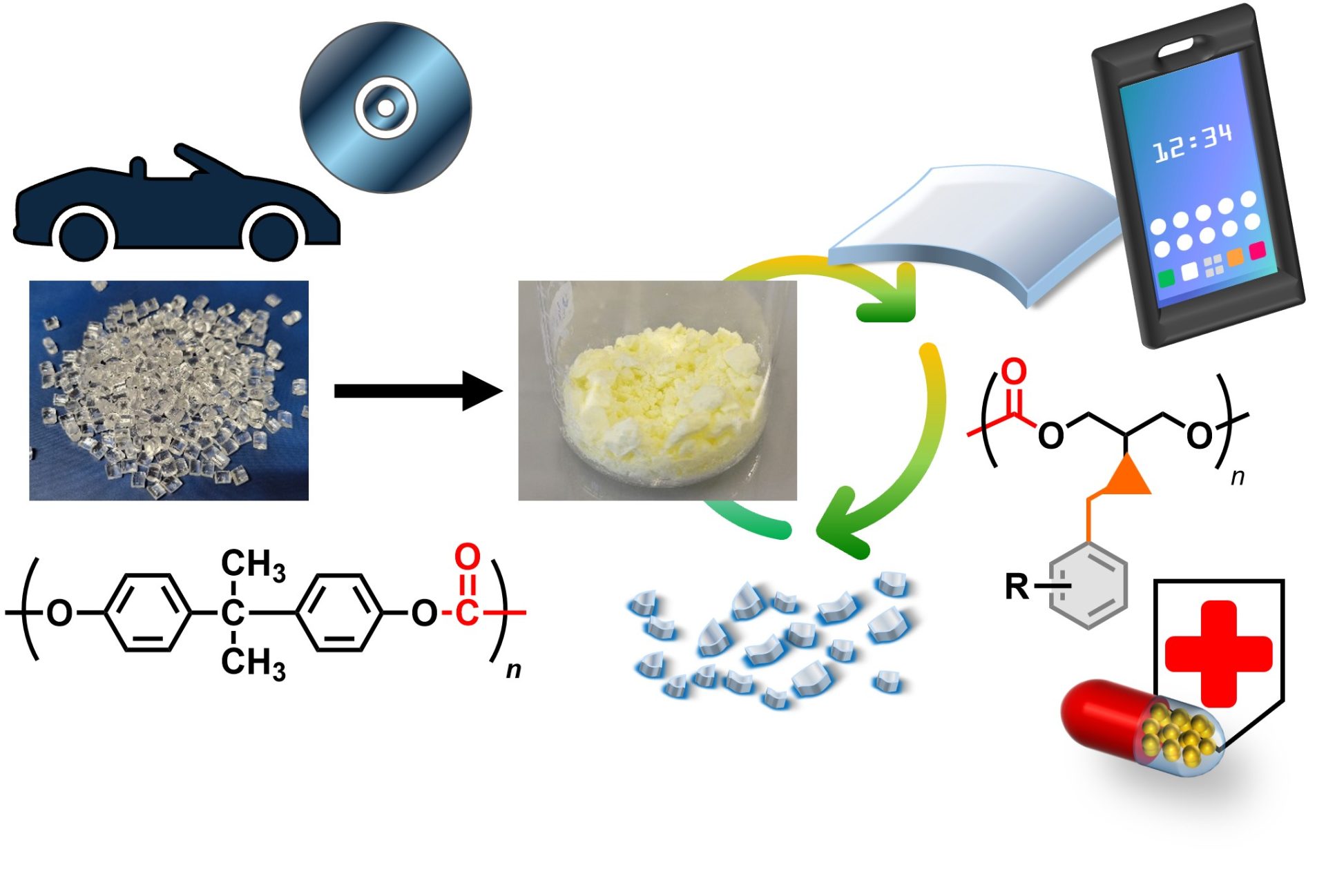

廃エンプラを分解性ポリマーに変換:既存プラの代替材料からバイオマテリアルまで幅広い用途展開が期待 【用途例】エンプラ廃棄物のアップサイクルを提案します

プラスチック産業では、海洋プラスチックごみ問題と二酸化炭素排出抑制のための化石資源利用の見直しが課題です。世界のプラスチック使用量 は4.6億トン(2019年OECD調べ)とされ、今後も増加の一途をたどると予想されています。持続可能な社会の実現に向けて、すべてのプラスチックをリサイクルやアップサイクルの対象にして完全な循環システムを構築するとともに、循環可能な材料やバイオベース原料への置き換えも検討する必要があります。

詳細を見る

-

明所・暗所の両方で視認性の高い情報掲示を可能とする電気化学表示デバイスとその発光材料の簡便な製造法 【用途例】明所・暗所の両方で視認性の高い情報掲示を可能とする電気化学表示デバイスとその発光材料の簡便な製造法

近年、公共情報や緊急時の情報表示など、昼夜問わない情報掲示板が求められており、その視認性の向上と省エネルギー化が課題となっている。本研究のVisionとして、これらを解決しうる、反射と発光表示を選択できるデュアルモード表示デバイスの実現によって、安心・安全な社会や低消費エネルギー化に貢献したい。

本研究では「単一デバイスで反射・発光の両方を選択して利用可能な電気化学デュアルモード表示デバイスの作製」と、「革新的表示デバイスを実現させるための電気化学光機能性材料の開発」によってVisionの実現を目指す。詳細を見る