SEEDS

研究シーズ一覧

シーズを検索

ご希望の方はこちら

-

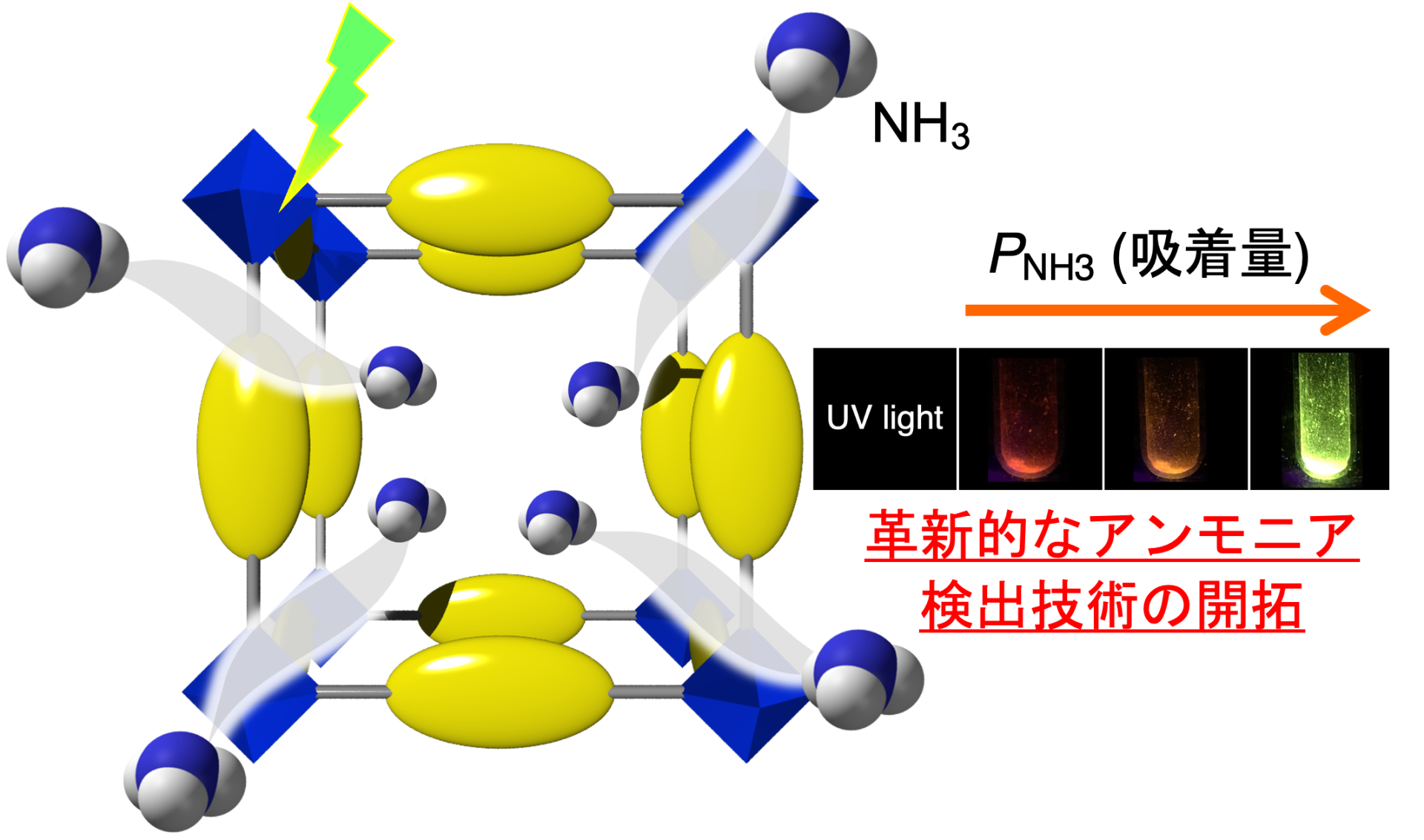

アンモニアの高感度な分離・検出技術の開発 【用途例】1ppm以下の極量アンモニアを高感度に検出可能なデバイス化を目指す

燃焼時に二酸化炭素を排出しないアンモニア (NH3) は新たなクリーンエネルギー資源として近年注目されているが、

分離に要するエネルギーや自身が毒性であるため、室温での効率的な NH3 分離・高感度センシング技術の開発が重要な課題である。

これまでに選択的な NH3 分離・発光応答を示す多孔性材料の開発に成功しており、今後は実用化に適した形態制御、デバイス化を行っていく必要がある。詳細を見る

-

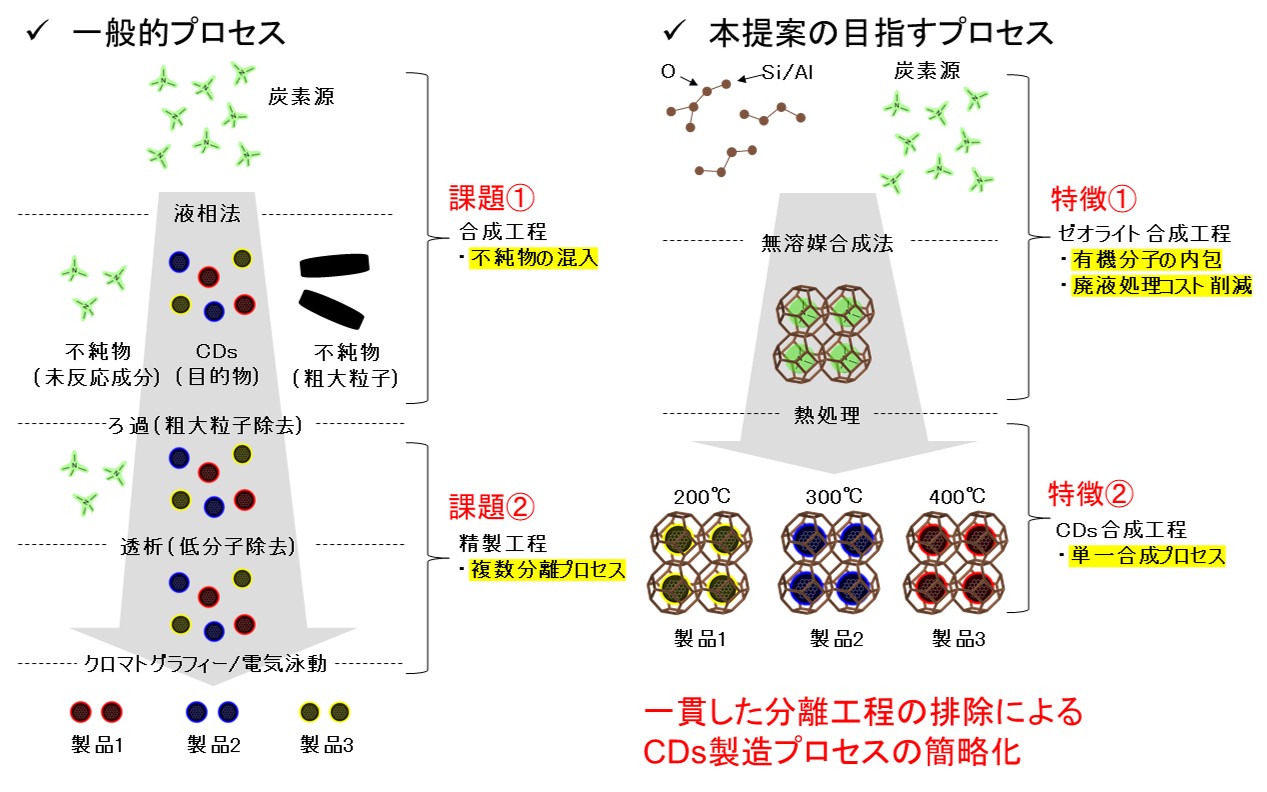

多孔質材料のナノ空間を利用したカーボンドット製造プロセスの開発 【用途例】バイオ・エレクトロニクス・エネルギー分野など幅広い市場にて期待

カーボンドット(Carbon Dots: CDs)は直径20 nm以下の準0次元炭素系材料として定義され、

量子閉じ込め効果により発現する安定的な蛍光性能・生体相溶性・低毒性などの特徴からバイオ領域での応用において大きな注目を集めている。

他にもエレクトロニクスやエネルギー分野での利用が検討されており、2024年から2031年までに14%の年平均成長率(CAGR)で成長すると予測されている。

現状課題として、製造プロセスにおける不純物・未反応成分の除去工程によるプロセスの煩雑化があげられる。詳細を見る

-

レアメタルを使用しない安価な水素ガスセンサ 【用途例】レアメタルを使用しない水素検出

持続可能な社会の実現に向け、水素燃料への期待が高まっており、製造・貯蔵・利用と各方面での研究開発、社会実装が進められています。

一方、爆発による事故を未然に防ぐためには水素センサも必要となります。従来使用されてきた白金やパラジウムはレアメタルであり、

価格等に課題があることから、代替材料の開発が求められます。詳細を見る

-

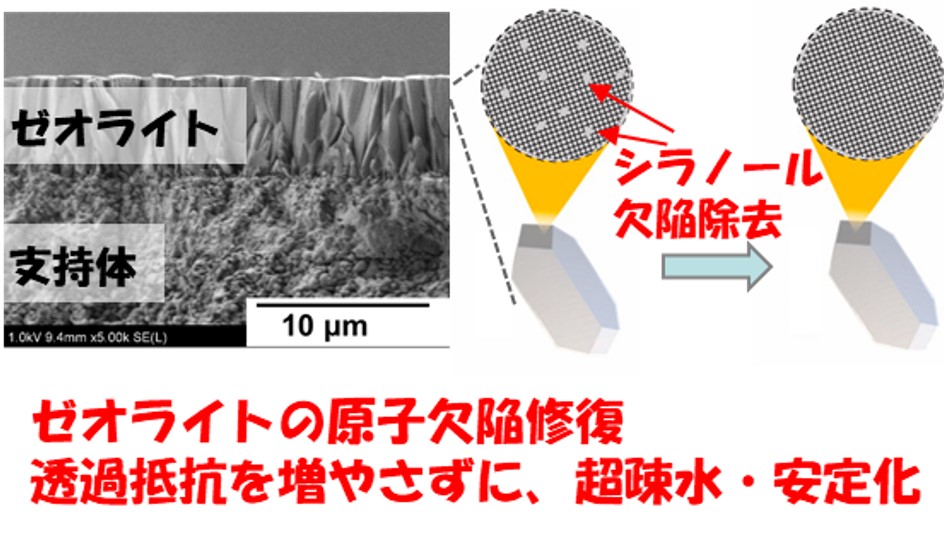

超疎水性ゼオライト膜を用いた省エネルギー型バイオエタノール精製技術 【用途例】バイオエタノール精製や小分子の有機溶剤回収

バイオエタノールは燃料・化学品の脱炭素化に伴い世界中で拡大している。

国内でも2025年6月に「ガソリンへのバイオエタノール導入拡大に向けたアクションプラン」が策定され、今後の需要拡大が予想される。

本研究では、バイオエタノール精製にかかるエネルギー・コスト削減のための膜分離技術を開発し、国内生産量増加に貢献する。

とくに林業や古紙回収と連携したセルロースバイオエタノールの国内生産量拡大を通じて地域活性化にも貢献する。詳細を見る

-

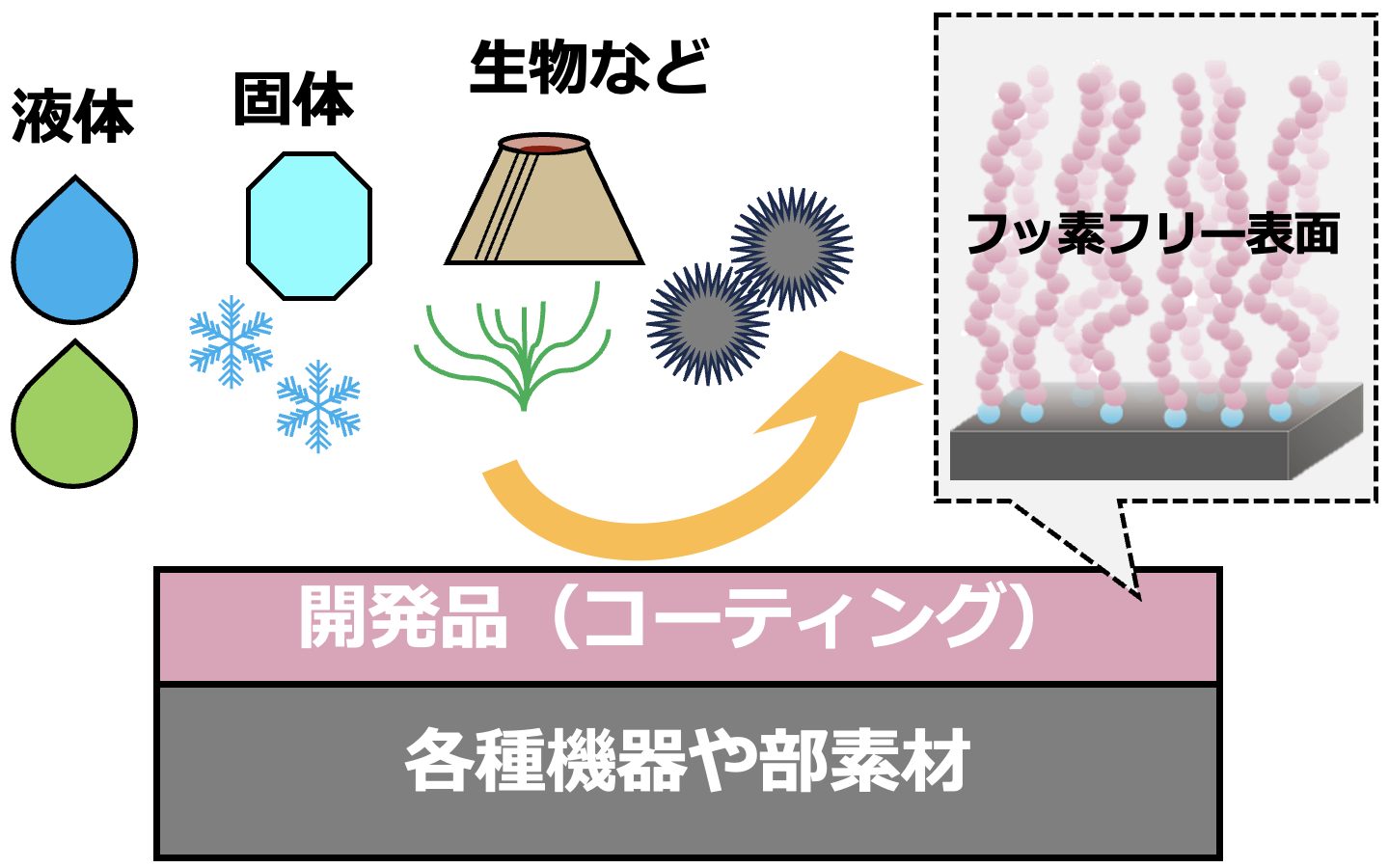

フッ素フリーな難付着性表面とその簡易作製技術の開発 【用途例】各種機器や部素材の表面をフッ素フリーに機能化

液体・固体・生物の付着は、エネルギーロスや食品ロス、不衛生など多くの問題を引き起こします。

従来はフッ素系材料(PFASなど)が高性能な付着抑制技術として広く利用されてきましたが、

近年その環境・生体リスクが指摘され、代替技術の開発が急務となっています。

私たちは、各種材料や成膜手法を駆使し、フッ素を使わずに難付着性を実現する新技術を開発中です。

新しい表面処理技術を社会に普及させ、フッ素代替を促進し、付着による諸問題の解決を目指します。詳細を見る

-

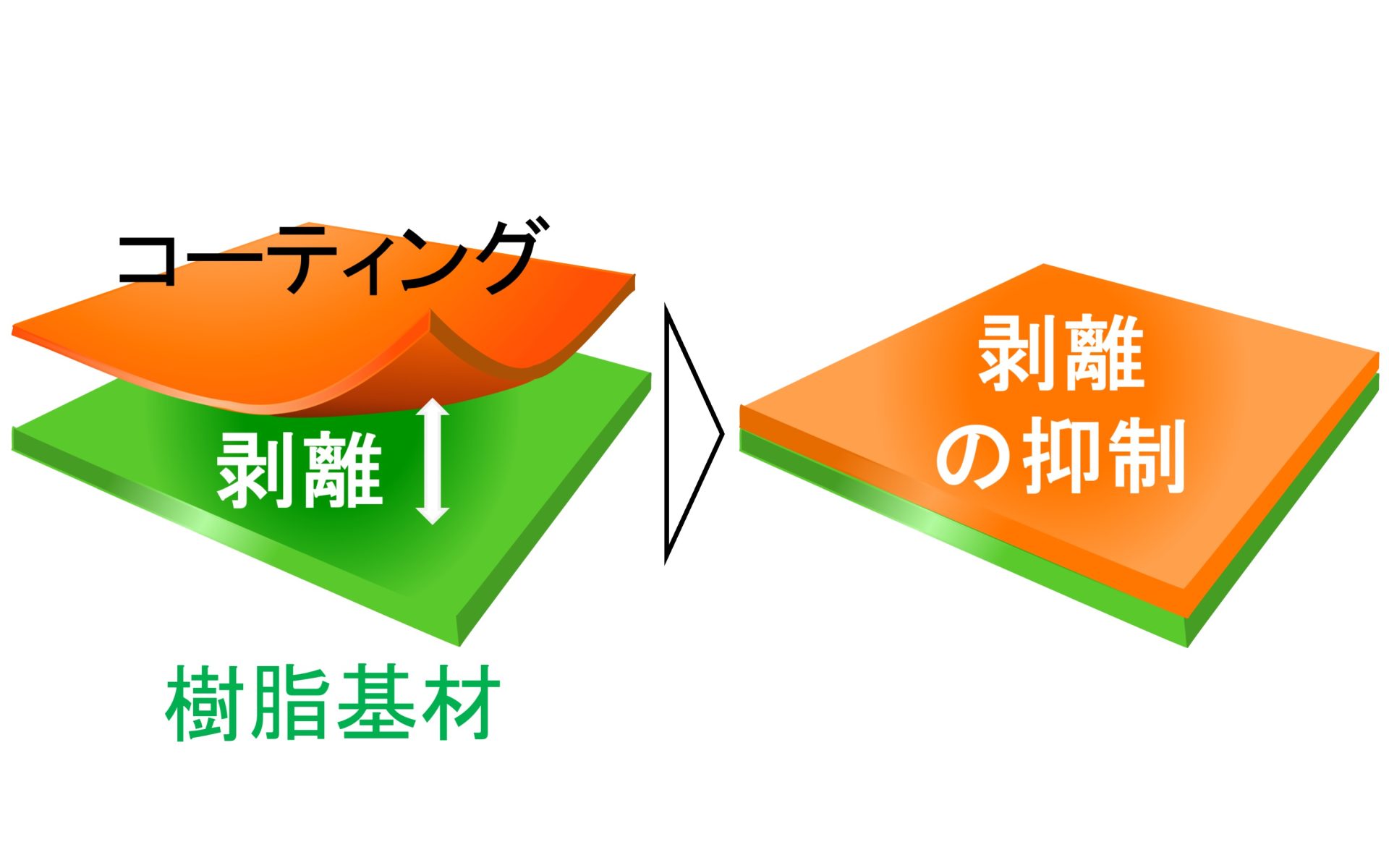

樹脂基材と化学結合で結ばれるコーティング剤 【用途例】機能性コーティング・インクに持続性を付与

コーティング技術は、機能性を付与する技術として、ものづくりに欠かせません。

しかしながら、その機能性を維持するためには、定期的な再施工が必要となります。

施工時には、VOCが排出されるため、環境規制への対応を考えるとともに、

人手が必要となるため、人手不足への対応を考える必要があります。

サステナビリティを実現するため、コーティングの剥離という技術的課題を解決し、

持続性のあるコーティング技術を達成することで、再施工の頻度を低減し、

環境と人に優しいコーティング技術の開発を目指します。詳細を見る

-

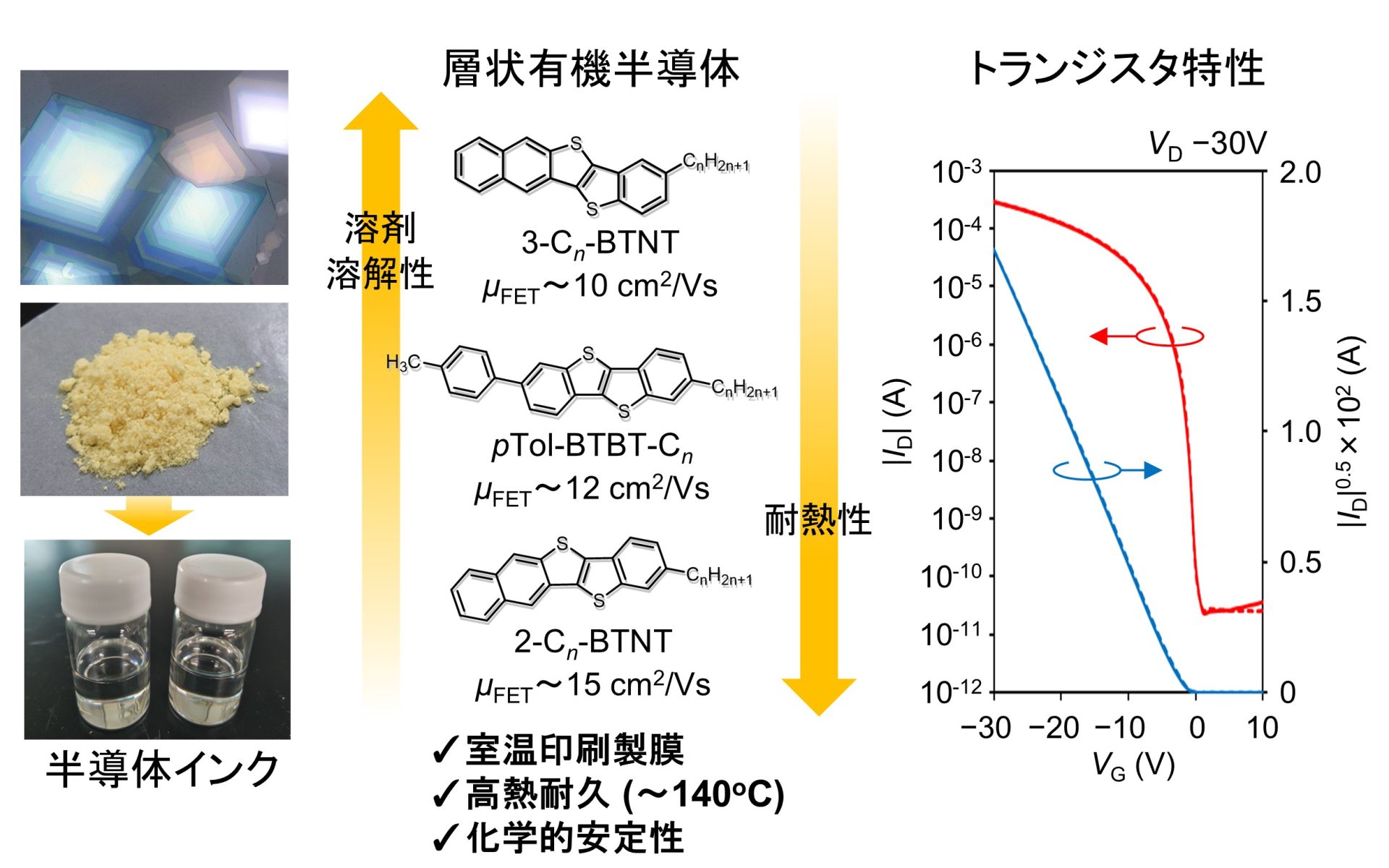

層状有機半導体インク:印刷技術で半導体薄膜を作る 【用途例】フロントプレーンの機能に応じた多彩なアプリケーション形成

印刷エレクトロニクスデバイスにおける最も基本的な素子である印刷型有機トランジスタの応用は未だ限定的であり、

既存・汎用の印刷技術適性や得られるトランジスタの性能に大きな課題があります。

本研究開発では、独自開発した高い層状結晶性を有する有機半導体材料をもとに、既存・汎用の印刷技術に高い適性をもち、

かつ実用に足る優れたデバイス特性を示す有機トランジスタが製造できる、”有機半導体インク”を開発します。

本インクは特に、基材の熱耐久性が低いフレキシブル基板を用いるデバイス製造に最適であり、これによりフレキシブルデバイスの産業応用を加速します。詳細を見る

-

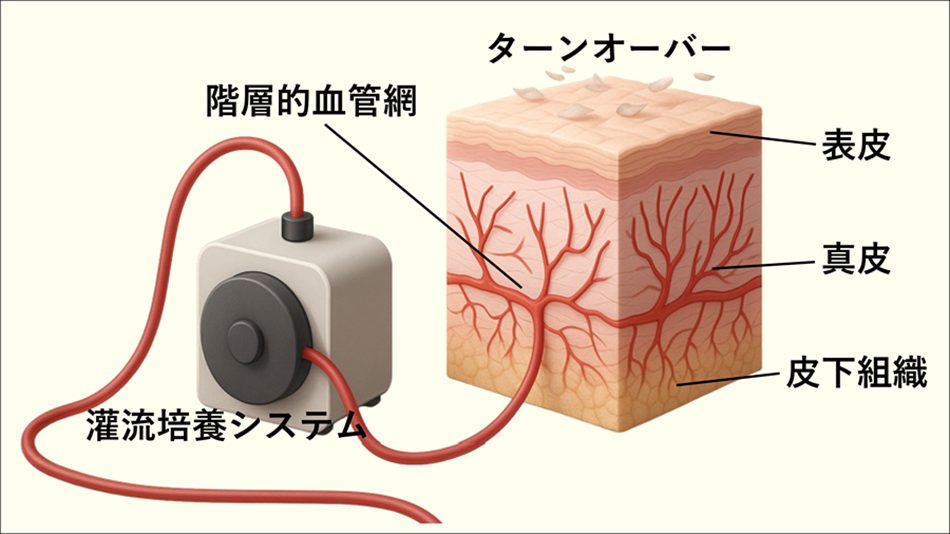

カスタマイズ可能なターンオーバー皮膚モデルの開発 【用途例】皮膚の次世代プラットフォーム

本モデルは3Dバイオプリンティングを活用し、皮膚の三層構造(表皮・真皮・皮下組織)と血管網を精密に作製できます。

さらに灌流システムとの接続により、数か月単位の長期培養を実現し、皮膚の自然なターンオーバーや慢性毒性を再現できます。

これにより、化粧品・洗浄剤・薬剤の長期的な安全性や有効性を正確に検証することが可能です。

特に、3Dプリンティングを用いることで層厚や細胞構成を自在に制御でき、

男性肌・高齢者肌・敏感肌など多様なニーズに応じたカスタマイズも可能です。

加えて、標準化された製造プロセスによる大量生産にも対応でき、

従来の皮膚モデルと比べて安価かつ再現性の高い製品を提供できる点も大きな特徴です。詳細を見る

-

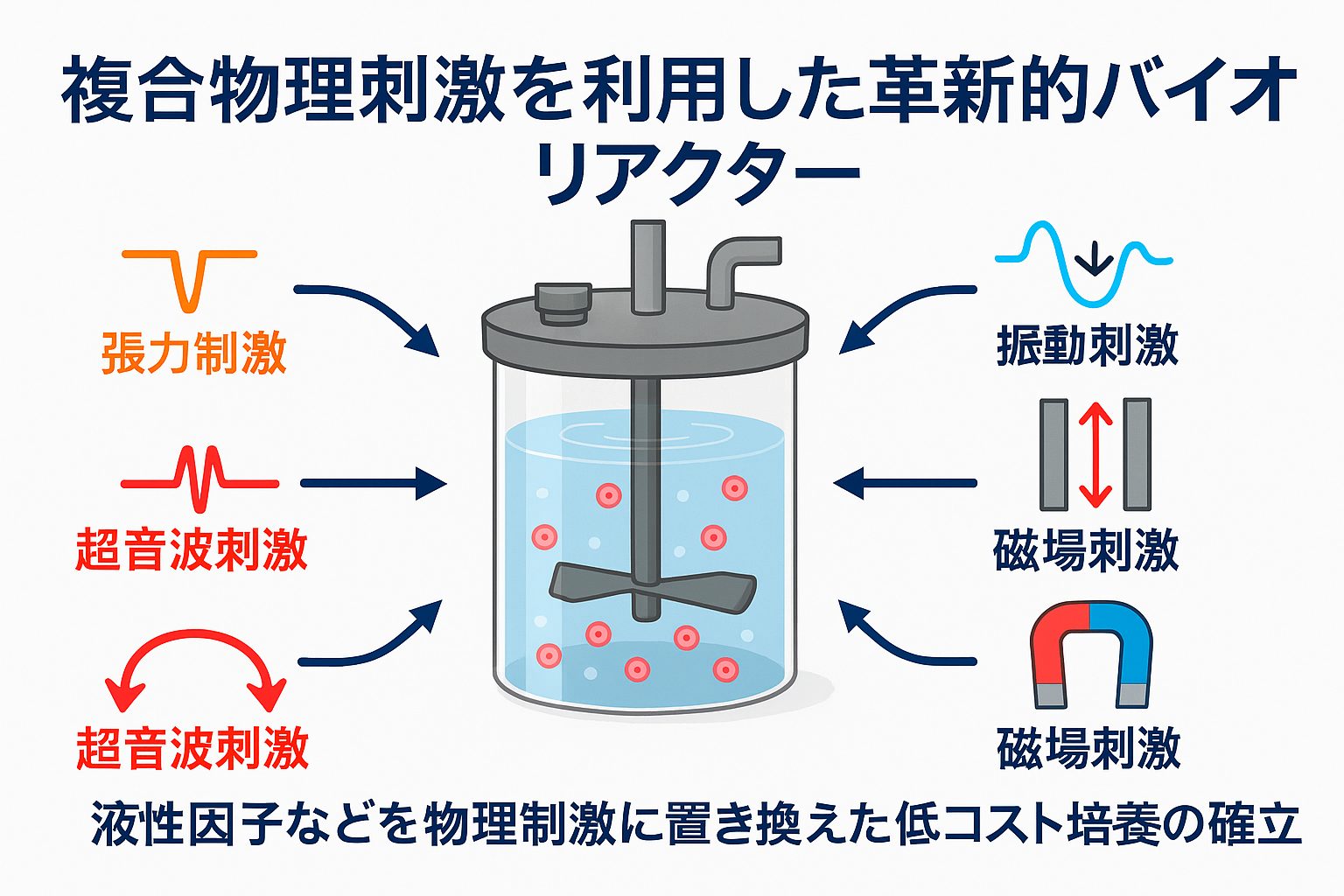

物理刺激を利用した革新的バイオリアクター 【用途例】細胞製造におけるコストと安定性を圧倒的に改善し

産業として確立することを目指す。

全く新しい細胞製造プロセスとして、張力刺激・圧縮刺激・剪断応力・振動刺激・

磁場刺激・超音波刺激などに対する細胞応答を定量的に理解し、

複合的に負荷できるシステムを開発している。

従来は化学的液性因子を高コストで添加する必要があったが、

本システムでは物理刺激を代替手段として利用し、

分化効率や成熟度を高めつつコスト低減やプロセス安定性が期待できる。

実験室レベルの検証では、個別の物理複合刺激によりヒトiPS細胞等の培養効率が有意に

上昇することを確認している。

今後は、さらなる物理刺激種類への細胞応答の定量的理解と、

リアクター設計へのフィードバックを行う。詳細を見る

-

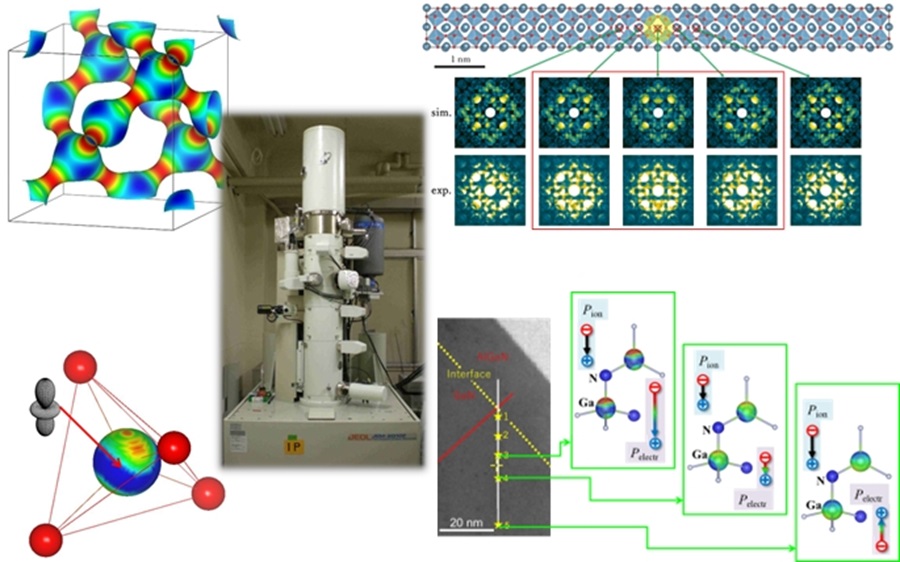

電子デバイスの性能を左右する原子レベルの欠陥を”見える化”する新技術 【用途例】次世代半導体・電子部品の性能向上と開発加速

本技術は、最先端の透過型電子顕微鏡技術「4D-STEM」と独自の解析アルゴリズムを組み合わせ、これまで観察不可能だった電子デバイス内部の原子・電子レベルの情報を定量的に”見える化”するものです。パワー半導体や積層セラミックコンデンサ(MLCC)などの性能や信頼性を左右する微細な欠陥(界面、転位、粒界など)や、それに伴う局所的な電子密度の変化を直接捉えます。これにより、デバイスの性能劣化や故障の根本原因を科学的に解明し、データに基づいた開発サイクルの迅速化、歩留まりの向上、そして製品の信頼性向上に貢献します。

詳細を見る

-

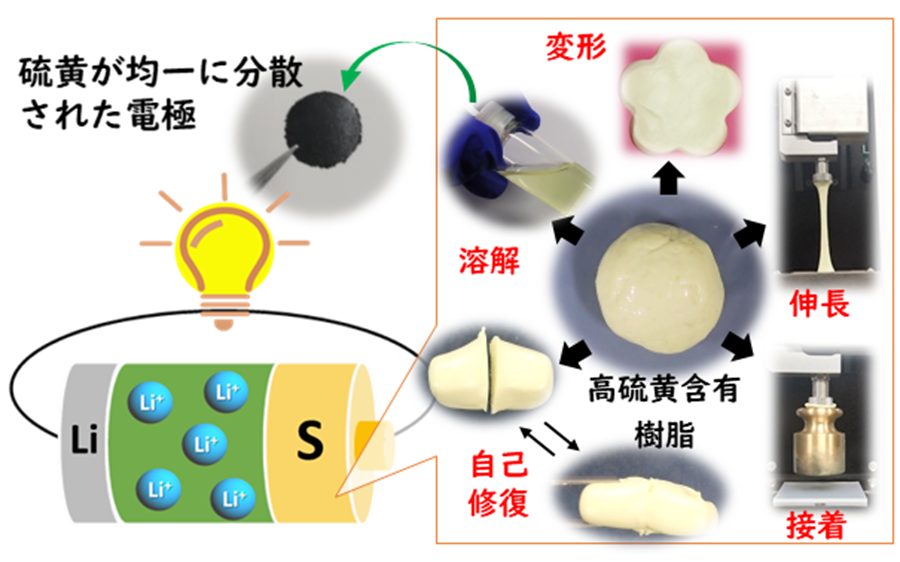

次世代二次電池の実用化を目指した硫黄を主成分とする熱可塑性樹脂の開発と新たな電極作製方法 【用途例】多種多様な用途に合わせた蓄電デバイスへ

太陽光発電などの自然エネルギーの利用が促進されていく中で、そのエネルギーを安定に貯蔵できる二次電池の需要拡大が見込まれます。しかしながら、現行の二次電池は複数のレアメタルを使用しているモノが多いため持続可能な供給が懸念されています。

そのため、元素戦略的な観点で資源豊富な元素で二次電池の実用化を目指す必要があります。

本技術では余剰資源になっている硫黄をチオールを用いて

化学的に変性させた衣装樹脂からなる電極を作製し、レアメタルに依存し過ぎない

高エネルギー密度な硫黄二次電池の開発と実用化を目指します。詳細を見る

-

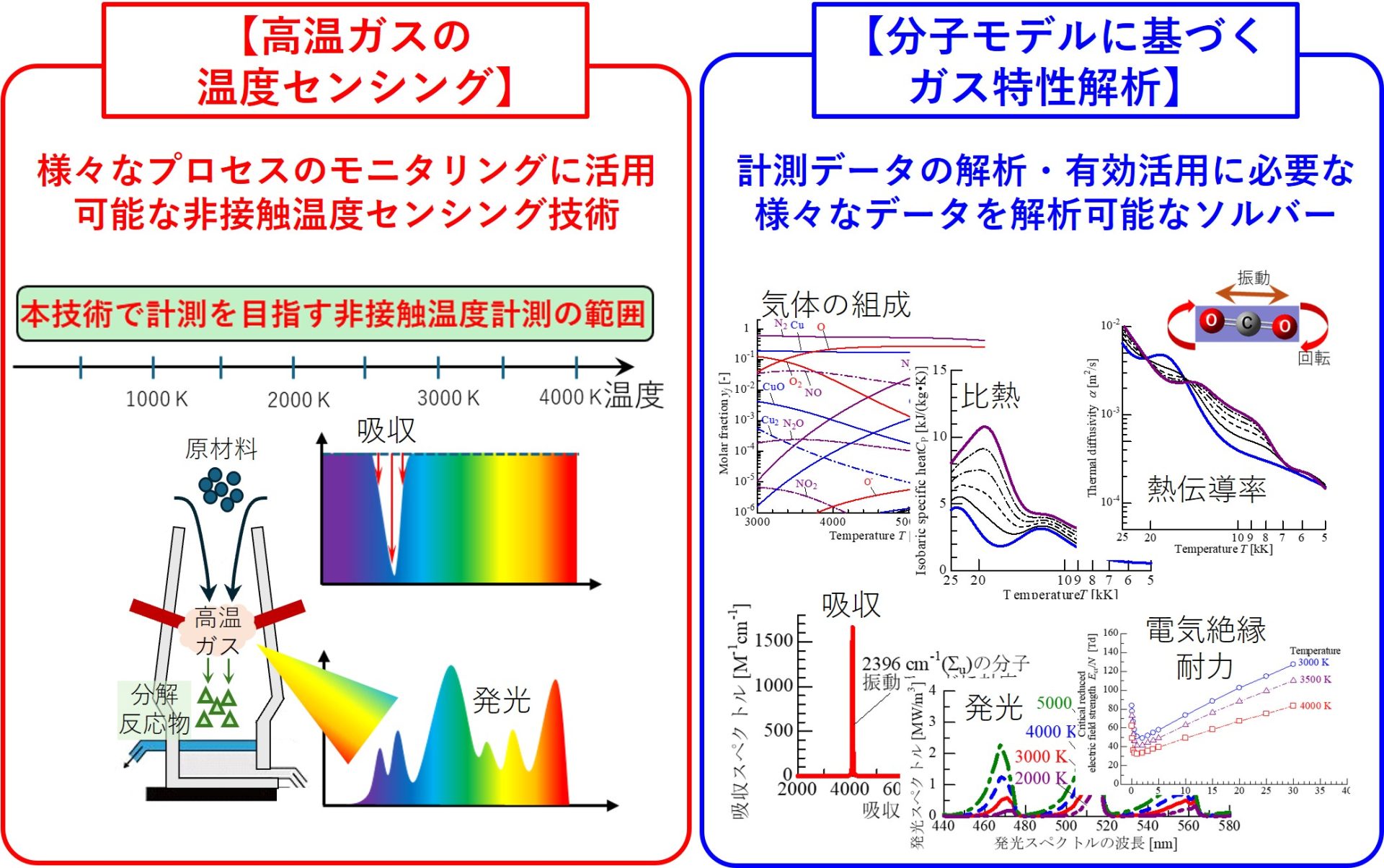

幅広いガス温度計測に適用可能な温度センシング技術および高温ガス物性データベース 【用途例】温度センシング技術×高温ガス物性DBを組み合わせて様々な場面で活用

高温ガスは、材料生成、有害廃棄物処理、電力保護など様々な産業プロセスに使われます。

これらを効率的に制御するためには、プロセス中の温度センシングや、センシング結果を制御に活かすガス物性データベースが必要です。ガス物性データは、機器設計時にも必要不可欠です。一方で、プロセスで用いる常温~数千度に至る幅広い温度を測定可能な非接触温度センシング装置は無く、高温ガス物性データも不十分です。

この問題を解決するために、本研究では、高温ガスにおける光の発光と吸収の両方を複合的に用いた温度センシング理論を構築し、センシング装置に役立てます。また、任意の高温ガスに対する様々な物性を解析可能なソルバーを実現します。詳細を見る

-

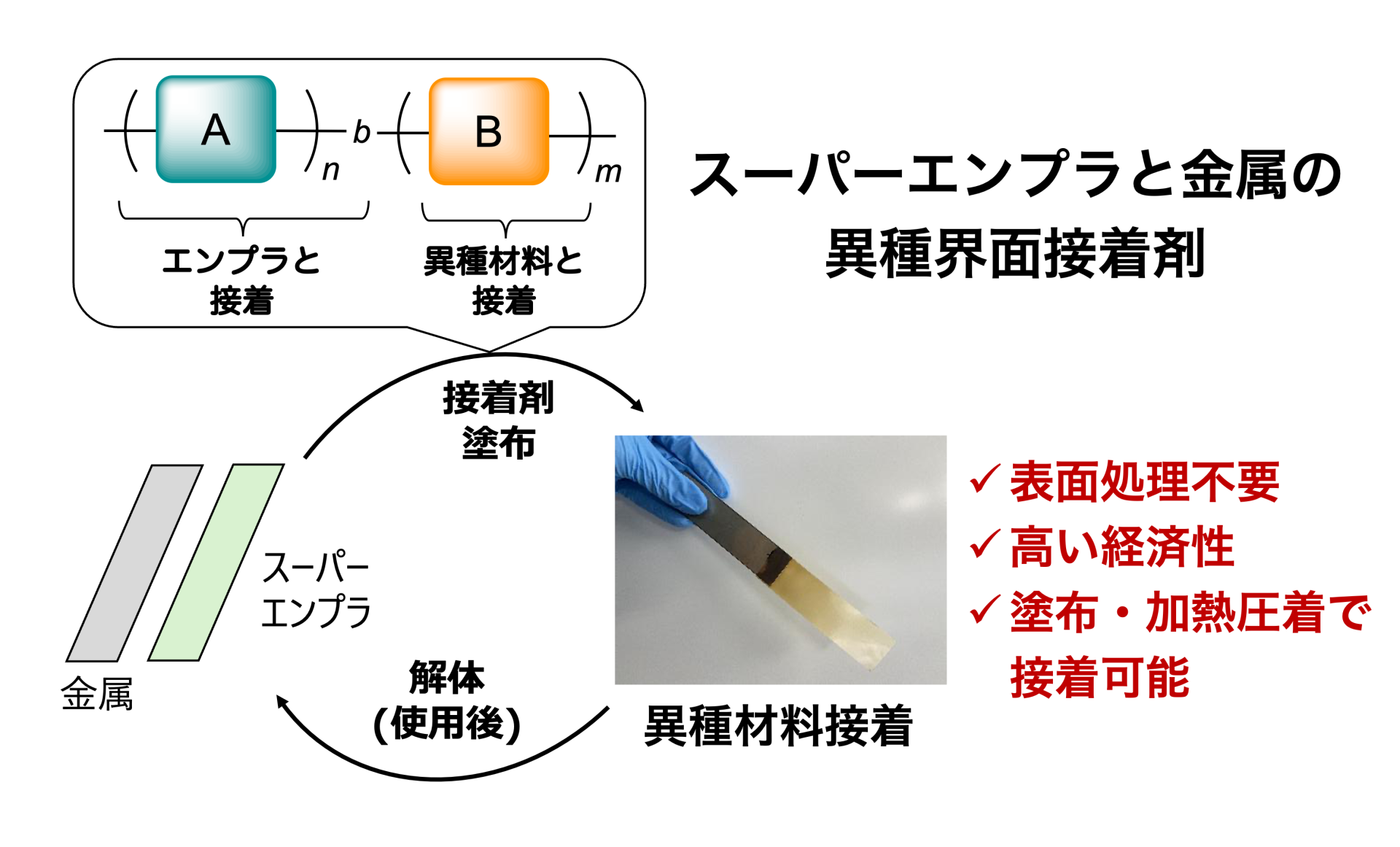

表面処理が不要なスーパーエンプラ用接着剤 【用途例】従来の不可能を可能にする、接着剤・添加剤・コーティング剤を開発します

高い耐久・耐熱性を誇るスーパーエンジニアリングプラスチックは、電子・自動車産業をはじめ、

種々の先端技術に欠かせない材料となってきています。

しかし、他の材料と馴染まないため、異種材料と接着しづらいことが課題となっています。

私達は、スーパーエンプラと特異的に混合する高分子と、異種材料と親和する構造を接着剤の分子構造に同時に組み込むことで、この課題を解決しています。

(1) 従来は必要であった基板の表面処理工程が不要となり、(2) 塗布圧着のみで接着でき、

(3) 材料表面を破壊しない、省コストで革新的な接着剤の創製研究に取り組んでいます。詳細を見る

-

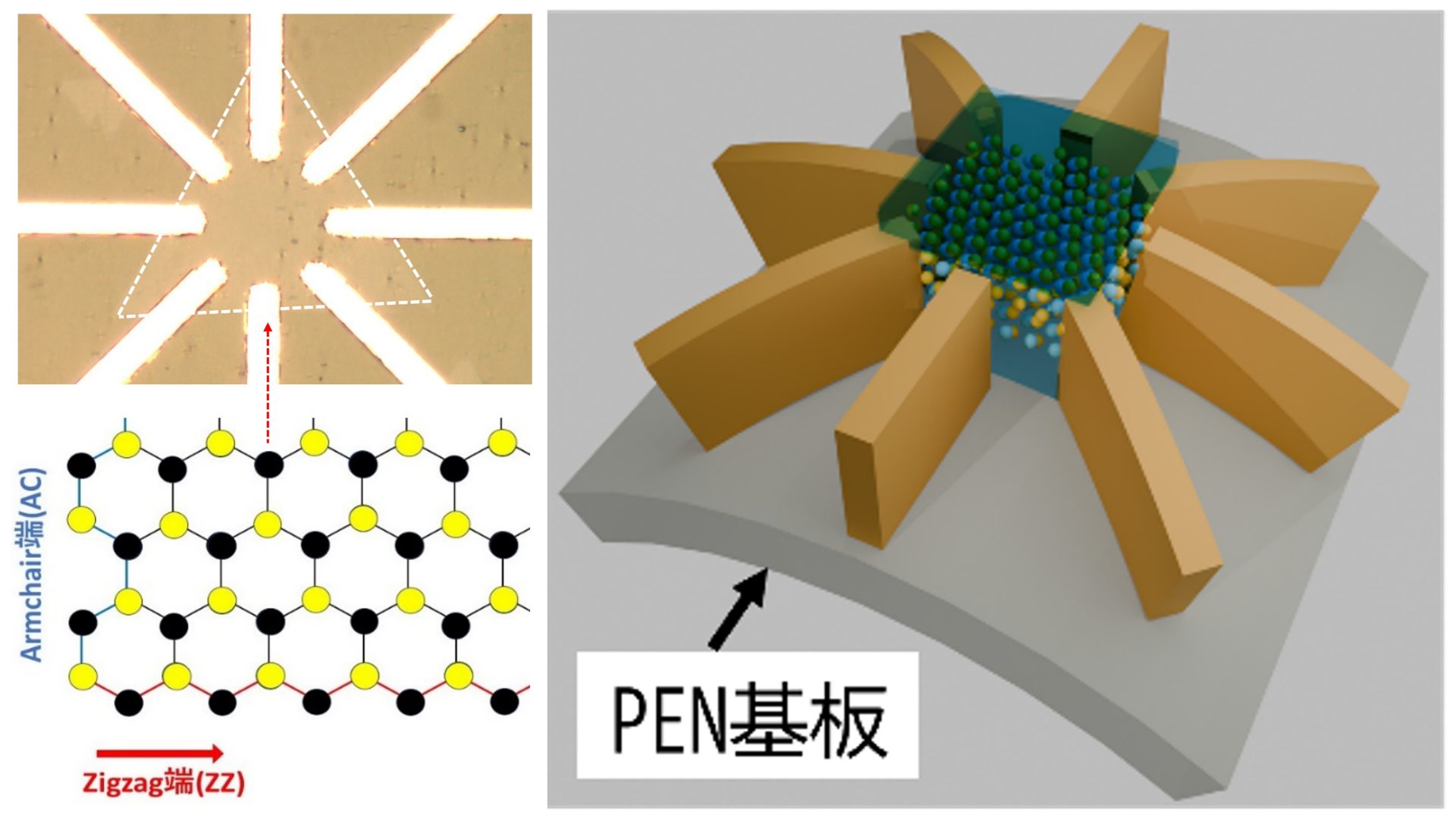

歪み効果を用いた原子層トランジスタの高性能化技術 【用途例】原子層物質によるトランジスタ・論理回路

原子層半導体(遷移金属ダイカルコゲナイド)の優れた柔軟性を活かし、歪み効果による高性能な原子層トランジスタの実現を目指す。

特に、歪み効果が電子的性質に与える影響を解明し、トランジスタ特性の向上に必要な基礎的な知見とデバイス設計・作製に向けたプロセス技術を構築する。

これらにより、高移動度な原子層トランジスタを作製し、集積化による回路応用の展開も期待できる。詳細を見る

-

“摩擦”で発電する布ー布型エネルギーハーベスティング技術と自立型センシング 【用途例】テキスタイル型エネルギーハーベスティングデバイス

ヘルスケア、介護、みまもり、スポーツなど様々な分野においてウェアラブルデバイスへの期待が高まっています。

多種多様なウェアラブルデバイスが開発されていますが電源は?日常生活で身近な存在である”布”に焦点を当て、

摩擦で発電する布を開発します。布そのものの柔らかさを生かした電源あるいはセンサへの活用を目指します。詳細を見る