もみ殻の炭素・ケイ素のハイブリット組成と多孔質構造を活用した高分子材料の補強材

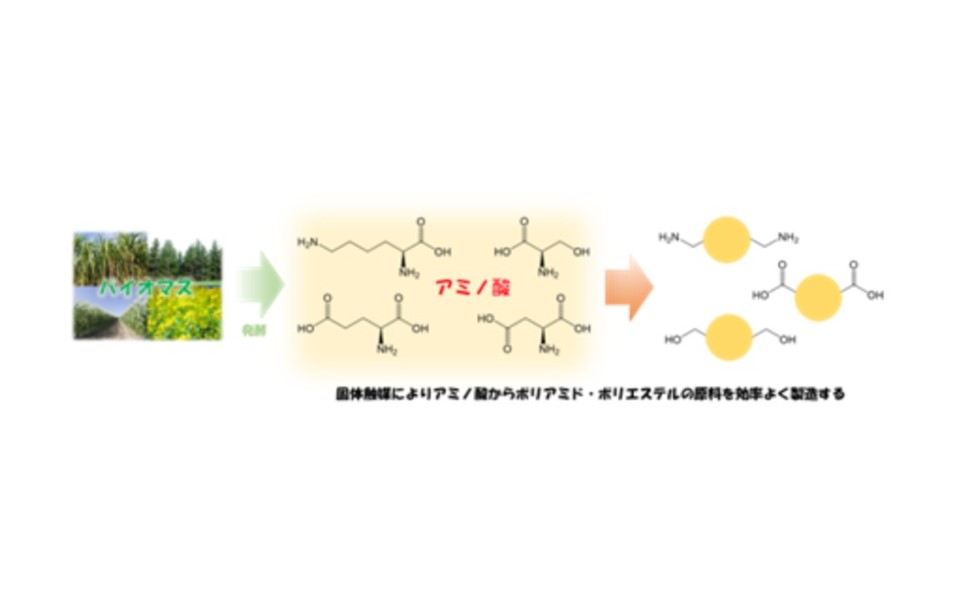

2050年の脱炭素社会の実現に向けて、バイオマス由来の補強材(フィラー)と樹脂を混錬し複合化したバイオマスプラスチックの活用が注目されています。身近なバイオマス資源であるもみ殻を炭化し、もみ殻炭が併せもつ炭素・ケイ素ハイブリット構造と多孔質構造の特性を活用したバイオマスフィラーによる高分子複合材料の開発を行います。自動車製品、家電製品用プラスチックにはフィラーとしてカーボンブラック(CB)やケイ素含有のタルク(鉱物)が多く含まれており、もみ殻炭によるバイオマスフィラーへ転換することで環境調和性と機能性の向上が実現可能な材料開発を目指します。