研究の成熟度

-

TRL1

基本原理・

現象の確認基礎研究

-

TRL2

原理・現象の

定式化基礎研究

-

TRL3

実験による

概念実証応用研究

-

TRL4

実験室での

技術検証応用研究

-

TRL5

使用環境に

応じた技術検証実証

-

TRL6

実環境での

技術検証実証

-

TRL7以上

実環境での

技術検証

※TRL(TRL(Technology Readiness Level):特定技術の成熟度を表す指標で、異なったタイプの技術の成熟度を比較することができる定量尺度

このシーズに

問い合わせる

VISION

ビジョン

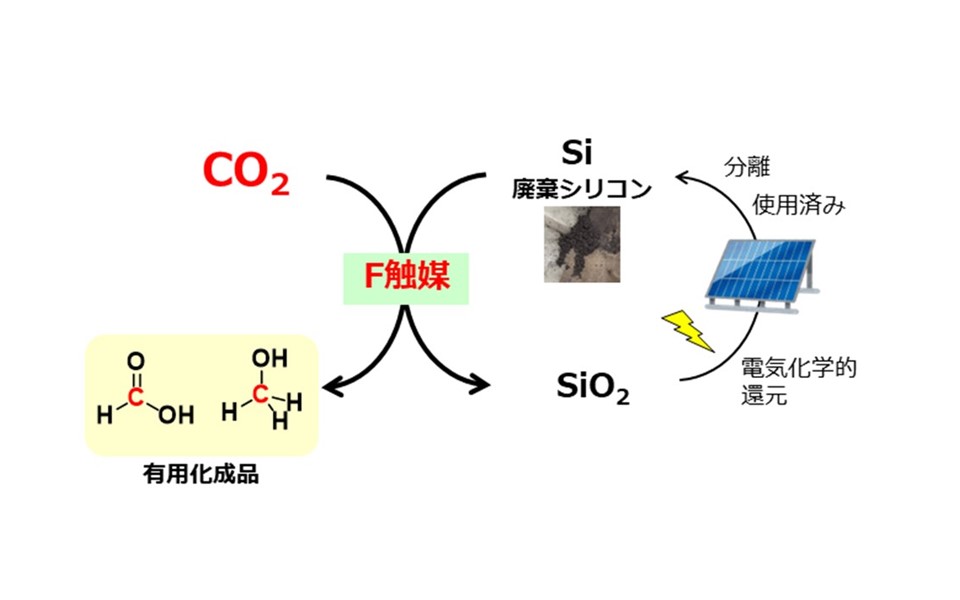

二酸化炭素からエネルギーを取り出す

USE CASE

最終用途例

高純度な固体炭素(粉末/めっき)または金属炭化物

USE CASE 01固体炭素燃料やアセチレン・メタン原料の合成

APPLICATION

高純度な炭素や炭化物を固体燃料や炭化水素の原料として使用する

二酸化炭素を原料として、水分を殆ど含まず、かつ不純物の少ない固体状の炭素や炭化物を合成できます。そのため、燃焼時の副生成物が少なく不快臭もない燃料や合成材として使用できます。

USE CASE 02高機能炭素材料の合成

APPLICATION

形態制御により高機能炭素材料として使用する

与える電位や電流、電解時間を制御して合成炭素のマイクロ構造を制御します。その形態に応じて高機能な材料として応用できます。

STRENGTHS

強み

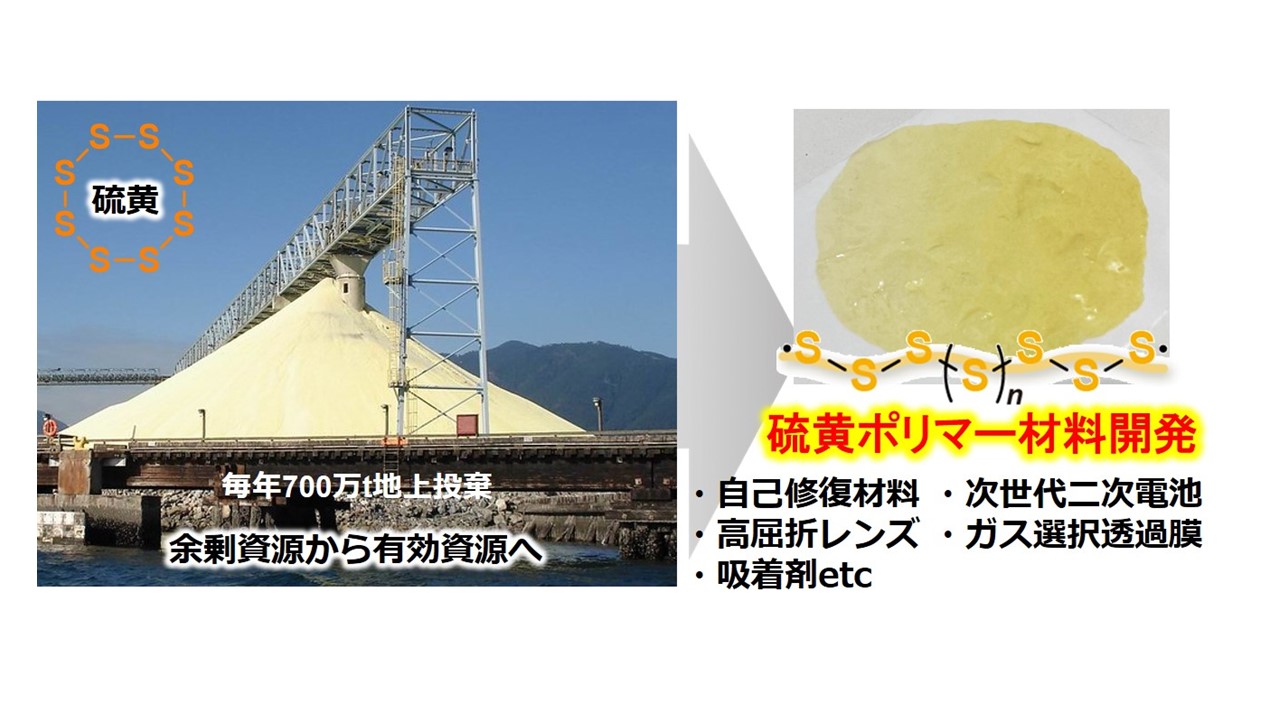

二酸化炭素を原料に固体状の炭素を生み出すこと

「埋める」でもなく「固める」でもない、高機能な炭素材料の創製

合成法は安価・メンテナンスが容易かつアルミニウム精錬で長年にわたって技術が確立されている溶融塩電解法です。二酸化炭素を固体炭素まで還元処理できる技術は国内外で競合性が低いため、他と差別化できる新たな二酸化炭素の資源化技術になります。

TECHNOLOGY

テクノロジー

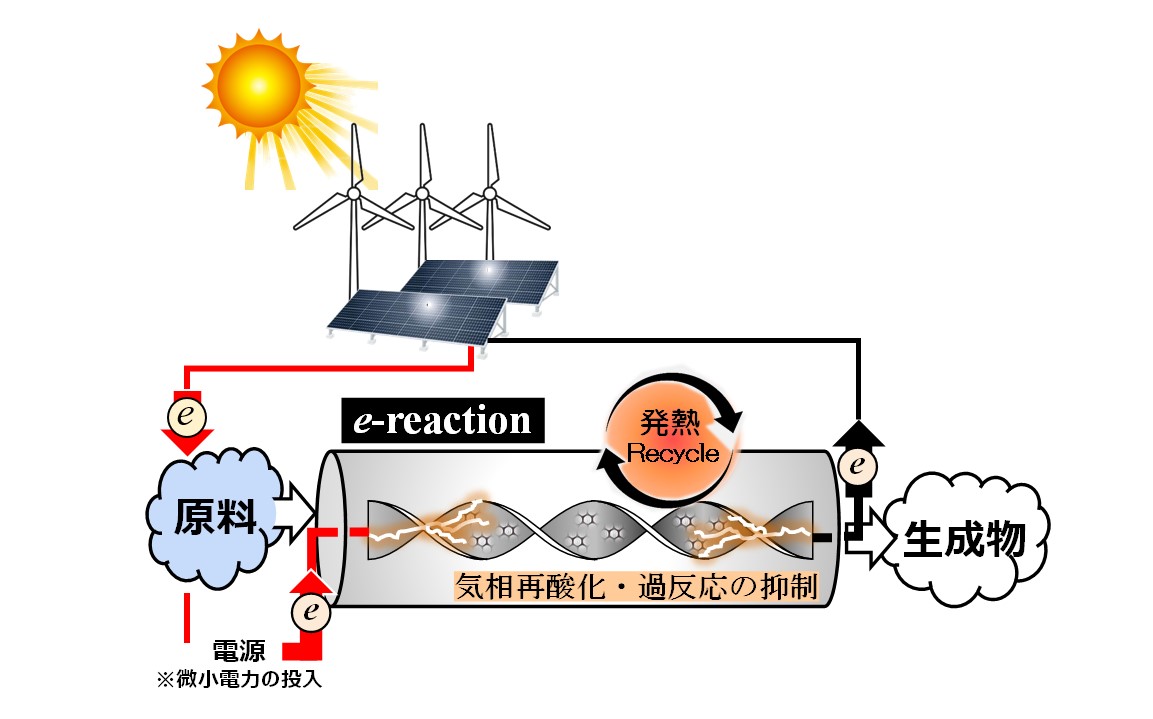

20℃~600℃の溶融塩中での電解プロセス

電解浴設計・電解パラメータの調整による炭素の構造制御

450℃・1気圧CO2下の高温溶融塩中での電解によりカーボンナノチューブの合成に成功(Suzuki et al., Electrochim. Acta, 2023.)。25℃・1気圧CO2下のイオン液体中での電解により非晶質炭素めっきに成功(Yamamoto, Suzuki et al., J.Electrochem.Soc., 2023.)。

PRESENTATION

共同研究仮説

社会実装を目指した研究

ニーズに合った規模、化学工学プロセス、応用検証など

電解システムの設計・開発あるいは固体炭素の活用法の深掘

動作温度や生成量に応じた規模感の電解セルの設計・開発。また、合成炭素の機械的・化学的・生体工学的などの材料評価。

RESEARCHER

研究者

2021年同志社大学大学院 理工学研究科 数理環境科学専攻 博士後期課程修了。博士(工学)。現在、同志社大学ハリス理化学研究所 助教。マテリアルズ・テーラリング研究会にて優秀賞、一般社団法人日本原子力学会新型炉部会にて優秀講演賞等。電気化学プロセスを利用した二酸化炭素の資源化、宇宙資源・エネルギー、相転移、溶融塩、電析、そしてISRU「その場資源利用」について研究を進めている。

- リサーチマップ

-

専門領域

- 電気化学

- 溶融塩(高温溶融塩、イオン液体)

- 月/火星資源(レゴリス)利用

- 新型炉(溶融塩炉)-腐食、材料開発

-

共同研究の経験がある企業/業界

ENEOS Xplora とCO2からの固体炭素製造実用化のための共同研究を遂行、炭素製造とCO2削減の両立を目指している。同志社・ダイキン「次の環境」研究センター リサーチフェローを務めている。

-

主要な論文情報

本シーズに関連する論文

- Direct electrochemical formation of carbonaceous material from CO2 in LiCl-KCl melt

- High-efficient acetylene synthesis by selective electrochemical formation of CO2-derived CaC2

- Electrodeposition of uniform granular carbon on an Ag electrode by CO2 reduction in triethylpentylphosphonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide

- Electrochemical synthesis of C2 and C3 hydrocarbons from CO2 on an Ag electrode in DEME-BF4 containing H2O and metal hydroxides

- Electrochemical Properties of LaCoO3 Anode for Oxygen Evolution in Molten LiCl–CaCl2 during CO2 Decomposition

-

本シーズ以外の論文