研究の成熟度

-

TRL1

基本原理・

現象の確認基礎研究

-

TRL2

原理・現象の

定式化基礎研究

-

TRL3

実験による

概念実証応用研究

-

TRL4

実験室での

技術検証応用研究

-

TRL5

使用環境に

応じた技術検証実証

-

TRL6

実環境での

技術検証実証

-

TRL7以上

実環境での

技術検証

※TRL(TRL(Technology Readiness Level):特定技術の成熟度を表す指標で、異なったタイプの技術の成熟度を比較することができる定量尺度

このシーズに

問い合わせる

VISION

ビジョン

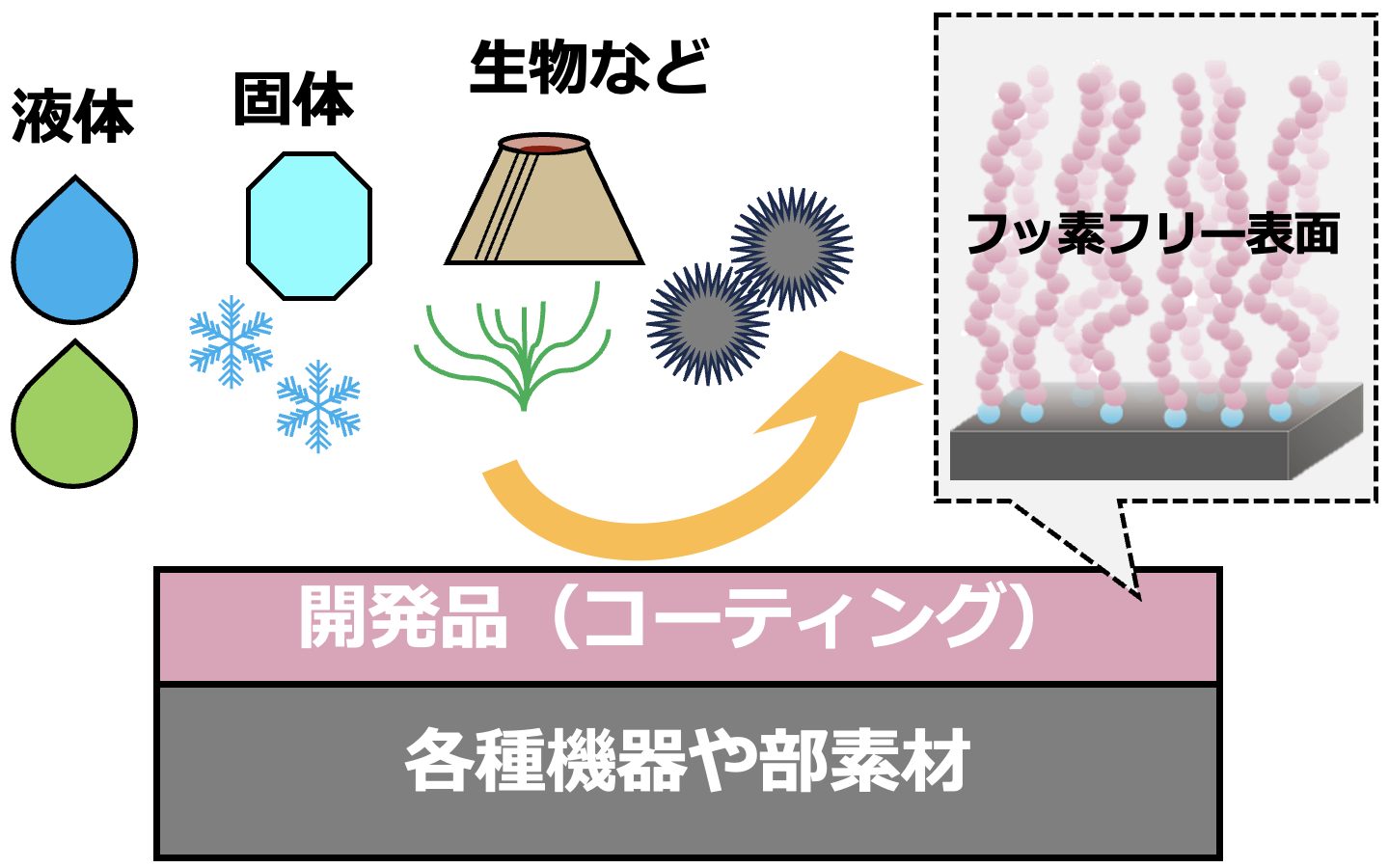

環境と人にやさしいコーティング技術をつくる

持続性のあるコーティング技術を達成し、サステナビリティを実現する

USE CASE

最終用途例

機能性コーティング・インクに持続性を付与

USE CASE 01抗菌コーティングの持続性向上で、安心な医療・福祉環境を実現する

USE CASE 02防汚・防水コーティングの持続性向上で、メンテナンスの手間を削減する

APPLICATION

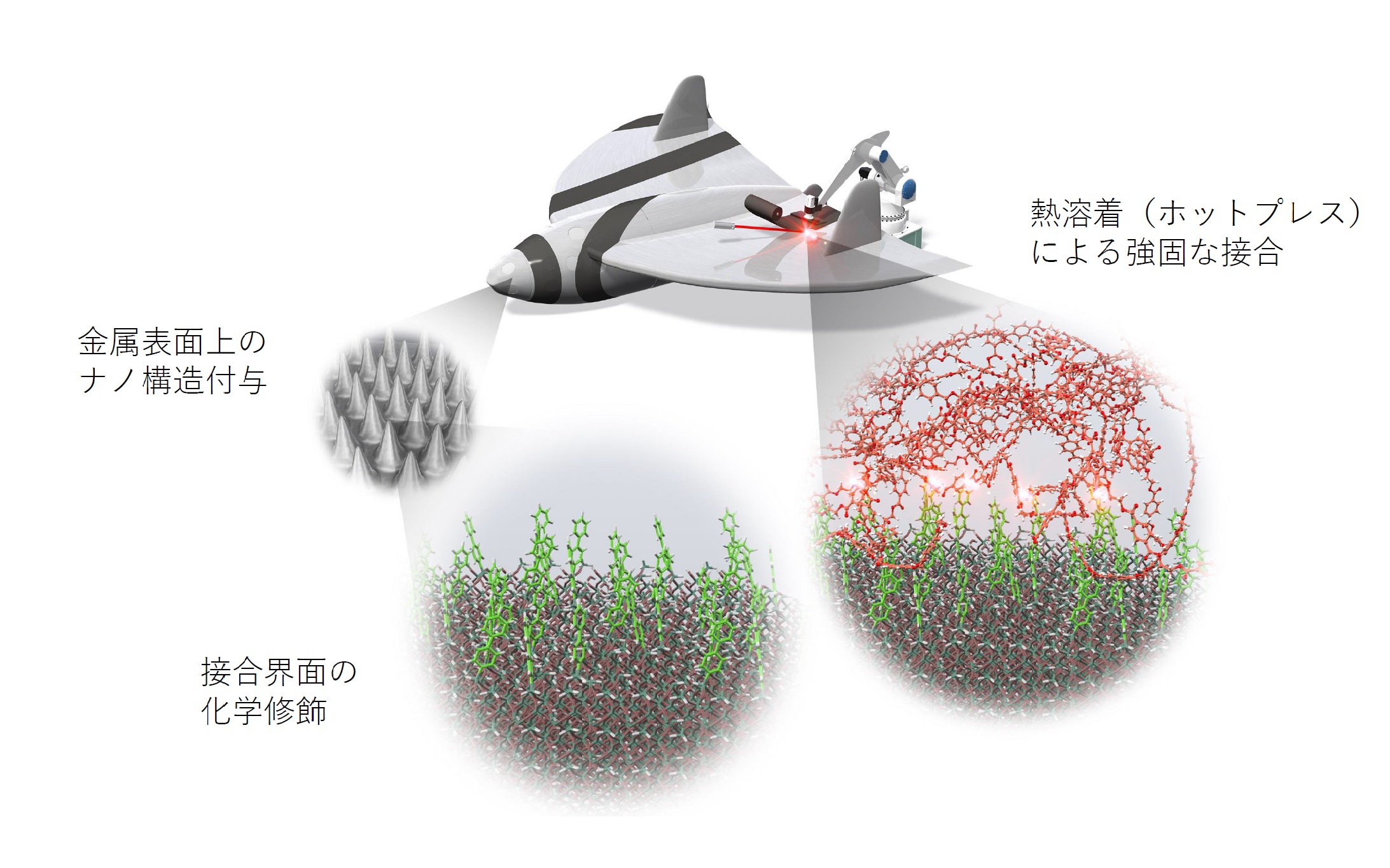

防汚・防水コーティングの防汚・防水効果を持続させる

建築物やモビリティーの製品寿命を向上させるため、防汚・防水コーティングが施行されている。

この防汚・防水コーティングの剥離を抑制し、防汚・防水効果を持続させる。

USE CASE 03パッケージ用インクの品質向上で、ブランディング・情報伝達の自由度を向上させる

STRENGTHS

強み

表面改質技術の長所をコーティング技術の簡便性・制御性で実現

コーティングプロセスを簡便・効率化する

表面改質技術は、4ステップ(前処理・コーティング・乾燥・固定)で、時間単位のプロセスであるが、

本手法では、化学結合を形成する仕組みをポリマーに導入しているので、前処理が不要となり、

3ステップ(コーティング・乾燥・固定)で、分単位のプロセスである。

また、さまざまな樹脂基材に適用可能である。

コーティング剤の成分数を低減する

表面改質技術では、3成分(開始剤・モノマー・希釈剤)であることが多いが、

本手法では、化学結合を形成する仕組みをポリマーに導入しているので、

2成分(ポリマー・希釈剤)となる。

開始剤やモノマーは低分子化合物である場合が多く、

これらをポリマーに集約することで、低VOC化に貢献することが可能となる。

コーティング膜厚を制御する

表面改質技術では、反応条件での膜厚制御となり、ナノスケールに限定されるが、

本手法では、コーティング技術をベースとするため、溶液パラメータ・装置パタメータでの膜厚制御となり、

ナノスケールにとどまらず、マイクロスケールまで拡張可能である。

TECHNOLOGY

テクノロジー

コーティング技術にもとづいて

持続性のあるコーティング層の高効率な作製方法を開発

ポリマーに化学結合を形成する仕組みを導入

コーティング剤の主成分であるポリマーを重合する際に、化学結合を形成する仕組みを導入するため、ポリマーの種類によらず導入可能である。

また、化学結合を形成する仕組みとして、樹脂基材の種類の影響が少ないものを採用している。

化学結合を形成する仕組みを導入したポリマーを主成分とするコーティング剤を開発することで、持続性のあるコーティング層の作成が可能になる。

コーティング技術にもとづいて簡便性・制御性を実現

樹脂基材と化学結合でむすばれた機能性表面を得るためには、表面改質技術を用いるが、

より簡便に、コーティング技術を用いることを目指している。

コーテインング技術をベースとすることで、簡便性を実現するだけでなく、

コーティング技術の特長:溶液パラメータ・装置パラメータによる制御性を兼ね備えることで、

高効率な機能性表面の作製方法を開発する。

PRESENTATION

共同研究仮説

サステナブルなコーティング技術に関心のある企業様との連携を希望します

化学結合を形成する仕組みを導入したポリマーの用途開発

コーティング剤以外への展開

化学結合を形成する仕組みを導入したポリマーの用途として、コーティング剤以外への展開も期待されます。

樹脂メーカー関連の企業様には、化学結合を形成する仕組みを導入したポリマーの用途開発を共同で進めていただきたいです。

コーティング剤の実用化検討 / 製品化検討

コーティング剤の低VOC化・コーティング膜の評価

樹脂基材と化学結合でむすばれるコーティング剤の実用化には、コーティング剤の低VOC化、実用的スケールでの検討、

JIS規格でのコーティング膜の評価が必要であると考えております。

コーティング剤関連の企業様には、上記の項目に関して、共同で進めていただきたいです。

コーティングプロセスの最適化

コーティングは、ものづくりに関連する産業全般に欠かせない技術であり、用途は多岐にわたります。

製品・用途に応じて、コーテイング剤への要求が異なり、コーティングプロセスの最適化が必要になることが予想されます。

ものづくり関連の企業様には、材料へのコーティングプロセスの最適化を共同で進めていただきたいです。

LABORATORY

研究設備

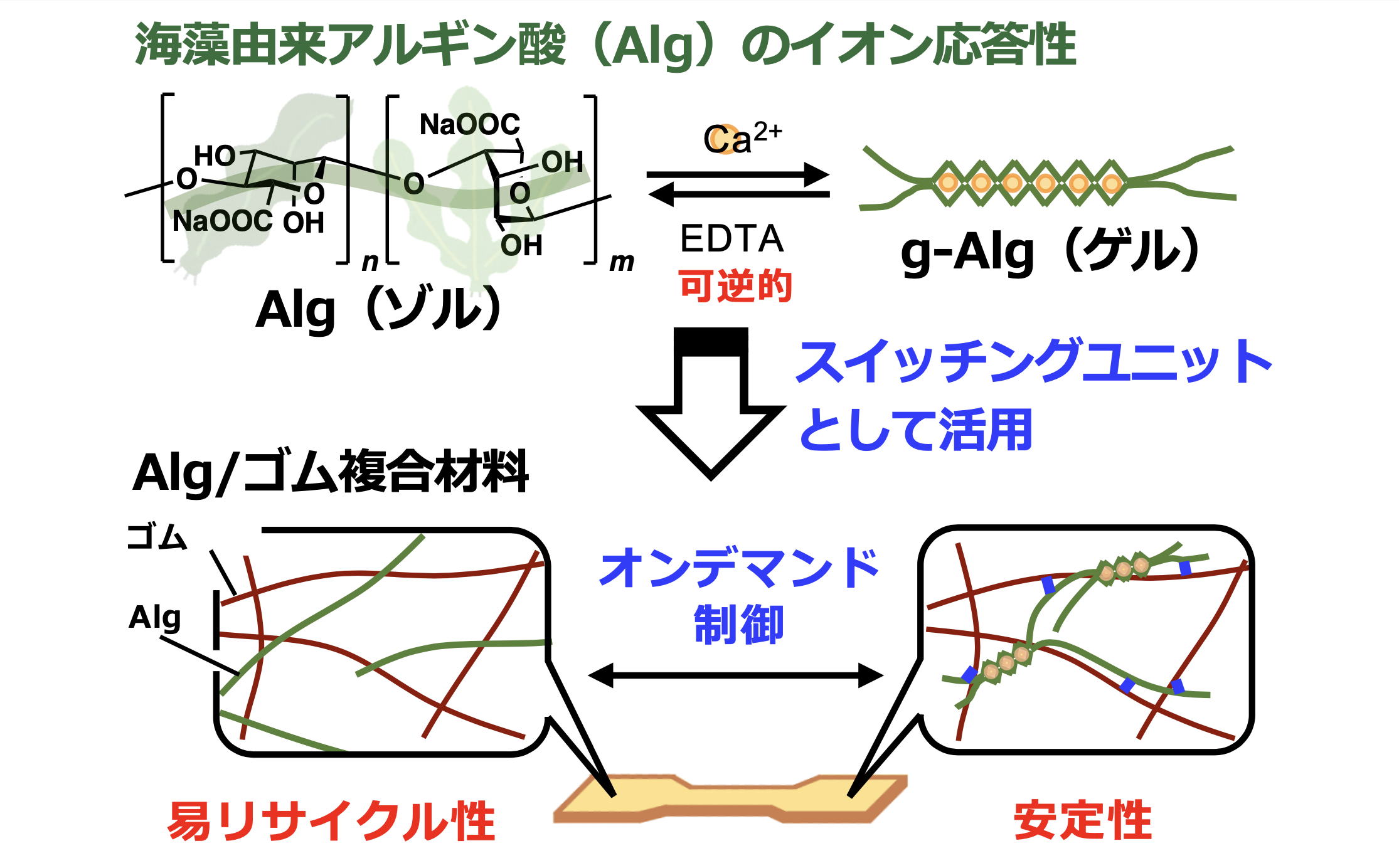

ポリマー合成からナノ・マイクロ構造の評価まで

ポリマー合成

ポリマーの精密重合を実施するための化学合成設備、精密重合により得られたポリマーを評価するための分析設備を揃えております。

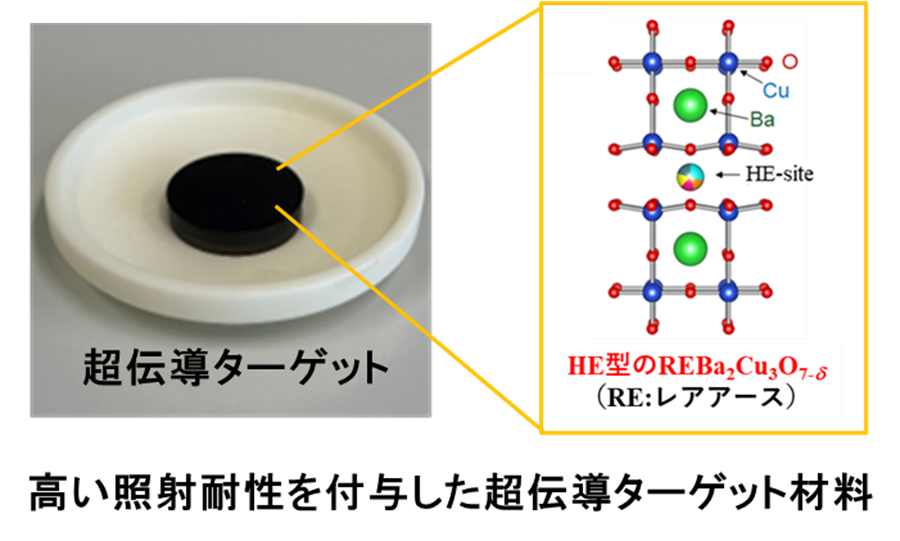

量子ビーム(中性子・X線・ 電子線)による構造評価

世界最高性能を誇る中性子実験施設であるJ-PARCの近くに、研究拠点を構えております。

また、これまでに、茨城県材料構造解析装置(iMATERIA)の高度化・産業利用課題の支援にも携わってきました。

RESEARCHER

研究者

学術研究院応用理工学野

原子科学研究教育センター

准教授

2016年3月 博士(工学)取得(慶應義塾大学)

2015年4月〜2017年12月 慶應義塾大学 助教

2018年1月〜2025年9月 茨城大学 助教

2025年10月〜現在 茨城大学 准教授

2018年1月〜2022年3月 文部科学省「卓越研究員事業」卓越研究員

2022年7月〜現在 文部科学省『世界で活躍できる研究者育成事業』「大学×国研×企業連携によるトップランナー育成プログラム(TRiSTAR)」TRiSTARフェロー

2013年度、2015年度、2024年度 University of California, Santa Barbara (UCSB) 訪問研究員

-

リサーチマップ

https://researchmap.jp/tomokimaeda

-

専門領域

・機械工学

・高分子科学

・中性子科学 -

共同研究の経験がある企業/業界

飲料メーカー、化成品メーカー

-

主要な論文情報

本シーズ以外の論文

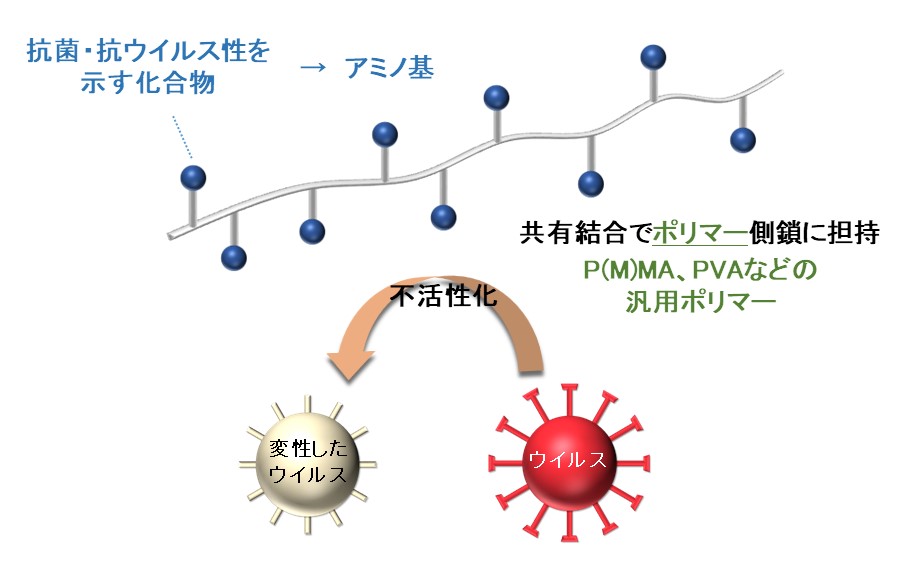

- Contact-killing antibacterial polystyrene polymerized using a quaternized cationic initiator

- Thermoset poly(2-methoxyethyl acrylate)-based polyurethane synthesized by RAFT polymerization and polyaddition

- Thermogelling nanocomposite hydrogel: PLGA molecular weight in PLGA-b-PEG-b-PLGA affecting the thermogelling behavior

- Advanced Small-angle Scattering Instrument Available in Tokyo Area II. Time-of-flight Small-Angle Neutron Scattering Developed on iMATERIA Diffractometer at High Intensity Pulsed Neutron Source J-PARC.

- The Large-Area Detector for Small-Angle Neutron Scattering on iMATERIA at J-PARC