国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下、NEDO)が実施する、官民による若手研究者発掘支援事業(以下、「若サポ」)は、大学等の若手研究者と企業との共同研究の形成を支援することにより、次世代のイノベーションを担う人材の育成と新産業の創出を目指しています。

「若サポ」の支援は、企業との共同研究の成立を目指し、研究費の助成(最大1,000万円/年×2年間)とともに、研究者と企業との共同研究機会を創出するための支援を行う「マッチングサポートフェーズ」と、企業とのマッチングが成立した研究者に対して、共同研究費用の助成(企業が拠出する共同研究費用と同額(最大3,000万円/年×3年))を行う「共同研究フェーズ」の2段階に分かれています。

今回のコラムでは、2022年10月から2024年9月までの約2年間、「若サポ」の支援対象として採択された4期生118テーマに実施したマッチングサポートフェーズでの支援を具体的なデータとともに振り返り、「若サポ」の魅力を探ります。

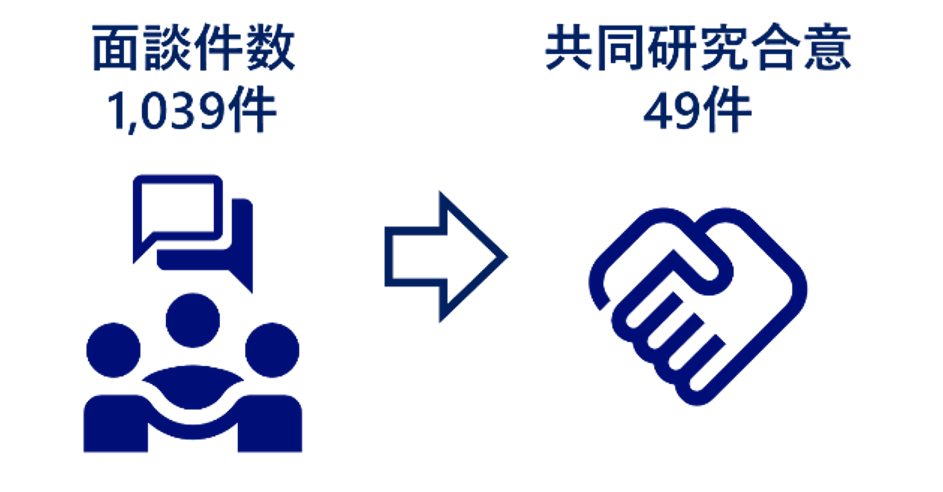

Data①:

面談成立(1,039件)/共同研究成立(49件)|

企業とのマッチング機会の獲得

マッチングイベント:累計参加者(902名)

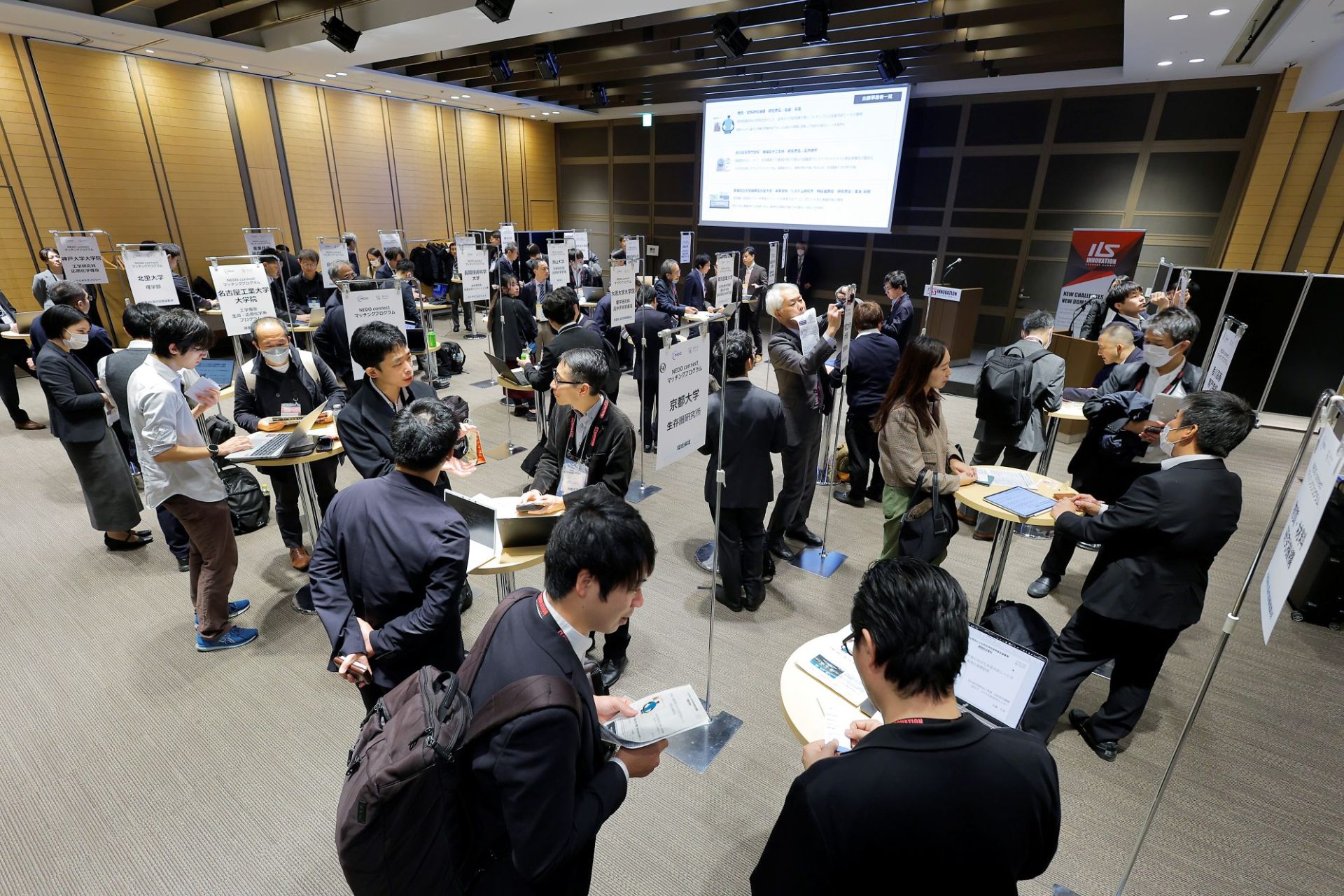

マッチングイベントは、企業からの関心獲得を目的として、研究者から企業へピッチなどを行う場です。また、企業を集客するため、企業における産学連携の先進事例などの紹介も行いました。4期生については、2022年10月(オフライン2回)と2023年2月(オンライン1回)の合計3回イベントを開催し、累計902名に参加いただきました。オフラインで開催した2022年10月においては、個別面談ブースを設け、その場で企業との面談を実施できるようにしていたことが特徴です。

Webサイトへの掲載:研究シーズ掲載件数(339テーマ)※本コラム執筆時点の情報

採択された研究シーズは当Webサイト上に掲載しています。Webサイトには研究シーズをキーワードや業界等から検索する機能を用意しています(検索機能はこちら)。また、研究シーズの個別紹介ページでは、研究シーズの最終用途例、研究の強み、コア技術、共同研究仮説を掲載し、研究の有用性を企業向けにアピールしています。加えて、Webサイトには、現在339テーマ(4期生以外を含む)の研究シーズが掲載されており、各研究シーズの認知向上・関心獲得に大きく寄与しています。

プッシュ型コンタクト:

効率化・良質化できた活動にて「共同研究パートナー候補の棚卸し」「候補先へのコンタクト」を挙げる研究者(半数以上)

プッシュ型コンタクトとは、研究シーズとの相性がよいと考えられる特定の企業に対して、研究者に代わり、マッチングサポート委託機関が直接コンタクトを行う支援です。本支援により、研究者自身が気付いていないシナジーを見つけることや、接点を持っていない企業に対しても、マッチングサポート委託機関が有する企業ネットワークを活用してコンタクトを行うことが可能です。

実際、支援終了時のアンケート調査においては、4期生の半数以上が「自身で行うよりも負担が軽減され、質の高い活動ができたステップ」として、「共同研究パートナー候補の棚卸し・有望な候補の絞り込み」や「候補先へのコンタクト」を挙げています。この結果から、研究者が独力では進めづらい活動を効果的に支援できたことが分かります。

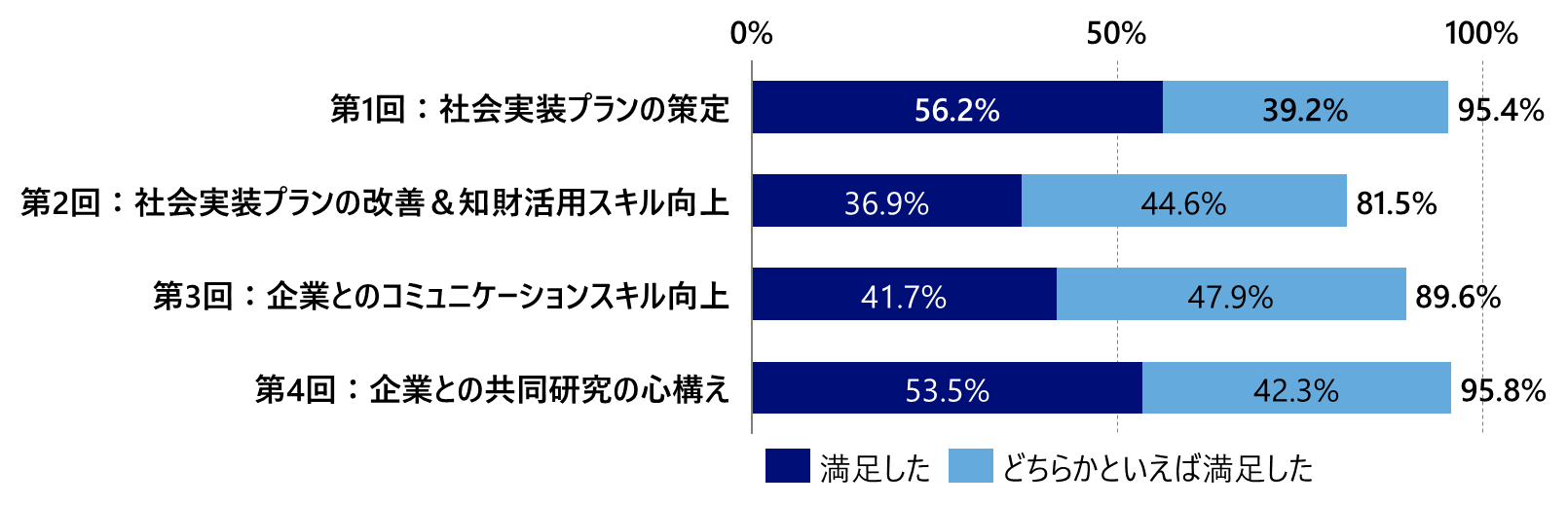

Data②:

研究者向けのセミナー実施回数(全4回)/参加者満足度(平均88%)|

産学連携推進のための知識の獲得

Data①で紹介した企業との接点獲得のための活動だけでなく、産学連携を効果的に進める上で必要な知識の習得を目的とした「産学連携セミナー」を研究者向けに開催していることも「若サポ」の特徴です。4期生向けには、全4回のセミナーを開催しました。セミナーでは、講演だけでなく、研究者同士、研究者と他機関の産学連携担当によるワークショップも開催し、企業へ向けた研究シーズのアピール内容・方法の相互フィードバック等を実施しました。

セミナー後のアンケート調査における各コンテンツ満足度は、いずれの回も8-9割と高い満足度でした。また、支援終了時のアンケート調査においては、満足した理由として以下のような声をいただいており、企業との共同研究実施に向けた知識獲得はもちろん、学内への働きかけといった行動を生み出すことや、異分野融合による研究者間の共同研究を構想するという副次的な効果も生まれたようです。

代表的なコメント:

- 教育機関と企業の考え方の違いなど、普段の研究生活ではなかなか触れられない知識を得られた

- 成功例を見ることで産学連携における学内サポートの重要性を認識し、能動的に学内の産学連携担当部署に支援を訴えるきっかけとなった

- 別分野の同年代の研究者との関係を作ることができ、共同研究の形成につながった

Data③:

1テーマにつき最低1名のメンター制度|

研究者に寄り添った伴走型の課題解決

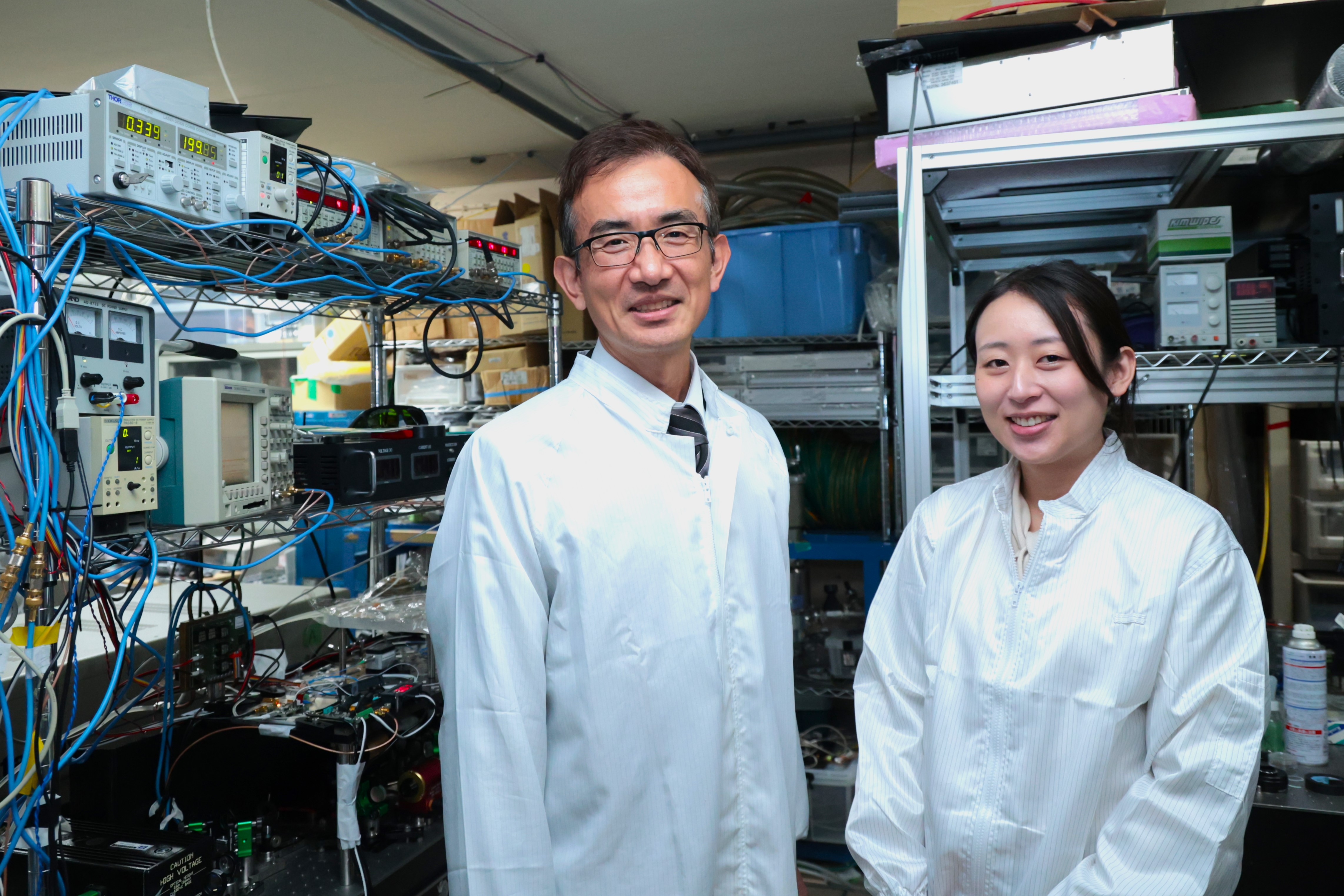

支援終了時のアンケート調査においては、「企業との共同研究経験が比較的浅く、具体的な推進方法が明確でない中でメンターからアドバイスがもらえて助かった」、「多忙な研究・教育活動にリソースを割かれてしまい、企業とのコミュニケーションにまで手を回しづらい中で支援してもらえて助かった」などの声をいただいています。加えて、「技術の長所だけでなく弱点を見つけることができた」といった、第三者視点でのフラットなアドバイスに効果を感じる声もいただいています。このような支援を提供するメンターが、テーマに対して必ず最低1名はつくことも「若サポ」の特徴といえます。

研究費の助成にとどまらず、産学連携を推進する支援を包括的に提供することで、高い研究者満足度を創出

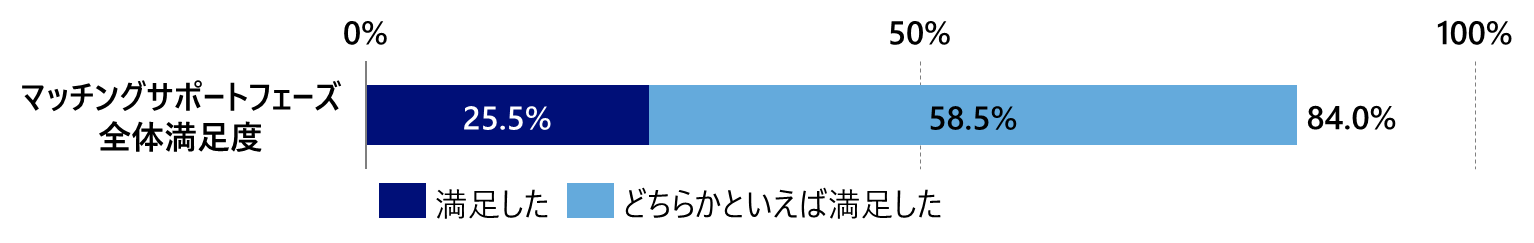

最後に、マッチングサポートフェーズ全体の満足度を以下のグラフに示します。2年間にわたる支援の結果、約84%の4期生に「満足した」と回答いただきました。

また、満足した理由に関する自由回答としては様々な声をいただきましたが、大きく以下の4点に高い効果を感じていただけたことが分かりました。

- イベントやプッシュ型コンタクト、Webサイトを通じた企業接点の獲得

- 企業やメンター、研究者同士の意見・情報交換を通じた新たな視点、つながりの獲得

- 産学連携セミナーを通じた知識の獲得

- 社会実装に向けた研究費の助成

以上のことから、「若サポ」では研究費助成にとどまらず、アカデミアと産業の接点形成から、具体的な産学連携推進まで、様々な効果を生み出す包括的な支援を行っている点が魅力であることがわかります。「若サポ」では、今後も、若手研究者と企業との共同研究等の形成を促進していきます。