研究の成熟度

-

TRL1

基本原理・

現象の確認基礎研究

-

TRL2

原理・現象の

定式化基礎研究

-

TRL3

実験による

概念実証応用研究

-

TRL4

実験室での

技術検証応用研究

-

TRL5

使用環境に

応じた技術検証実証

-

TRL6

実環境での

技術検証実証

-

TRL7以上

実環境での

技術検証

※TRL(TRL(Technology Readiness Level):特定技術の成熟度を表す指標で、異なったタイプの技術の成熟度を比較することができる定量尺度

このシーズに

問い合わせる

VISION

ビジョン

気軽に原子レベルの観察ができる新しい計測法により研究開発を加速

USE CASE

最終用途例

ガラス表面での物理的・化学的変化をカメラで観測

USE CASE 01極薄膜の可視化

APPLICATION

単原子膜や単分子膜の可視化

本手法は基板垂直方向に優れた感度があり、50pmの段差も検出することができます。原子の直径はおおよそ300pm程度なので、原子レベルの観察が可能で単原子膜や単分子膜が簡単に観察できます。

USE CASE 02バイオサイエンスへの応用

APPLICATION

タンパク質やナノ粒子の吸着を動的観察

材料の表面を改質することで、タンパク質やナノ粒子などの微粒子を吸着することができますが、それを観測するのは高度な技術が必要です。本手法は、一般的な光学顕微鏡でそれらを直接観察することができます。

STRENGTHS

強み

大きな導入コストが不要で簡単に計測が可能

一般的な光学顕微鏡とデジタルカメラが利用可能

本手法は一般的な光学顕微鏡とデジタルカメラを使います。改造も不要で一般的な光学顕微鏡のセットアップで計測が可能です。

カメラの撮影ボタンを押すだけで測定完了

本手法は、非走査型の顕微イメージングなので、ユーザーは特殊なスライドガラスに試料を乗せ、カメラで撮影するだけで原子レベルの観察が可能です。そのあとのデータ処理も必要ありません。また、可視光を用いた手法なので、非破壊測定であり、様々な場所や試料を素早く観察ができます。

大気圧測定、暗室、防振装置が不要。

検出する光は微弱光ではないので、暗室や高価なカメラは不要です。防振装置も不要なので、大きな導入コストがかかりません。また、大気圧で測定するので、排気システムは不要で、コンパクトな卓上計測ができます。

TECHNOLOGY

テクノロジー

スライドガラス表面の感度を極限に高める、無反射多層基板の開発

安定かつ平坦な基板を作製する蒸着技術

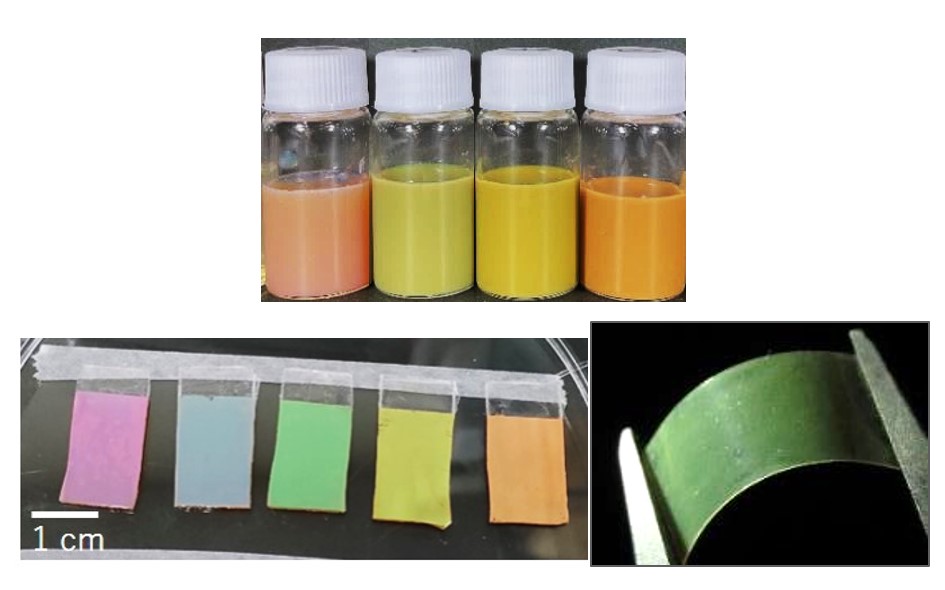

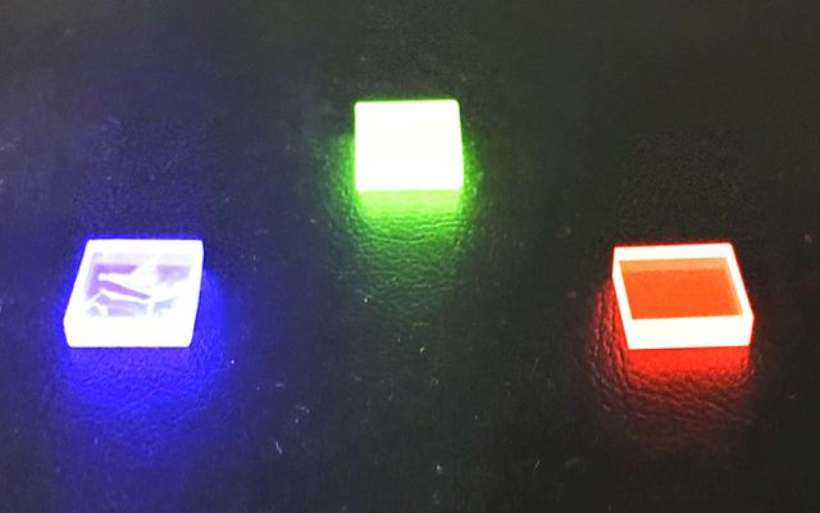

本手法の原理は、光の干渉効果を利用した手法であり、特殊なスライドガラスには緻密に光学設計された多層膜コーティングが施しされています。コーティングの表面上にナノ材料が置かれたり、化学反応が起こると、僅かに反射率が変化するので、それをカメラで色の違いとして撮影します。原理は単純で、測定方法も簡単ですが、無反射多層基板を平坦かつ安定に作製するには、専門的な装置と技術が必要です。

独自の光学設計手法の開発

ナノ材料の計測を行う実際の状況では、試料を乗せる基板の材料がしばしば限定されます。そこで、様々な観察状況に対応するため、独自の光学設計法を開発しました。これにより試料を乗せる基板の表面を材料を任意にすることができます。また、優れた無反射多層基板を作製するには、製膜プロセスも加味した光学設計が必要です。

PRESENTATION

共同研究仮説

特殊スライドガラスを用いた新しい応用研究を模索

・特殊スライドガラスを用いた新しい応用研究を模索

・手間のかかるナノ計測や表面分析の予備計測としての利用

・化学反応を原子レベルで直接観察して現象を理解

現在行っている研究開発に本手法を取り入れてみませんか?

幅広い分野で利用可能

本手法は原理上、段差検出や膜厚計測だけでなく、表面腐食、 表面化学反応など幅広い分野で利用できます。魅力的な応用例をご興味のある企業の方と一緒に開発したいと考えています。

手間のかかるナノ計測や表面分析の予備計測としての利用

予備計測で研究開発を加速

研究開発において、XPSやSEM、TEM、AFM、放射光など、時間のかかる計測は利用していませんか?本手法は、それらの簡易予備評価として、素早く試料を評価できます。多数の試料を簡便に評価できれば、研究開発を加速させることができます。

化学反応を原子レベルで直接観察して現象を理解

表面で起こる化学変化を可視化

本手法は、表面で起こる化学変化も可視化できます。反応の様子を直接見ることにより、新たな知見が得られる可能性があります。

RESEARCHER

研究者

2023年4月 – 現在神戸大学大学院工学研究科, 准教授

2017年12月 – 2023年3月神戸大学大学院工学研究科, 助教

2014年1月 – 2017年11月東京大学大学院工学系研究科, 特任研究員

2013年4月 – 2013年12月米国イリノイ大学材料科学研究科, 博士研究員

2012年4月 – 2013年3月米国イリノイ大学材料科学研究科, 客員研究員

2012年3月 愛媛大学大学院理工学研究科博士後期課程 修了 博士(工学)取得