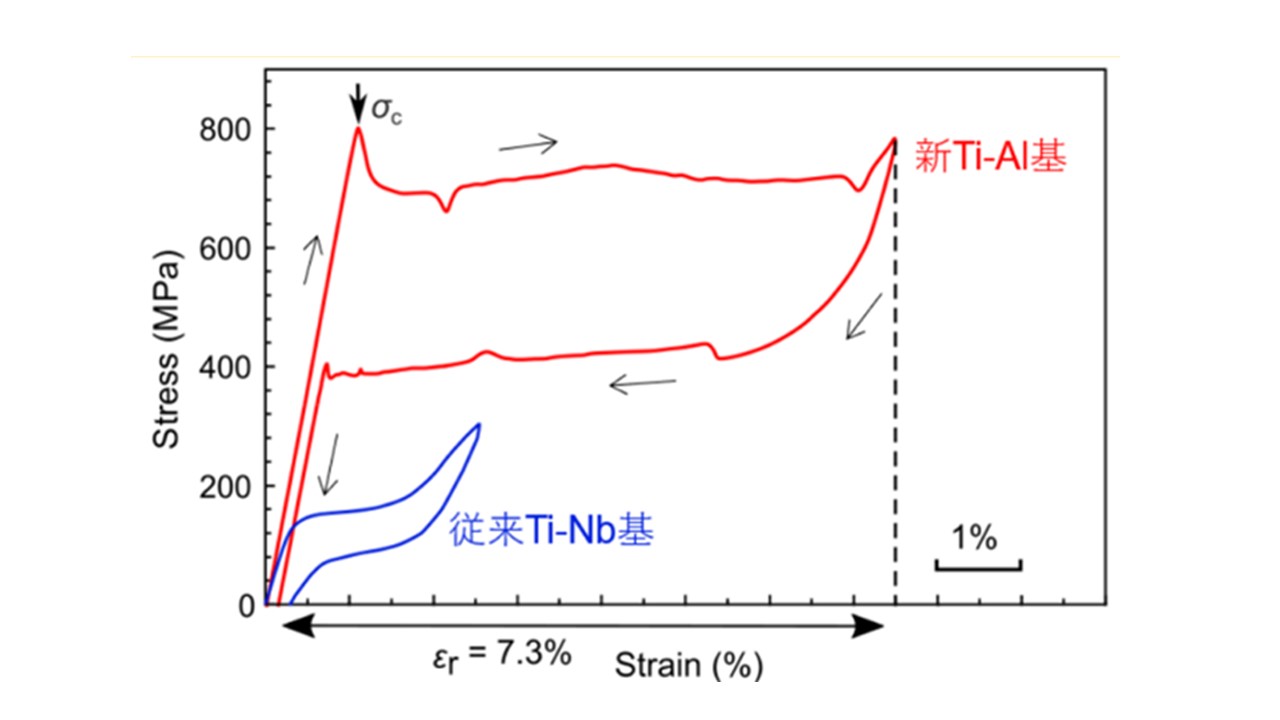

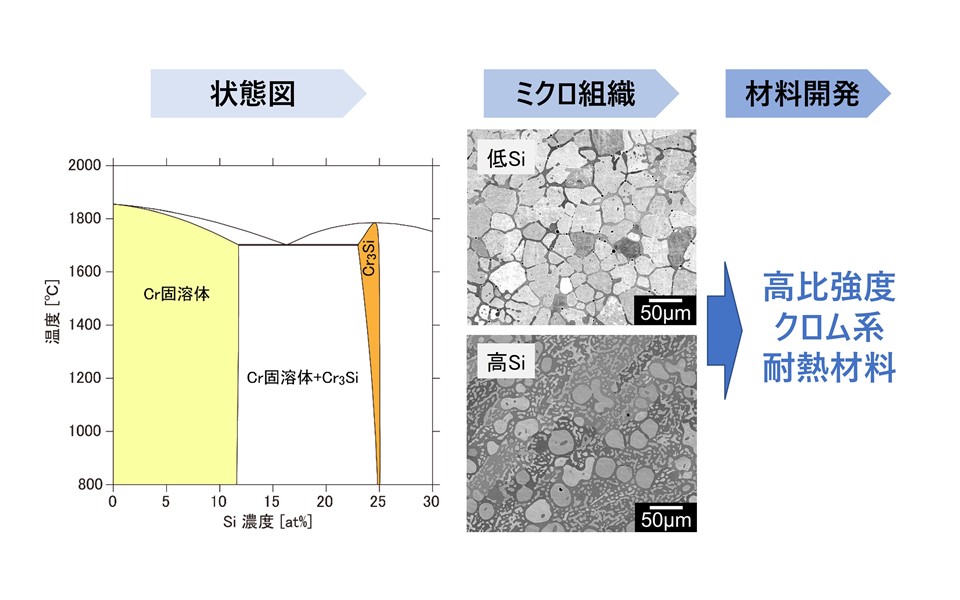

熱力学計算を利用した新しい耐熱チタン合金を設計し、高温クリープ特性の向上に寄与

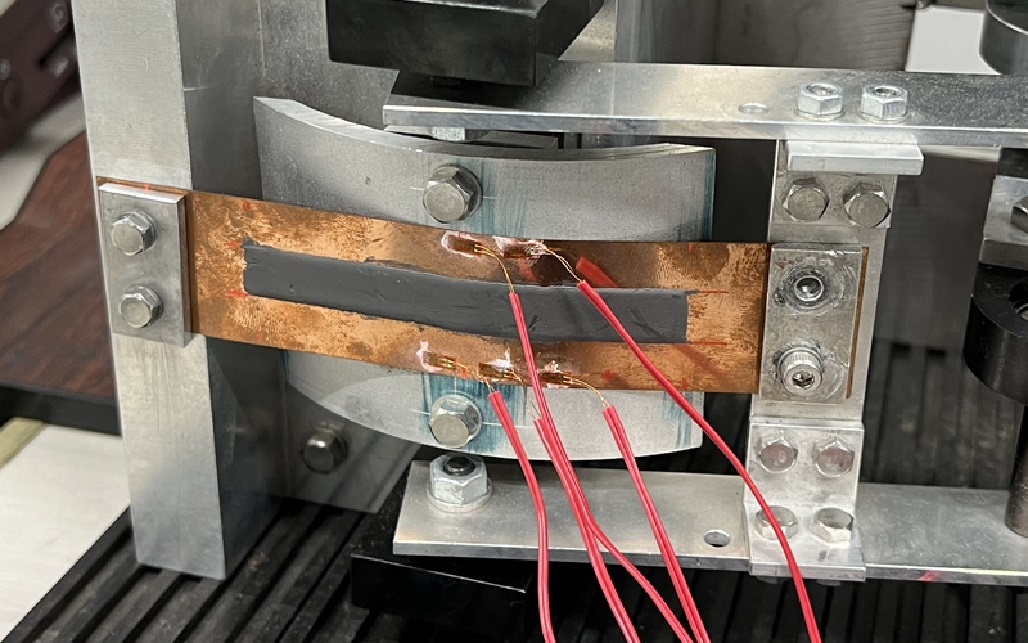

航空機エンジンに使用されているチタン合金は、ターボファンエンジンの場合、前段のファンや圧縮機に採用されてきました。燃焼器やタービンから離れた前段では比較的温度上昇が低く、600℃以下の環境でチタン合金が使われています。この600℃の壁を突破するにはナノスケールの材料組織をうまく制御することが一つの問題解決策になると予想しています。熱力学計算を用いて「混合のエントロピー」の概念を利用してナノスケールの組織制御を目指しています。同時に熱力学計算ソフトも活用し、これらの学理を駆使して、新しい耐熱チタン合金の開発にチャレンジしています。